學習領域是以主要知識範疇的基本概念組織學校課程的方法,目的是為學生提供一個全面、均衡及連貫的課程,並獲得各種基要的學習經歷。本港學校課程劃分為八個學習領域,即中國語文教育,英國語文教育,數學教育,個人、社會及人文教育,科學教育,科技教育,藝術教育和體育。

是校內恆常進行對學生學習表現的評估活動。校內評估是校內學與教的一部分,以促進學生學習為主要目的。教師可根據評估所得的資料,了解學生的學習進度,給予學生適當的回饋,同時按所需修訂教學目標和調整教學策略。

我們鼓勵學校和教師調適中央課程,以發展本身的校本課程,從而幫助學生達到教育的目標和宗旨。措施可包括調整學習目標,以不同方式組織教學內容、提供選擇、採用不同的學習、教學與評估策略。因此,校本課程其實是在課程發展議會所提供的指引和學校與教師的專業自主之間取得平衡的成果。

學習成果是指預期學生完成課程或某個學習階段後的學習表現,是根據課程的學習目標及學習重點而擬定,可作為評估學習成效的依據,並反映學生完成某個階段的學習後應能達到的學習表現,以促進他們的學習。

香港高級程度會考是學生在修讀兩年預科課程後參加的考試。高級補充程度科目的課節是高級程度科目的一半。隨着2009年推行高中教育新學制,最後一屆香港高級程度會考將於2012年舉行,但香港考試及評核局會在2013年為重讀的中七自修生舉辦一次部分科目的香港高級程度會考。

| 第四冊 |

評估 — 課程、教學法及評估循環中不可或缺的一部分 |

|

| |

| 本冊子是《高中課程指引》十二本小冊子系列的其中一冊,內容如下: |

| |

目錄 |

|

| |

| 4.1 本冊子的目的 |

| |

|

提供高中課程的評估架構 |

|

為如何在學校進行評估提供指引,包括制訂校內評估政策 |

|

為學校提供策略,推動促進學習的評估 |

|

讓教師了解學校課程與公開評核是互相配合的 |

|

改變學校的評估文化及實施方法 |

| |

| |

| 4.2 從課程及教學法到評估 |

| |

| 4.2.1 評估的角色 |

| |

| 評估是課程、教學法及評估循環中不可或缺的一部分。評估包括蒐集學生學習的顯證、詮釋資料,以及判斷學生的表現,藉以向學生、教師、學校、家長、其他持份者,以至為教育制度提供回饋。 |

| |

| 對不同的持份者來說,評估有不同的作用,概述如下: |

| |

| 讓學生 |

|

從不同的角度了解學習目標,以及達到這些學習宗旨的進展情況; |

|

知道下一個學習階段需要如何作出改善; |

|

了解自己在學習上的強項和弱項,以及如何逐步改善,並能自主學習。

|

| |

| 讓教師及學校 |

|

了解學生在學習上的強項和弱項; |

|

認識學與教的實踐成效,並調整教學; |

|

監控所提供的教育水平及質素; |

|

指導學生未來的正確學習路向。 |

| |

| 讓家長 |

|

了解子女在學習上的強項和弱項; |

|

與學校合作,指導學生未來的學習路向。 |

| |

| 讓其他持份者(包括大專院校、政府、僱主等) |

|

了解教育已達到甚麼水平,並對教育質素作出評價; |

|

為特定的升學途徑,甄選合適的學生。 |

| |

| 4.2.2 對學習的評估及促進學習的評估 |

| |

| 所蒐集的評估資料應清楚顯示學習的成果(學生學會甚麼及還未學會甚麼)及學習的過程(學生如何學習)。 |

| |

| 前者是指學生學習取得怎樣的成果,所提供的教育質素如何,以及學生達到甚麼水平,而所涉及的評估通常稱為「對學習的評估」。後者是指幫助學生不斷改進,所涉及的評估稱為「促進學習的評估」。對學習的評估是根據學習目標和重點,匯報及評估學生的表現和進展。促進學習的評估是為了識別學生的強項和弱項,以及提供優質的回饋,給予他們適時的支援和強化所學。促進學習的評估也可協助教師檢視學習目標、教學計畫及教學策略。 |

| |

| 高中課程就像其他學習階段一樣,最重要的是學校和教師能着重促進學習的評估,幫助學生學習得更好,以及促進終身學習。雖然,在高中階段非常重視對學習的評估,但促進學習的評估的作用,在整個學習過程中的重要性是不容忽視的。 |

| |

| 在高中課程實施合適的評估策略時,應區分「進展性評估」及「總結性評估」兩種模式,這兩種模式具有不同的目的。 |

| |

| 進展性評估是蒐集學生學習的顯證(例如:課堂觀察、課堂活動、家課及比賽),並給予回饋,以促進學習。總結性評估是在教學單元、學期或學年終結時所進行的評估,以總結學生學會甚麼(例如:單元終結的測驗或課業)。顯而易見,促進學習的評估的性質是進展性的,而對學習的評估的性質是總結性的。 |

| |

| 促進學習的評估一般在日常教學中進行,是每日課堂實踐的重要部分。促進學習的評估是: |

|

融入學與教的過程中; |

|

與學生分享學習目標; |

|

協助學生了解及認識他們所追求的目標; |

|

讓學生參與同儕評估及自我評估; |

|

給予回饋,讓學生根據成功經驗和強項訂定下一步的學習,以及改善弱項; |

|

教師和學生檢視及反思評估數據(學生的表現及進展)。 |

| |

| 4.2.3 優質的回饋 |

| |

| 進展性評估的精髓在於能在日常教學過程中持續蒐集數據,給予學生優質的回饋。進展性評估的優質回饋可透過設問、優質的課堂互動及/或經過精心設計的學習和評估課業而進行。另一方面,總結性評估的回饋則可透過預先設計的學習課業、作複習用途的課業、測驗或考試等進行。學生的表現一般以等級或分數來顯示,並且與特定的學習成果或其他人的表現作比較。 |

| |

| 優質的回饋對學生的成績有正面的影響。回饋的形式可以是口頭意見或書面評語,並且可以納入成績表或學習歷程檔案。回饋並非指「讚賞」或「責罵」,也不同於「指導」,而應該就預期的學習成果和學生的表現,提供具體的資料,讓學生可以作出改進。 |

| |

| 向學生提供回饋時,應注意下列幾點: |

|

回饋應能提供具體的資料,清楚識別強項和弱項,並明確指出如何改進。 |

|

回饋應是正面和有建設性的,以便提高學生的學習動機,例如:凸顯學生有已改進的地方,並直接或間接指出他們未達標之處。 |

|

回饋應是動態和可調適的,容許意見交流,並能適當調整,以切合個別學生的學習需要。 |

|

回饋應是適時的,延遲向學生提供回饋,會減弱促進學習的成效,並應強調課堂上口頭回饋的作用。 |

| |

| |

反思問題 |

| |

|

在高中階段,你的學校較重視對學習的評估,還是促進學習的評估?教師和家長有甚麼看法? |

|

| |

|

你學校現時的高中評估政策和實施方法,如何反映課程設計和學與教策略的適切性呢? |

|

| |

|

你學校對學生表現的回饋如何幫助他們改進? |

|

| |

|

你的學校如何把對學生表現的回饋告知家長?有何改善溝通的方法? |

|

|

| |

| |

| 4.3 校內評估 |

| |

| 4.3.1 高中階段校內評估設計的基本原則 |

| |

| 評估的最終目的是促進學生的學習,因此,學校應配合所提供的課程,制訂校內的評估政策,以提供豐富的評估數據或資料,給予學生回饋,改善他們的學習。學校適當地保存紀錄,並有系統地分析評估結果,有助提供以實證為本的回饋,以規畫校本課程。學校必須注意下列幾點: |

| |

|

我們相信每個學生各具獨特性,都有能力學習,因此,我們應發展他們的多元智能和潛能,《學會學習 — 課程發展路向》(課程發展議會,2001)報告書建議評估的實施應有所改變,學校應着重「促進學習的評估」,以作為學習、教學及評估循環中不可或缺的一部分。 |

|

評估須配合學生的學習,並須根據課程目標、學習重點及預期的學習成果。良好的校內評估應基於按學習目標或成果制訂的評估準則。 |

|

每種評估模式或策略都有其局限性。多元化的評估模式或策略,才能真正反映學生的表現或進展,例如:紙筆考試未必能反映學生做實驗、創作及實踐工作的表現。因此,必須因應不同的學習目標,採用適當的評估模式。 |

|

同一班學生的能力各異,採用不同的評估模式及策略,能針對不同的表現水平,以及照顧學生的多樣性,並讓他們有平等的機會展示他們的能力。 |

|

讓學生有充足的機會獲得及時的回饋,透過課堂上的對話,有助推動及指導學生未來的學習。 |

|

促進學習的評估有助持續地追蹤學生的進展,讓學生建立自信,並對個人的學習負責,進而奠定終身學習的基礎。 |

|

可利用從總結性評估所蒐集的資料作為進展性的作用,除測驗及考試的結果外,學校應同時就學生的表現給予建設性和及時的回饋。 |

|

適當的評估設計及方法能為學生提供優質的回饋,並對他們的學習產生積極的倒流效應。 |

| |

| 學校在制訂校內評估政策時,應區分進展性評估及持續性評估。進展性評估是根據學生在正式或非正式評估的表現給予回饋,從而改善學與教。持續性評估是評估學生不斷進行的活動,不一定給予回饋。累積每周或每月測驗、小測及學期考試的成績,而沒有為學生提供建設性的回饋,都不是有效的進展性評估,也不是有意義的總結性評估。 |

| |

| 我們理解教師傾向採用直接傳授的教學模式,透過着重考試內容的反復測考,訓練高中學生作答特定的題型,為公開考試做好準備。然而,教師應該注意有效地利用促進學習的評估,可以提高學生的能力,而成果最終亦會在公開考試中反映出來。 |

| |

| 學校過分着重操練,會縮減課堂的學與教時間,令教師增加不必要的工作量,亦會加重學生的壓力。建議學校設計校內評估時,不應只採用或複製公開評核的模式。 |

| |

| |

反思問題 |

| |

制訂學校評估政策須注意下列的關鍵問題: |

| |

|

你的學校如何保存評估紀錄?這些紀錄如何協助教師改善教學? |

|

| |

|

你學校的評估政策是否有助促進學生的學習? |

|

| |

|

你學校的評估程序能否有效及直接地評估學生的學習成果?如否,你會如何改善? |

|

| |

|

哪些評估模式、策略及工具等能適當地反映學生學習上的強項及弱項? |

|

| |

|

學校應多久進行一次評估,從而得知學生的學習進度? |

|

|

| |

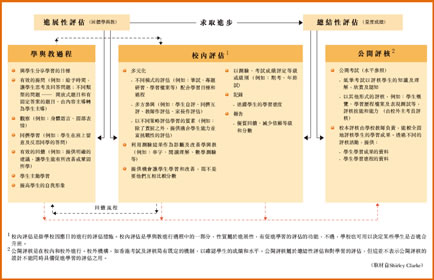

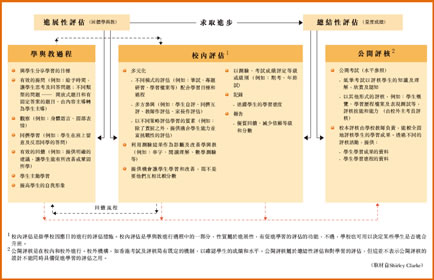

| 圖表4.1顯示高中階段學校實施評估的架構。 |

| |

圖表 4.1 學校實施評估的架構 |

|

| |

| 4.3.2 高中課程評估的實施 |

| |

| 學校應該運用一系列的評估方式,例如:學習與評估課業、活動、專題報告、學習歷程檔案和和作複習用途的作業,促進各項學習成果的實現。這些方法有助學校就學生理解概念、知識、共通能力和學科特定能力的發展給予回饋。學校可參閱個別的課程及評估指引,了解良好的實踐方法。 |

| |

| 學校要達到促進學習的評估的目的,應注意給予優質的回饋比不斷評估學生更為重要,這是因為評估最重要的作用是確認學生的強項及弱項,從而幫助他們改善及監督學習進展。此外,學校須注意課程及評估指引內所推廣的一些評估方式是和學與教過程緊密結合的,並非「外加」或獨立的活動。例如: |

| |

|

當全班討論一個社會議題時,教師可以向學生提問,就學生的回應評估他們的進展或表現。提問是進展性評估的其中一個關鍵元素,讓學生了解自己知道甚麼,並可進一步加強他們的理解。 |

|

教師指導學生做專題研習時,師生面談時的對話,便是一種評估學生表現的方法。這些對話可視作回饋,藉此刺激學生進行批判性反思,以及改善他們的學習。 |

| |

| 評估不應只限於以檢查為目的,應給予學生回饋,讓他們知所改善。 |

| |

|

| |

| 在某程度上,高中的校內評估方法應與初中的互相配合。學生由初中升上高中,學校應給予他們不斷提升能力的機會。學生面對性質相近,但難度不同的任務時,可以展示他們相關能力的發展。 |

| |

| |

反思問題 |

| |

|

你的學校如何利用以下活動,建立或改善評估文化? |

|

| |

|

|

開卷測試 |

|

| |

|

|

討論、辯論和角色扮演 |

|

| |

|

|

野外考察 |

|

| |

|

|

小組活動 |

|

| |

|

|

專題研習 |

|

| |

|

你會採用甚麼校內評估方式?你會在高中及初中班級採用不同的評估方式嗎? |

|

|

| |

| 4.3.3 制訂學校評估政策 |

| |

| 為了集中力量,避免工作重複,甚或出現矛盾,學校應制訂校本評估政策。學校制訂政策時,教職員應該: |

| |

|

就如何在促進學習的評估和對學習的評估之間取得平衡,與校內教員討論,並達成共識; |

|

就如何在推廣共同的評估方式,以及以學生為中心或班別為本的不同方式之間取得平衡,與校內教員討論,並達成共識; |

|

配合學校整體課程的規畫,以訂定評估目標; |

|

如有需要,可參考其他方面的資料,例如:中國語文、英國語文、數學的全港性系統評估,以確定學習、教學及評估的一些重點; |

|

按年級、學習領域及科目,或跨年級、學習領域及科目,訂定合適的評估準則,並達成共識; |

|

協議如何蒐集學生學習的顯證; |

|

協議如何記錄和保存評估結果,以及如何提供回饋,以提升學生的學習成效。 |

| |

| 學校評估政策應確保所有學生的學習都有全面評估的機會,而不會增加他們不必要的負擔。 |

| |

| 學校可根據評估政策,制訂年度評估計畫,讓教師: |

| |

|

將想法付諸行動; |

|

認清不足之處,並反思日常評估的實施,例如:有否利用回饋來調整教學計畫,以及有否強調促進學習的評估; |

|

檢視評估目標是否達到,以及是否所有學生都清楚評估的目的。 |

| |

| 學校應該定期檢討評估政策及推行情況,確保評估可為課程及學與教過程,提供有用和及時的回饋。 |

| |

學校評估政策的例子 |

| |

| 下表說明某校為推廣促進學習的評估所採用的政策及指令。 |

|

|

|

| |

|

| |

| |

| |

反思問題 |

| |

|

你的學校採用甚麼評估政策? |

|

| |

|

你學校的評估政策和方式有甚麼優點和弱點? |

|

| |

|

你的學校如何改變校內的評估政策及方法,以促進學生在新學制和特定的新高中科目的學習? |

|

| |

|

高中的評估活動與初中的有何不同,尤其是在發揮學生的潛能方面? |

|

|

| |

| |

| 4.4公開評核 |

| |

| 在公開評核方面,採用了一系列的策略,使評核能配合學校課程,並推動評估文化的轉變。香港中學文憑將以水平參照模式匯報學生的表現,並加入校本評核。水平參照匯報模式是指參照各科所制定的一套水平標準,匯報學生的表現等級。水平參照涉及匯報成績的方法,但並不改變教師或評卷員對學生習作的評分。 |

| |

| 學校可在附錄找到更多有關水平參照匯報模式及校本評核的資料,也可參考香港考試及評核局網站(http://www.hkeaa.edu.hk)所提供的最新資料。 |

| |

| 有關水平參照匯報模式的實施,學校應做些甚麼準備? |

| |

| 學校應: |

|

|

協助學生了解這個制度及其標準; |

|

向學生說明有關標準,以便他們能達到更高水平; |

|

繼續他們的常規學習、教學及進展性評估。 |

| |

| |

反思問題 |

| |

|

你的學校如何把校內評核與公開考試連繫起來? |

|

| |

|

你的學校如何利用等級描述,協助學生充分發揮他們的學習潛能? |

|

| |

|

你的學校如何評核學生在認知和情意方面的發展? |

|

|

| |

| |

| 在校本評核方面,學校該怎樣做? |

| |

| 學校應: |

|

協助學生了解校本評核的理念及要求; |

|

因應學生的能力,幫助他們充分發揮潛能; |

|

繼續他們的常規學習、教學及進展性評估; |

|

將校本評核融入常規學與教計畫內; |

|

將各科目的校本評核分布在中五及中六的學年,避免在某時段的工作出現重疊; |

|

根據他們的學與教計畫,監督及推行校本評核,並在學生學習過程中擔當促導者的角色; |

|

幫助學生處理他們的課業。 |

| |

|

| |

反思問題 |

| |

|

你會採用甚麼方法避免給予學生過多不必要的評估課業? |

|

| |

|

在推行科目的校本評核時,你如何確保學生所呈交的是其個人的習作? |

|

|

| |

| |

| 附錄一 |

| |

|

| |

|

香港中學文憑將會採用水平參照模式匯報評核成績,意思就是參照一套水平標準匯報考生的表現等級,而這套標準是按有關科目的變量或刻度上的臨界分數所訂定的。水平參照涉及匯報成績的方法,但不改變教師或評卷員對學生習作的評分。 |

| |

|

香港中學文憑會以五個臨界得分訂定五個表現等級(1至5),第5級為最高等級。表現低於第1級的會標示為「未能評級」。 |

| |

|

五個等級將各附有一套等級描述,以說明一個在有關等級的典型學生的能力所及。這些等級描述所說明的只是「平均」的表現,未必能準確地應用於個別考生,他們在某一科目可能表現參差,跨越兩個或以上的等級。 |

| |

|

在訂定香港中學文憑第4級和第5級的等級水平時,將會參考香港高級程度會考A至D級的水平。參照以往A至D級的水平以設定第4級和第5級的水平,其重要性在於確保跟以往的評核措施有一定程度的延續性,方便大專院校的遴選工作,以及保持國際的認可。 |

| |

|

考生的等級將由公開考試及校本評核的成績組成。 |

| |

|

為了維持公開評核的區別能力,以方便遴選,在考獲第5級的考生中,表現最優異的,其成績將以**標示(即5**),而隨後成績較佳考生的成績則以*標示(即5*)。 |

| |

| |

| 附錄二 |

| |

|

| |

|

在公開評核中,校本評核是指在學校進行,並由任課教師評分的評核活動。校本評核的主要理念是提高整體評核的效度,並能涵蓋不能輕易透過紙筆評核的學習成果。 |

| |

|

推行校本評核還有其他原因。例如:減少對考試的依賴,因為考試成績或未能可靠地反映學生的真正能力。由熟悉學生的任課教師,根據學生在一段較長時間內的表現進行評核,可讓每個學生獲得較高信度的評核。 |

| |

|

另一原因是為學生、教師及教職員帶來正面的「倒流效應」。校本評核要求學生參與有意義的活動,從而評核他們的表現,有助激發他們學習動機。校本評核可以強化課程目標和良好的教學實踐,使日常的活動更有組織和意義。 |

| |

|

須注意的是校本評核並非課程的「外加」部分。校本評核的模式都是課程建議的課內和課外慣常活動。實施校本評核,需要照顧學生不同程度的能力,並避免不必要地增加教師及學生的工作量。 |

| |

|

某些學科比另外一些學科較有條件推行校本評核。因此,高中課程會逐步引入校本評核,而比重、評核模式等會隨着時間而改變。一些實用科目會佔較高的比重。 |

| |

|

校本評核的設計將可讓教師更加容易鑑別學生的作業,防止作弊。這表示部分的校本評核將在教師直接監管下進行。 |

| |

|

大部分的學科都會採用統計方法調整各校評核學生作業的差距。教師清楚了解校內學生的水平,但並不一定熟悉其他學校學生的表現。透過分數調整,能確保所有學校的評核可以互相比較。 |

| |

|

某些學科的考生較少,而且校本評核涉及的成果與透過紙筆評核的不盡相同,因此,會採用非統計方法的調整,例如:組成校外調控小組進行專業判斷。 |

| |

| |

| 參考文獻 |

| |

| Assessment Reform Group. (1999). Assessment for Learning: Beyond the Black Box. Cambridge: University of Cambridge School of Education. |

| |

| Black, P. (2003). The Nature and Value of Formative Assessment for Learning. Paper presented at AERA Conference, Chicago, April 2003. |

| |

| Black, P. & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practices, 5(1), 7-74. UK: Routledge. |

| |

| Black, P. & Wiliam, D. (1998). Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment. Phi Delta Kappan, Vol.80, No 2 |

| |

| Clarke, S. (2001). Recommendations for the development of formative assessment in Hong Kong. Hong Kong: Education Department. |

| |

| Downing, S. M. & Haladyna, T. M. (ed) (2006). Handbook of Test Development. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. |

| |

| Ebel, R. L. (1979). Essentials of Educational Measurement. New Jersey: Prentice Hall. |

| |

| Frith, D. S. & Macintosh, H. G. (1984). A Teacher’s Guide to Assessment. Cheltenham: Stanley Thornes Ltd. |

| |

| Gardner, H. (2000). The Disciplined Mind: Beyond Facts and Standardized Test. Britain: Penguin. |

| |

| Gardner, H. (2004). The Unschooled Mind: How Children Think and How Schools Should Teach. New York: BasicBooks. |

| |

| Gipps, C. V. (1994). Beyond Testing: Towards a Theory of Educational Assessment. London: The Falmer Press. |

| |

| Gronlund, N. E. (2008). Assessment of Student Achievement. Boston: Allyn & Bacon. |

| |

| Hirsch, E. D. (1996). The Schools We Need and Why We Don’t Have Them. New York: Doubleday. |

| |

| James, M. (1998). Using Assessment for School Improvement. Oxford: Heinemann (Educational, Publishers). |

| |

| Nitko, A. J. & Brookhart, S. M. (2007) Educational Assessment of Students. New Jersey: Prentice Hall. |

| |

| Stiggins, R. J. (1997). Student-centered Classroom Assessment. New York: Merrill. |

| |

| Thorndike, R. L. (1971). Educational Measurement. Washington D.C.: American Council on Education. |

| |

| Wiggins, G. P. (1993). Assessing Student Performance: Exploring the Purpose and Limits of Testing. San Francisco: Jossey-Bass Inc. |

| |

|