教學分享﹕從一年級比多少說起

梁淑坤、冼秀容、李慧苑

2000年11月8日

比多少

誰比誰多、多多少﹐是一個難處理的課題﹐兒童對數量的多少﹐才於一年級開始介紹。若個別數量多少仍未弄清楚時﹐實難處理比多少﹐我們可從Mayer(1987) 陳述句及關係句看比多少的難度的難度。

上面有象五隻

下面有烏龜二隻

象比龜多三隻

從多組試驗結果﹐Mayer指出理解兩者的困難度不一樣﹐陳述句較易﹐關係句較難﹐而關係句之理解﹐連有些成年人也有困難﹐上述例子(2)﹐可以在要求複述時變為「象有三隻」或「烏龜三隻」﹐成人及兒童也同樣感到困惑。課程之安排﹐宜運用陳述句使數量多少透明化。外國之比較多少部份不一定出現在一年級(例如﹕台灣課本二年級才介紹比較多少)。若在一年級數學課介紹比多少﹐我們建議用具體物及具體活動使抽象的關係﹐能在兒童的活動經驗中浮現出來。以下是一些例子﹐描述三位教師透過具體物讓兒童經驗比多少。這是教學分享篇﹐並不在示範作用﹐教育同工對此課題若有其他建議也懇請撰文與大家分享。

收拾心情上課去

兩位訪客走進1B課室﹐看到教師於牆上有貼上學生的日記分享﹐其中一位學生還以生活照片及照相人數說出「單數」、「雙數」人物﹐既生活化又聯結數學。據老師透露﹐自從有了「數學日記」的展示﹐小朋友們在小息或午飯時﹐就不再到操場去﹐而是留在教室裡﹐欣賞同學們的作品﹐大家都很開心。

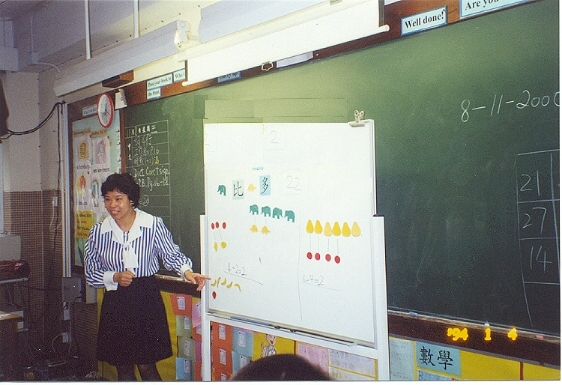

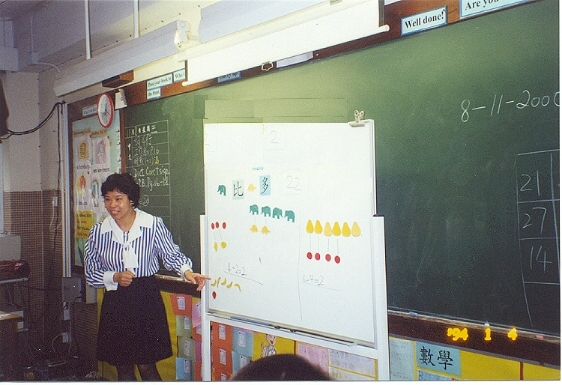

1A班同學看到Ms. Leung, Ms.Chu。今天 Ms. Leung演教師﹐Ms. Chu演攝影師﹐就這樣安排吧。

Ms. Leung找同學說出「今天是哪一天﹖」

「11月8日」

「星期六、日﹐爸爸、媽媽帶你往哪裡去﹖」

「海洋公園」

「繽紛樂園」

「冒險樂園」

「游水」

Ms. Leung請小朋友兩位一組細細聲告訴對方假日往哪裡去。大家照做﹐小朋友很守秩序﹐教室也很安靜。

檢查舊經驗﹕共有幾塊﹖

Ms. Chu和Ms. Leung星期日去購物﹐買了一包朱古力餅(展示實物)﹐請小朋友在紙上畫出自己想拿多少塊餅﹐再與鄰近同學合力想兩人一共畫了多少塊。佈題之後﹐教師板書「共有 塊﹖」﹐可是﹐意料之外的事發生了﹐教師忘了說「十塊以下」﹐有些小朋友高興得畫了幾十塊﹐所以琢磨好久也想不出共多少塊。教師以一年級比多少為今天主題為考量﹐決定把原來題目「共有 塊」改為「最少的是多少塊」﹐使引入比多少更自然﹐使題目簡單化﹐之後大家好緊張﹐開始相互詢問每一組員有多少﹐數量太多就可以不加理會﹐並在組內展開激烈的討論﹐最後﹐請最少的一位同學就站起來準備報告。

以複述「最少多少塊」整頓秩序

在報告最少的一位同學有多少塊餅時﹐各組只顧自己說﹐不想理會別組﹐所以教師便先以「朱古力餅不想落在嘈吵的小朋友手上」為理由勸止嘈吵﹐之後再要求其他同學複述別組答案﹐其中一組複述失敗﹐低下了頭﹐而全班則頓時鴉雀無聲﹐Ms. Leung與大家討論了聆聽的重要性﹐全班同學再一次進入了狀態。教師每次均以下列次序提問及要求複述

「最少多少塊﹖」

「別組複述﹐多少呢﹖」

「複述得很好﹐有留心聽講」

「請小朋友鼓掌」

如是者多次﹐直至各組的「最少」已清楚。

餅多、小朋友多、還是一樣多﹖

教師以手隨意拿一些餅﹐一次過送給一小組﹐請全班小朋友幫忙數多少﹐再決定是餅多、小朋友多、還是一樣多。因為當天在坐的各組﹐人數不一﹐有五位、六位﹐甚至七位。教師隨意拿(其實她沒有隨意﹐使答案有變化) 之後﹐全班同學齊聲數﹐共多少塊﹐接著教師把餅塊帶往其中一組﹐若小朋友一不留神﹐不知老師往哪一組﹐就不知道如何舉手了。此部份還算成功﹐小朋友很留心﹐全班齊聲數數﹐比較以後就各自高高舉起小手﹐老師還讚賞小朋友舉手舉得很漂亮。為了加深認識及使各組都有餅餅﹐教師把此活動重複了好幾次﹐到最後一組﹐共五人﹐餅六塊﹐一個小朋友脫口而出﹐「剛剛好﹗」﹐而其他的小朋友也一致公認「一樣多」。兩位成年人不太明白﹐收回餅餅﹐再重新數過﹐但小朋友們卻堅持己見「一樣多」。究竟是怎麼一回事呢﹖原來該組本來有六位小朋友﹐當天一位缺席﹐變成五位﹐餅也是六塊﹐所以是「一樣多」。教師收完餅塊﹐再發一次確定五和六的比較﹐才知道小朋友說「一樣多」的真正原因。

比多少﹕動物、水果排排隊

Ms. Leung和Ms. Chu於第二節時段﹐參觀1B及1A上課﹐課題是比多少。Ms. Lee同1B班上課了﹐她的課題是比多少﹐她以長度單元的兩尺比長短為舊經驗﹐引導出比較的策略。所以﹐當Ms. Lee問象多還是烏龜多時﹐小朋友模仿尺的樣子﹐將動物樹直地排好﹐好似兩把間尺在比長短(請看照片)。大家看到動物磁鐵排好後﹐有五隻象和三隻龜﹐有兩隻象旁邊還沒有伴﹐所以是象多﹐多兩隻﹐很清楚。教師寫5比3多2﹐5對著象﹐3對著龜﹐「比」對著「-」﹐「多」對著「=」對應等﹐可是﹐一位學生說﹐「5+3=2」﹐「講到一半唔對路」﹐Ms.Lee請她再想一想﹐最後引導出不是加﹐是減才對。

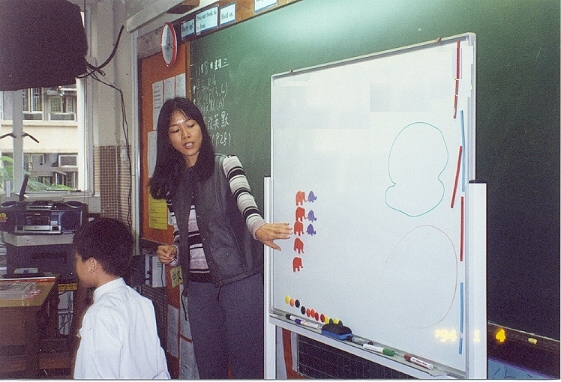

走進1A課室看看﹐Ms. Sin的教室也有磁鐵白板。Ms. Sin先隨意送一些水果放在幾位同學手上﹐再讓他們逐個出來貼水果﹐師生共同參與活動﹐亦即師生共同佈題。1A班小朋友出來貼水果﹐排排看時﹐排放方法與1B班不一致﹐是橫式排。當有兩種水果貼出來之後﹐Ms. Sin先問哪一種多﹐再問多多少﹐以漸進式引導小朋友比多少。小朋友移動水果的位置﹐使之對齊﹐再用白板筆連好一對一對﹐剩下的是多出來的數量﹐最後寫出算式來。在多次討論中隅有狀況﹐但是﹐整體活動活潑而有秩序地進行。

以具體物協助比多少

回應前述一年級的比多少是一個頗難的課題﹐以上的活動以「餅多、小朋友多、還是一樣多」較容易﹐因為是三者選一﹐數量不著急去決定﹐之後比動物、比水果﹐哪一些多﹐多多少則較有挑戰性﹐兒童以具體物(真的朱古力餅也好﹐圖卡磁鐵片也好) 協助數數﹐移好位、排好後再比多少(橫也好如1A班﹐直也好如1B班)﹐是具體以及「眼見為真」的活動﹐這是一個好的開始。

若再進一步﹐往其他教學的目標﹐則可以請小朋友先以畫圖方式記題目﹐再去解題﹐則把具體物的依賴性慢慢減低﹐而何時開始減低具體物的依賴性則視乎兒童成熟之速度﹐不能操之過急或拔苗助長。兒童之具體、半具體、抽像歷程因人而異﹐而且不一定穩定﹐教師勿以昨天可以列式﹐今天就不允許用具體物協助解題。倘若不成功解題也不妨再拿具體物協助﹐包括Ms. Lee說兒童愛用的手指法也無妨。教學者先使兒童恢復信心﹐再於成熟後才要求脫離具體物之協助。到最後﹐當然希望兒童能把事情用算式寫出來解題﹐甚至可以自行使用「誰比誰多多少」的言詞表達量的多少﹐教學生們透過說、讀、聽、寫、做等活動學比多少。最後﹐我們不妨以口語、實物、文字、符號、數字、圖像等不同表徵的搭配﹐使兒童對比多少的認識﹐不停留於經驗具體物比較階段而已﹐慢慢可進昇至察覺階段﹐再進入內化及理解的境界。

比多少﹕1A班是橫的比﹕象比龜多____﹖

比多少﹕1B班是直的比﹕象比烏龜多____﹖

參考﹕

Mayer, R.E. (1987). Educational Psychology: A Cognitive Approach. Harper Collins Publishers.