| 設計背景

近年,非華語生入讀主流小學的情況愈見普遍。他們接受正規的語文教育時,囿於學習起點不一,再加上缺乏運用中文的語境,使之面對重重困難,容易造成「情意阻障」(affective filter)1,覺得中文難學而又欠缺趣味,從而拒絕接收語言輸入,以致無法習得語言(Krashen,1985);而教師面對班內華語生與非華語生之間的莫大差異,也大大增加了施教困難。

中國語文課程補充指引(非華語學生)建議教師在閱讀教學時,可多利用故事書的情境,引導學生閱讀,讓他們在享受文字帶來的樂趣的同時,發展其閱讀能力和閱讀策略;而寫作教學則須結合閱讀,使教學過程中有足夠的語彙和意念的輸入。2

通德學校自2012年起,校內非華語生的人數劇增,學校為了更好地照顧非華語學生的學習需要和差異,除了重整上課時間表、增撥人力資源和跨級分組外,還透過自編圖書單元,嘗試因應學生的學習差異,從課程、教學設計及學習材料等作分層調適,以為非華語生提供更多學習中文的機會,從而滿足他們學習中文的需要,讓他們能愉快而又有效地學中文,進而提高其學習中文的興趣、信心和能力。 |

| |

設計構思

- 第二語言的學習:Skinner(1961)曾提出應對模式(stimulus and response pattern)的習得理論3,從行為主義(behaviorism)的角度闡釋語言習得的過程,主張讓學生從不斷地模仿、獎勵和演練中習得第二語言;而Krashen(1985)則指出「習得」與「學習」(acquisition & learning distinction)必須相配合1,他認為人們在語言的習得過程中著重語言中的意義內涵(meaning),通過大量的輸入,能促進理解,從而產生話語;而語言是有其法則可循,必須通過學校教育有意識和努力地學習語言的外形(form)及其法則(語言規則),始能掌握第二語言。教師在設計圖書單元時,重視輸入和輸出,期間加入大量的聽、說、寫的活動,引導學生從不斷的模仿和演練中,豐富學生的語言輸入,讓學生習得中文的語言內容;同時亦加強輸出的訓練,加入大量先說後寫的活動,並提供鷹架,讓學生從反復練說、練寫的學習任務中,努力學習其語言法則,掌握語法的表達技巧。

- 「減負」的分層課程及課業:教師建基於圖書教學的總目標及校本關注事項(中華文化)去選書,並擬訂圖書單元的分層教學大綱及學習重點。在調適課程時,重在提煉基本及進階語文能力點,同時亦會調適課業的難度,強調保底不封頂,以照顧學生的個別差異。

- 「激趣」又「提能」的教學策略:前備知識是影響學習成效的最強變項4,教師透過創設語境,設計戶外參觀/生活體驗等活動,在激活學生的學習興趣的同時,豐富其學習經歷。此外,由於閱讀課上的輸入會直接影響學生的寫作輸出,故教師在設計教學時,都有意識、有步驟地引導學生儲備所需的前備知識,並透過鷹架教學、聽說並重、合作學習和充分展評(先說後寫,先小組後個人)等教學策略進行分層的教學設計,引導學生有意義地重複演練學習重點,從而提升學生學習語文的能力。

|

| |

施教情況

以下將以閱讀課上的聆聽、說話活動和寫作課為例,重點展示教師在二年級《尋找媽媽的炒鍋》的圖書單元中,如何從「減負」、「激趣」和「提能」三方面去規劃課程,設計教學及課業:

1. 聆聽

· 學習目標:

|

華語生 |

非華語生 |

1.能安靜、耐心、專注地聆聽 |

√ |

2.能有焦點地聆聽(聆聽預期),聽出話語的主

要信息 |

摘錄簡單筆記 (供詞填充)

√ 應用字詞 √ 食物名稱

√ 烹調方式 √ 修辭用語

√ 心情/語氣 |

摘錄簡單筆記 (圈選字詞、供圖)

√ 應用字詞 √ 食物名稱

√ 烹調方式 √ 修辭用語

√ 心情/語氣 |

3.能聽出故事中的人物性格/語氣(簡單評價內容) |

- 教學設計

|

設計理念 |

教學步驟 |

活動情況 |

減負、 激趣 |

· 大量聆聽

· 儲備前備知識 |

1. 課前:教師按圖書內容自行錄音

2. 課上:

a. 朗讀選項字詞

b. 播放錄音

c. 核對答案(見右圖) |

|

2. 說話

· 說話學習目標:

|

華語生 |

非華語生 |

1.√能正確說出常用字(發音正確,吐字清晰) |

√ |

2.√能運用適當語氣 (陳述 感歎 疑問 祈使) |

√陳述 √感歎 √疑問 √祈使 |

√陳述 √疑問 |

3.√語調自然富變化 |

流暢並聲情並茂地朗讀故事內容 |

正確而流暢地朗讀故事內容 |

4.√音量適當 |

√ |

5.√意思完整 |

利用說話框架,較完整地表達描述 |

能利用說話框架,簡單表達/描述 |

6. 能就日常生活課題與別人交談 |

/ |

7.√主動發言、說話有禮 |

√ |

- 教學設計

設計理念 |

教學步驟 |

活動情況/學生作品 |

減負、激趣 |

· 大量練說

· 儲備前備知識

· 提供學習扶手(鷹架)

· 有意義地重複演練學習重點 |

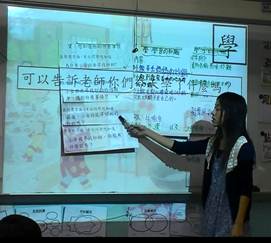

以圖導讀

1. 運用KWL閱讀策略進行閱讀,利用說話框架簡單描述故事

a) K(已知):

利用說話框架表述(人看句、除了句)說說封面所見(見右圖) |

|

b) W(想知):

記敘文要素(原因、經過、結果) (見右圖) |

|

c) L(已學):

總結學生所學(見右圖) |

|

減負、激趣 、提能 |

· 大量練說

· 提供學習扶手(鷹架)

· 合作學習,激活思維,互補經驗知識

· 有意義地重複演練學習重點

· 儲備前備知識

· 充分展評,促進共融 |

圖文並讀

1. 運用指定的句式作完整、通順的表達(句子和段落)

a) 利用說寫框架進行多元化的分組活動

1. 人看句、人聽句、人感句

2. 「除了…外,還…以及…」句(見右圖)

3. 寫出記敘文四要素:復述故事的來龍去脈

|

|

b) 先說後寫/先說後貼 匯報 互評

4. 依據情景,說/寫出合乎情節發展的話語,設計對話/說話時語氣/動作/表情(見右圖一)

5. 討論故事情節發展(見右圖二) |

| 圖一

|

|

圖二

|

|

>

|

|

|

c) 個人課業

6. 介紹自己愛吃的美食(見右圖)

7. 評價人物行為/修辭的好處:

「我認為…因為…」 |

|

3. 寫作

- 學習目標:

|

華語生 |

非華語生 |

1.√能正確書寫並運用閱讀及生活中所學的字詞 |

聚集、各式各樣、熱騰騰、甘甜、香噴噴、酥脆、吃力、巨大、

目不轉睛、閃閃發光、炯炯有神、擺動、翻轉、繞行#、容納、出色、緊緊、散發#、輕輕、詳細#、來龍去脈#、高貴、緩和、迎接、剁#、鏘#、眼花撩亂#、瞪、專注、俐落#

#為華語生須一併掌握的詞語 |

2.√能正確運用標點寫作 |

√ |

3.√能運用指定的句式作完整、通順的表達

(句子及段落) |

運用

1. 四素句、人看句/人聽句/人感句描寫菜市場的環境

2.「除了……外,還……以及」句式仿寫小段落 |

4.√聯繫生活經驗和已有知識構思內容 |

3. 依據情境寫出合乎情理/情節的對話

4. 寫出購買食材的原因、經過、結果及體會 |

5.√利用各種途徑資源,選取合適素材 |

√ |

6.√能持續積累寫作語料 |

√ |

- 教學設計

設計理念 |

教學步驟 |

工作紙/活動情況/學生作品 |

激趣、提能 |

· 合作學習,激活思維,互補經驗知識

· 大量練說

· 提供學習扶手

(鷹架)

· 有意義地重複演練學習重點

· 先小組後個人

· 大量聽說,以評促說

· 充分展評 |

寫作前的指導

1. 運用四素句、人看句、人感句描寫菜市場的環境,運用「除了」句仿寫小段落

a) 重溫故事內容

b) 創設情境1:

合作寫作

先說後寫

匯報點評

1. 情境1

實地考察活動(見右圖三、圖四):寫出購買食材的原因(第一段) (見右圖五) |

*寫作工作紙(第一段) (非華語生版本見附件一A,一B,一C) (華語生版本見附件一a,一b,一c)

|

2. 依據情景寫出合乎情節發展的對話,並運用寫作框架寫出準備和購買食物的情況及體會

a) 創設情境2-4:

合作寫作

先說後寫

匯報點評

(見右圖六、圖七)

2.情境2-4

問題卡與解難卡:寫出購買食材的經過(難題與解難方法) (見右圖八、圖九)及結果、體會及感受

b) 個人寫作(見右圖十) |

*寫作工作紙(第三段、第五段)(非華語生版本見附件二A,二B,二C) (華語生版本見附件二a,二b,二c)

|

3. 創設情境5:

經驗學習:做鮮蝦水餃

(見右圖) |

|

|

|

教學反思

| 1. |

「以評促教」,持續優化學與教 |

| |

非華語學生在圖書問卷中普遍表示圖書單元的課堂是充滿歡樂,並會用心上課,故會努力完成課上的學習任務。此外,他們亦表示圖書單元能幫助他們學好中文,尤其是提升其識字量及聽說能力。對於如何進一步提升非華語生學習中文的興趣和能力,他們認為多用圖書教學,並把教學內容與他們的日常生活相配合,期間透過有趣而又能發揮同儕互助功能的分組活動,讓他們能從學習過程中得到成功感,再減少抄寫活動,將有助提高其學習中文的興趣和能力。由此可見,是次圖書單元以「激趣」為手段,以「減負」為原則,以「提能」為宗旨的教學設計能收預期之效,這對日後持續優化圖書單元教學提供了實例和方向。 |

| |

|

| 2. |

分層調適的原則 |

| |

教師就課程單元的規劃到教學重點的編排,以至於課業的要求、題型和學習提示作分層調適時,都從「激趣」、「減負」和「提能」等方面作充分的考慮和部署。在「激趣」、「減負」方面,教師會以「四化」(圖象化、趣化、簡化、淡化)作設計原則,創設生活化情境,豐富學生的學習經歷,提高學習的興趣,並提供必要的學習扶手,減輕學習負擔,增加學習成就感。在「提能」方面,教師透過課上的分組活動和工作紙,讓非華語生在合作學習的氛圍下,與華語生共同完成華語生版的課業,再透過家課工作紙的自我挑戰題作進深學習,按能力自行調節學習層次,進一步提高學習中文的能力。 |

| |

|

| 3. |

第二語言學習的啟示 |

| |

非華語生學習中文著重大量的輸入,以儲備一定的前備知識,再通過不斷地模仿、獎勵和操練,以習得語言中的意義內涵,學習語言的外形及其法則(語言規則),從而習得第二語言。教師深明此道,設計了大量的聽說寫活動,讓學生能透過教師精心的教學部署,有系統地輸入詞彙、句式、仿說/寫的鷹架、學習經歷等前備知識,並從合作學習中有意識、有意義地模仿和重複演練,最後順利完成各學習任務,達到預期的學習目標。由此可見,教師在教學過程中能否為學生輸入應付學習任務所需的知識,能否創設更多學習中文的機會,讓學生能把知識轉化為能力,從而掌握語言運用的技能,並養成樂於學習、努力學習的學習態度,對最後能否習得中文這種語言具關鍵作用。 |

| |

|

| 4. |

質與量的平衡 |

| |

是次圖書單元用了二十多個教節進行,可見所需的課時較多,再加上圖書的篇幅稍長,要面面俱到實不可行,如何篩選內容,精選語文學習點是一大教學難點。此外,單元的分層配套多,包括圖書單元教學大綱、分層的教學設計及課業,工作量甚大,如何作適度的調適,讓教師教得有效,學生又學得愉快呢?教師經過一輪教學實踐後,有以下建議:在編寫教案和課件配套時,與其廣而不深,不如「棄廣從深」——針對說寫任務作重點設計,如先用結構段的概念把圖書內容分為若干情節,並選取重要情節作聽、說、寫的訓練、思維教學及提問設計;而隨著年級的遞進,教學重點應重圖書寫作結構的闡釋和運用,而輕語文基礎知識(字詞、句式、修辭)的教授;而在寫作教學時,三大寫作處境(三起三落)的取材和結構指導都具一定的寫作難度,故可按學生的個別差異微調「處境量」,並在教授文體結構時,教會其段間銜接的手法,以提高其篇章意識,進一步優化寫作的輸出。 |

|

檔案下載

|

|

參考書目

1. Krashen, S.(1985). The input hypothesis: Issues and implications. London: Longman.

2. 課程發展議會(2008)。《中國語文課程補充指引(非華語學生)》。香港:課程發展議會。

3. Skinner,B.F.(1961). The experimental analysis of behavior. In Cumulative record(Enlarged ed.)(pp.100-131). New York: Appleton-Century-Crofts.(Original work published 1957.)

4. Cronbach, L.J., and Snow, R.E.(1997).Aptitudes and instructional methods: A handbook for research on interactions. New York: Irvington Publishers. |

|

|

| |