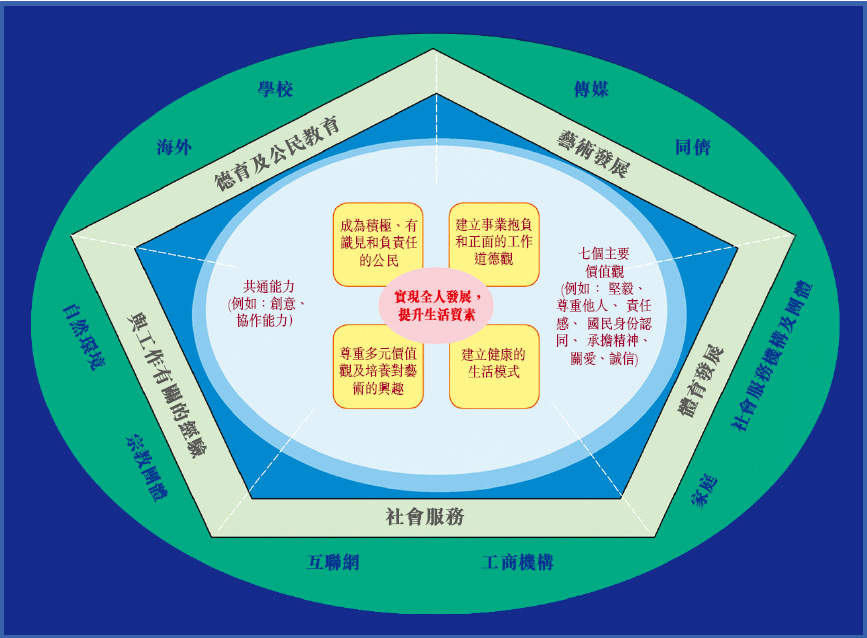

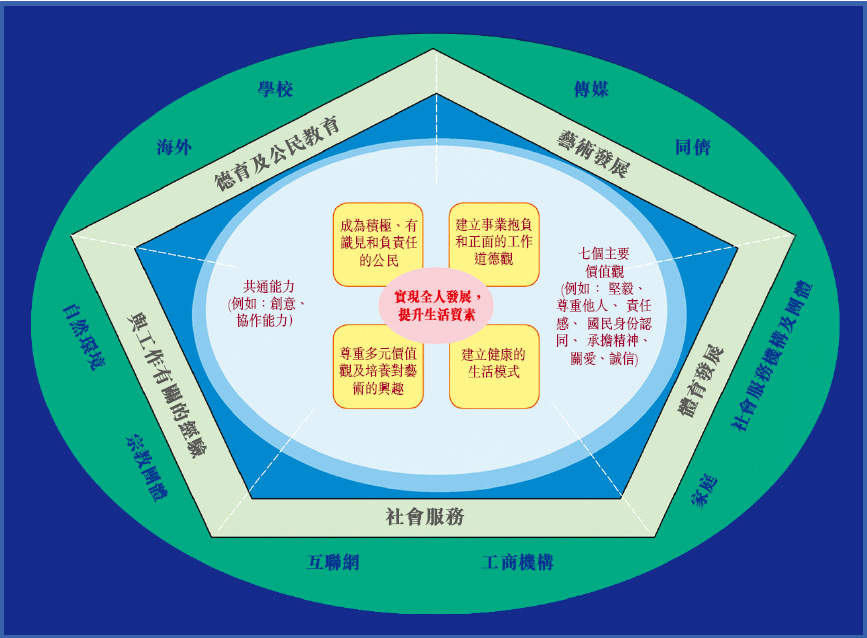

其他學習經歷是高中課程三個組成部分之一,可補足核心科目和選修科目(包括應用學習課程及其他語言),以促進學生的全人發展,這些經歷包括:德育及公民教育、社會服務、與工作有關的經驗、藝術發展和體育發展。

高中課程架構的設計,有助學生達成全人發展的七個學習宗旨,並能發揮學生的潛能:(1) 善於運用兩文三語;(2) 具備廣闊的知識基礎,能夠理解當今影響他們個人、社會、國家或全球日常生活的問題;(3) 成為有識見、負責任的公民,認同國民身份,並具備世界視野;(4) 尊重多元文化和觀點,並成為能批判、反思和獨立思考的人;(5) 掌握終身學習所需的資訊科技及其他技能;(6) 了解本身的就業或學術抱負,並培養正面的工作和學習態度; (7) 建立健康的生活方式,積極參與體藝活動。

價值觀是構築態度和信念的基礎,而態度和信念則會影響人的行為及生活方式;價值觀是行為和判斷的準則,以及學生應發展的素質,例如:人權與責任、承擔精神、誠信及國民身份認同。態度與價值觀是息息相關的,影響人的學習動機和認知能力,以及對事件和處境的反應。由於二者在學生的學習過程中有舉足輕重的影響,因此,價值觀和態度的培養成為學校課程的主要元素。

共通能力主要是幫助學生學會掌握知識、建構知識和應用所學知識的技巧、能力和特質。通過不同科目或學習領域的學與教,可以培養學生的共通能力。這些能力還可以遷移到其他學習情況中使用。香港學校課程訂出九種共通能力,包括:協作能力、溝通能力、創造力、批判性思考能力、運用資訊科技能力、運算能力、解決問題能力、自我管理能力和研習能力。

|

| |

| 本冊子是《高中課程指引》十二本小冊子系列其中一冊,內容如下: |

| |

目錄 |

| 5.1 |

本冊子的目的 |

| 5.2 |

價值教育及學習經歷是高中教育學習宗旨的一部分 |

| 5.3 |

其他學習經歷的目標及預期成果 |

| 5.4 |

其他學習經歷的規畫及時間編排 |

| 5.5 |

實施校本其他學習經歷計畫的主導原則 |

| 5.6 |

其他學習經歷作為推動全人教育及均衡發展的方法 |

| 5.7 |

善用社區資源 |

| 5.8 |

學生反思是邁向成功的關鍵 |

| 5.9 |

評價學生在其他學習經歷中的表現 |

| 附錄 |

| 參考文獻 |

|

| |

| 5.1 本冊子的目的 |

| |

|

訂定其他學習經歷的清晰目標及預期成果 |

|

指導學校如何透過提供其他學習經歷的機會,讓學生在學習與個人發展之間取得較佳的平衡 |

|

闡明實施校本其他學習經歷計畫的主導原則 |

| |

| |

| 5.2 價值教育及學習經歷是高中教育學習宗旨的一部分 |

| |

| 教師如何幫助學生培養及實踐正面的價值觀?如何裝備他們,使他們能面對不斷改變的工作世界及成人生活中的各種挑戰?在《學會學習 — 終身學習•及全人發展》(課程發展議會,2001)(包含學校課程的整體架構)的文件中,課程架構由三個互相聯繫的部分組成: |

| |

|

知識與概念(主要是透過學科教學) |

|

共通能力 |

|

價值觀和態度 |

| |

| 在以上三者之中,正面的價值觀和態度是眾多學科當中最難「教授」的。要培養正面的價值觀和態度,必須透過個人經驗、討論和實踐。其他學習經歷是建基於基礎教育五種基要的學習經歷(課程發展議會,2002),旨在填補高中課程在這方面的不足,並着重個人選擇、興趣、需要及抱負,以達到全人發展。 |

| |

| 要平衡學生的個人發展,應鼓勵他們參與其他學習經歷的五個範疇,即德育及公民教育、藝術發展、體育發展、社會服務及與工作有關的經驗。學校應盡量在日常上課時間及課後,為學生提供廣泛參與其他學習經歷的機會。 |

| |

| |

| 5.3 其他學習經歷的目標及預期成果 |

| |

| 在推行其他學習經歷時,教師需要謹記下列目標及預期成果: |

|

拓寬學生的視野,培養他們的終身興趣 |

|

培養正面的價值觀和態度 |

|

為學生提供寬廣而均衡的課程,以基要的學習經歷配合核心及選修科目(包括應用學習1課程),讓學生培養五種中華傳統美德 — 德、智、體、群、美 |

|

促進學生的全人發展,使他們成為終身學習者,具備可持續發展的能力。預期成果包括讓學生: |

| |

|

成為積極、有識見及負責任的公民; |

| |

|

尊重多元的價值觀及培養對藝術的興趣; |

| |

|

建立健康的生活方式; |

| |

|

建立就業抱負及正面的工作道德觀。 |

| |

| 其他學習經歷不僅是學校的活動或課節,而且也是高中課程不可缺少的部分。這些經歷有助學生建立全人發展的穩固基礎,俾能在現今的知識型社會中終身學習。因此,其他學習經歷是重質不重量的(請參閱第五B冊附錄二有關「其他學習經歷及學生學習概覽的『宜』和『不宜』」)。 |

| |

| 1應用學習前稱為「職業導向教育」。詳情請參閱《策動未來 — 職業導向教育及特殊學校的新高中學制》(教育統籌局,2006) |

| |

| |

反思問題 |

| |

|

你現時在學校如何實踐上述其他學習經歷的目標?你的強項是在哪些範疇? |

|

| |

|

你會採用哪些措施,以便更有效地實踐這些目標? |

|

| |

|

你的學校如何讓學生及家長了解其他學習經歷的重要性,使他們明白這是高中課程不可或缺的部分? |

|

|

| |

| |

| 5.4 其他學習經歷的規畫及時間編排 |

| |

| 其他學習經歷在三年高中教育的建議課時分配如下: |

| |

| 其他學習經歷 |

建議最少的

課時分配

(百分比) |

建議最少的課時

(或相等學習時數)分配

(小時) |

| 德育及公民教育 |

5% |

135 |

| 社會服務 |

| 與工作有關的經驗 |

| 藝術發展 |

5% |

135 |

| 體育發展 |

5% |

135 |

| |

總共:405小時 |

|

| |

| 我們鼓勵學校整體及靈活地規畫三年高中課程中其他學習經歷的課時(包括上課時間表以內及/或以外的學習時間),並建基於現有的優勢和經驗,仔細考慮本冊子第5.6節所建議的各種其他學習經歷的推行模式。 |

| |

|

| |

|

建基於現有的做法,學校可以透過有系統的課堂學習推行藝術發展及體育發展。 |

|

德育及公民教育一般可利用班主任課,或透過早會、特別安排的課節及課堂以外的學習活動進行,以建立正面的價值觀,而一些新做法如生活技能教育、品格教育、倫理與宗教教育也可以是德育及公民教育的組成部分。為確保學生有充足的機會獲得這些學習經歷,學校可靈活地將之納入上課時間表或在其他時段進行。 |

|

如有需要,與工作有關的經驗及社會服務可以安排在課後、考試結束後、周末或學校假期進行。 |

|

|

| |

例子:其他學習經歷的課時規畫 — 基線模式 |

| |

| 學校A充分利用上課時間表內的課堂、校曆表的上課日及聯課活動,為其他學習經歷設計了一個全面的計畫,以促進學生的全人發展。為了檢視他們的計畫是否符合其他學習經歷的最少課時要求,以作為內部參考,教師運用「基線模式」原則來計算時間。他們先計算已編入上課時間表內,定期為所有學生提供的其他學習經歷的課時,而不是計算每一個活動。如發現有所不足,則可利用校曆表內可作為其他學習經歷的特別日或舉行相關活動的日子。結果,學校發現只是計算上課時間表及校曆表的其他學習經歷,已符合建議課時的要求。學校A的教師於是停止「計算課時」的工作,轉而在規畫方面投放更多時間,提升學校在其他學習經歷的整體計畫的質素,以及讓學生投入參與。 |

| |

| 參考文章:「其他學習經歷時間編配的一個自我檢視流程」 |

(http://www.edb.gov.hk/cd/ole/ole_articles/) |

|

| |

| 學校規畫校本其他學習經歷課程時,宜設立統籌小組以加強協作。初步的計畫可包括: |

| |

|

審視現有的優勢; |

|

找出所需; |

|

為持份者擬訂有效的溝通策略; |

|

促進社區夥伴合作及聯繫; |

|

分配資源; |

|

規畫課程及設計評鑑策略; |

|

分享有效的學與教策略。 |

| |

| |

| 5.5 實施校本其他學習經歷計畫的主導原則 |

| |

| |

| 學校領導人及教師在規畫校本其他學習經歷課程時,可參考圖表5.1所示的七項主導原則。圖表顯示最重要的原則是「建基在現有的實踐上」,其餘六項原則是圍繞這中心原則而安排的,並沒有新增事物,只是加強現有的做法,以及重新訂定優次或重新構思。 |

圖表5.1 |

|

| |

| 第一項原則:建基於現有的實踐或優勢 |

| |

| 學校在下列情況下,須注意第一項原則: |

|

重新檢視,在現行的做法和優勢上建立其他學習經歷,並找出「不足」和「過度」之處,然後作出調適; |

|

避免「重新設計」整個課程或「為了改變而改變」。例如:學校可根據其他學習經歷的課時分配建議(最少5%),充分利用現有的體育課的學習機會,提升學生在體育方面的發展; |

|

與教師充分溝通,讓他們了解有需要作出改變,從而積極參與計畫,發展其他學習經歷的課程; |

|

如有需要,可考慮運用領導策略,如分散式領導,讓教師分擔其他學習經歷的領導職責。 |

| |

|

| |

例子:建基於現有優勢 |

| |

| 抓住檢討及重訂優次的時機 |

| |

| 學校C是一所歷史悠久的「健康促進學校」,得到健康促進學校計畫的金章。在這穩固的基礎上,學校管理層藉規畫其他學習經歷,重新檢視學校在「健康學校2」的核心價值下能否推動學生的全人發展。在與前線教師及家長討論後,大家同意要調節現行的課程及宗教教育的課節,以加強社會服務。長遠而言,學校期望所有學生均能參與其中,並以促進社區健康和培養公民責任為長期目標。因此,學校最近推行禁毒及健康飲食活動,並把相關的其他學習經歷列作「健康學校」政策。 |

|

|

| |

| 2「健康學校計畫」是由香港中文大學推行,以發揚世界衛生組織的「健康促進學校」為宗旨。 |

| |

| 第二項原則:以學生為中心 |

| |

| 第二項原則從學生的已有知識、態度和經歷,以及能引發興趣和促進成功的經驗出發。這項原則是: |

|

與知識傳授的模式不同,強調個人積極參與活動,着重學生的自身經歷,以及他們如何內化和認識這些經歷的意義,從而改變個人的價值觀和態度; |

|

較容易在以下情況實踐: |

| |

|

建立校本系統,把學生在其他學習經歷的個人參與情況記錄在學習概覽內,以確認學生的成就,並起推動作用; |

| |

|

提供選擇以配合個別需要、興趣及經歷,讓學生得以均衡發展,提高自主意識; |

| |

|

珍惜學生在其他學習經歷中的意見及責任。 |

| |

例子:以學生為本 |

| |

| 找出所需 |

| |

| 學校D在設計其他學習經歷的課程時,進行了一年一度的調查和焦點小組面談,了解學生的興趣,讓課程能切合他們個人發展的需要。其他學習經歷最終能夠「貼近」學生的需要及興趣,而這些活動也有助學生及持份者提高自主意識,更主動投入全人發展。 |

| |

| 學生在服務方面的領導才能 |

| |

| 學校E的初中學生普遍都有社會服務的經驗,在高中階段,學生要在教師及社區機構專家的監督下,組織小型的社會服務活動,他們的任務包括規畫活動,聯絡社區機構,以及評鑑所提供的服務。結果發現,賦予學生權力,有助提高他們的學習質素(例如:解難能力、創造力及責任感)及參與情況。參加者指出這些經歷富有啟發性,對他們帶來正面及長遠的影響。 |

|

|

| |

| 第三項原則:學生的機會 |

| |

| 第三項原則強調學校需要將其他學習經歷的機會適當地分配給所有學生。學校必須: |

|

|

透過周詳的計畫,為學生提供五個範疇的其他學習經歷的機會,並注意同一個活動可能涉及多於一個範疇的其他學習經歷; |

|

計畫其他學習經歷的課程時,因應不同的需要,在合理的情況下提供多元化的選擇(例如:一次性的「體驗」課程); |

|

審慎處理,以免家庭背景較差的學生(例如:低收入家庭)被剝奪參與其他學習經歷活動的機會。計畫其他學習經歷活動時,須考慮成本效益及負擔能力。高消費活動並非一定比低消費活動有效。 |

| |

例子:學生的機會 |

| |

| 多元化的社會服務機會 |

| |

| 學校F的「義工大使獎勵計畫3」旨在鼓勵所有學生關心別人,透過與非政府組織的合作,學生得到多元化的服務機會,包括賣旗、籌款活動、環保先鋒、為本地小學生提供的初中導航計畫、老人及殘疾人士服務。其中一些活動是特別為「初學者」及「較不熱心」的學生設計的「體驗課程」。 |

| |

| 透過多元智能護照監察學習機會 |

| |

| 學校G利用加德納(Gardner)的多元智能架構,推行多元智能護照計畫,以促進每個學生的全人發展。學生要將與個人成長有關的活動參與情況及學習情況記錄在護照內,班主任會與學生討論他們的個人護照,並從中鼓勵他們參與活動。蒐集所得的資料有助監察其他學習經歷所提供的學習機會,以及找出校本計畫的「缺漏」。近年來,學校在學習課程及上課時間表的編排上,加強了創意藝術及音樂的學習,以提供充足而均衡的其他學習經歷的機會。學生和教師都認為這些有進展性用途的資料,有助學校規畫,並促進學生的自主學習。 |

|

|

| |

| 3「義工大使獎勵計畫」是為中學生而設的一個多元的校本活動,設有金、銀、銅章,學生可以透過參加服務來獲取分數。 |

| |

| 第四項原則:質素 |

| |

| 第四項原則提醒我們:學習經歷是重質不重量的。優質的經歷可以持續或引發對某一種興趣的終身投入,並應包括以下要素: |

|

與學生分享活動的目標,提高他們的學習意圖,教師必須同時容納其他「正面但非預期」的成果 |

|

有組織及有意義的學習經歷,並在規畫課程時考慮各種因素,例如:學生的已有知識或經歷、學習需要、動機及安全 |

|

由校外組織或人士在課堂時間內舉行的活動,須有註冊或准用教師在場 |

|

由負責活動的教師進行適時的事後解說,讓學生就其所學作深入的反思 |

| |

| 除了個人學習經歷的質素外,這項原則也可從以下幾方面審視其他學習經歷的質素: |

|

從領導和管理層方面,審視組織其他學習經歷的質素 |

|

在創造空間和提升專業學習方面,審視組織其他學習經歷的質素 |

|

透過與社區夥伴合作,審視組織其他學習經歷的質素 |

| |

| 為了改善其他學習經歷的整體組織,學校領導人需要在個人學習經歷以外,考慮以下各項: |

|

其他學習經歷的課程如何恰當地反映學校的核心價值及獨特性? |

|

在組織過程中,如發起者與小組的協作和聯繫方面,有何效用? |

|

在推行其他學習經歷的計畫中,預留多少時間和空間,以便為學生的學習和教師的專業發展提供機會? |

|

學校或教師對社區資源和夥伴合作的意義有多少認識?又是否能與不同種類的社區資源建立緊密的聯繫,以提供優質的其他學習經歷? |

| |

|

| |

例子:力求質素 — 組織層面 |

| |

| 學校I成為教育局全方位學習網絡成員已有數年,並已制訂全面的架構,宏觀地從下列各項檢視學習課程的質素,包括課堂內外或正常課堂。 |

| 組織及規畫 |

人力管理 |

1. |

具體目標 |

7. |

教師的參與 |

2. |

找出所需 |

8. |

學生及其他人士的參與 |

| |

|

| 學習的領導 |

資源調配 |

3. |

課程的連繫 |

9. |

善用資源 |

4. |

選擇或廣泛參與 |

10. |

善用夥伴關係 |

5. |

設計活動 |

|

6. |

運用資訊的策略 |

評鑑策略 |

| |

11. |

蒐集結果 |

| |

12. |

改善管理 |

| |

13. |

表揚成功 |

| |

|

|

| |

| 該校亦邀請了教育局全方位學習網絡的其他學校共同討論及評鑑他們的結論,然後再訂定未來的行動方案。透過這個例子,我們可得知力求為學生提供優質的其他學習經歷,已成為持續的學校文化。 |

| |

| 教育局全方位學習優質架構網站為: |

| (http://www.edb.gov.hk/cd/lwl/qf/ ) |

|

|

| |

| 第五項原則:連貫性 |

| |

| 第五項原則提醒我們:其他學習經歷不應是一連串「沒有關連的活動」,也不應與高中課程割裂。其他學習經歷作為課程的一個不可或缺的部分,學校應該: |

|

確保校本其他學習經歷課程是基礎教育的延續,並與高中課程的其他組成部分(例如:應用學習、科目的選擇)互相補足; |

|

嘗試將其他學習經歷與現有的校本全方位學習策略及靈活學習時間的概念配合。例如:根據校曆表,把其他學習經歷編入全方位學習的日子或周期中;亦可在每循環周或每周上課時間表內的指定時段進行其他學習經歷; |

|

注意學生在倫理與宗教科、體育科、音樂科和視覺藝術科等選修科目,以及/或應用學習課程所獲得的學習經歷,亦可作為協助他們達成其他學習經歷各範疇的目標,而學生可以在學生學習概覽中記錄這些經歷; |

|

提供充足而均衡的其他學習經歷機會。 |

| |

| (對照參考資料:《基礎教育課程指引》,第六冊(課程發展議會,2002),《學會學習 — 終身學習•全人發展》(課程發展議會,2001)) |

| |

例子:協調 |

| |

| 成立統籌小組 |

| |

| 學校J成立了一個全方位學習的統籌小組,以推行全校的全方位學習政策。為確保科目及部門之間能有效溝通,該組由副校長、輔導組主任、課外活動主任,以及相關的學習領域主任組成,全方位學習的做法可以與高中的其他學習經歷互相配合。 |

| |

| 其他學習經作為整個課程的一部分 |

| |

| 學校K的其他學習經歷的統籌主任視其他學習經歷為高中課程中不可或缺的部分,他聯絡所有科主任及教師,重組學習領域中現行的延伸活動,例如:由宗教科延伸出來的社會服務,並將之與其他學習經歷的範疇配合起來。除了加強其他學習經歷以作為延伸、增潤及補足學科課程不可或缺的角色外,整體上亦讓教師在其他學習經歷的發展上有較「一致」的步伐,以及對其他學習經歷在課程上所擔當的角色有更全面的了解。 |

|

|

|

| |

| 第六項原則:彈性處理 |

| |

| 第六項原則強調彈性處理其他學習經歷課程的重要性。學校可以: |

|

靈活地計畫其他學習經歷,廣泛利用社區資源及時間、地點與人物; |

|

向學生提供一系列的策略,以提高體驗學習的質素,例如:團隊協作、模擬或角色扮演; |

|

運用綜合方式來設計課程(例如:領導能力培訓、校園電視、戲劇),以涵蓋其他學習經歷的五個範疇的主要元素; |

| |

例子:彈性處理 |

| |

| 以綜合領袖計畫作為手段 |

| |

| 學校L每年都會與青年機構合辦一個為期四天的領袖訓練營,以訓練學生在高中時成為聯課活動的學校領袖。該計畫涵蓋了其他學習經歷的五個範疇,「有潛力」的學生須於營後選擇其中一個範疇來訓練他們的領導能力,學校會定期安排反思會,讓他們與其他學生領袖深入分享。該計畫透過其他學習經歷,能有效地在學生之間建立獨立學習的文化,以及促進全人發展。 |

|

|

| |

| 第七項原則:共同學習 |

| |

| 第七項原則讓我們得知其他學習經歷可為教師及學生提供寶貴的學習機會。我們鼓勵教師在其他學習經歷中擔任促進學習的成人角色,同時亦以學習者的身份和學生一同學習。教師可以: |

|

觀察學生在「非學科」的情境下學習,了解更多個別學生的學習風格及方式; |

|

在不同的學習情境中運用不同的學與教方式,從而透過其他學習經歷建立他們的能力; |

|

利用其他學習經歷,加強學校、家長、社區及學生之間的協作; |

|

向持份者及社會,彰顯其他學習經歷對學生發展所帶來的益處。 |

| |

例子:共同學習 |

| |

| 於濕地公園共同學習 |

| |

| 學校M的學生在暑假期間參加了濕地公園的實習計畫,負責教師及學生要一起接受訓練,計畫的目標是讓參加者在最後階段帶領導賞團,藉此提高學校及社區的環保意識。該課程啟發了學生、教師及公園主管思考如何在環保教育的情境中有效地學習。結果,有學生和教師自願參與更多有關濕地保育的宣傳活動。 |

| |

| 在學校企業計畫中互相學習 |

| |

| 國際成就計畫香港部4推行了一個企業計畫。學校N要求學生在義務商業顧問的指導下,成立一所「小型」公司,學生負責買賣、生產及促銷真實的貨品,並在最後階段將公司清盤。該計畫由沒有實際貿易經驗的經濟科教師負責,他並不是擔任指導者,而是作為促導者和參與者。學生與同儕及教師之間日漸形成分享學習經驗的風氣,教師和學生得以互惠學習。 |

| |

| 表揚其他學習經歷的成果 |

| |

| 網絡學校以宣揚學校課程的體驗學習為宗旨,積極以較有系統的方法調查這種學習經歷的影響。為了研究這種學習經歷對學生的情感及社交發展(例如:學習態度、自我概念、對學校及領導者的態度) 的影響,自2004年起,便開始追蹤一批在其他學習經歷上有不同參與程度的學生(即2004/05學年的中一)。這個果效研究並結合網絡學校的焦點小組面談。初步的調查結果顯示這些重要的學習經歷,對學生的情感或社交發展,以及學習態度有顯著的作用。這些好處在持份者之間廣為傳播並得到表揚,尤其是個別學校的家長。我們發現教師及社區人士也在自我評鑑的過程中獲益。 |

| |

有關果效研究的詳情,可瀏覽教育局全方位學習的網站:

(http://www.edb.gov.hk/cd/lwl/impact_study/) |

|

|

| |

| 4國際成就計畫香港部是一個國際性的非牟利機構,為青少年推行課程,以激勵及賦予青少年改善社區及自己的生活質素的權力。 |

| |

| |

反思問題 |

| |

|

根據上述七項主導原則和你現時的做法,你的學校在推行其他學習經歷方面有甚麼強項和需要改善的地方?又它們對你規畫校本的其他學習經歷方面有甚麼啟發? |

|

| |

|

你的學校在推行高中的其他學習經歷方面有甚麼機遇和危機?這對你制訂行動方案有甚麼幫助? |

|

| |

|

你的學校如何找出現時在其他學習經歷的「不足」與「過度」之處? |

|

| |

|

在七項主導原則中,哪一項在你的學校較難實現?學校如何克服困難?最佳的「切入點」是甚麼? |

|

|

| |

| |

| 5.6 其他學習經歷作為推動全人教育及均衡發展的方法 |

| |

| 以下各段簡介其他學習經歷各個範疇的主要方向,並附以學校例子,說明如何落實每個範疇的學習經歷,以達到在第5.3節提到的首要目標及預期成果(其他學習經歷的整體架構及每個範疇所建議的預期成果,請參考附錄一及二)。 |

| |

| 德育及公民教育 |

| |

| 德育及公民教育對培養學生的品德及社交能力,培育正面的價值觀和態度,以及拓展他們對個人及社會議題的多角度思考,都是十分重要的。 |

| |

| 我們建議學校採用整合的方法,綜合國民教育、生活教育、性教育及環境教育等不同範圍,以培育學生的價值觀和態度,其整體目標是促進學生發展七種主要價值觀:堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、關愛和誠信。 |

| |

例子:在其他學習經歷中綜合德育及公民教育與服務學習 |

| |

| 一所位於新界的中學(學校O)為中四學生提供結合德育及公民教育和服務學習的其他學習經歷。服務學習是作為學習策略,以培育學生正面的價值觀和態度,包括責任感、尊重生命、承擔精神、同情心、愛與關懷,而服務前的培訓課程及社區老人服務則是生活教育課的一部分。為了掌握學生的進展及學習成效,學校進行了服務前後的調查、活動評估及學生反思活動。結果顯示學生積極參與課程的規畫及推行工作,從而養成學習的自主性,富同情心,並懂得與人分享及關懷別人。 |

| |

|

|

| |

| 例子:透過德育及公民教育促進可持續發展 |

| |

| 一所中學(學校P)參與了一項名為「節約能源、拯救地球」的社區教育項目。在第一階段,學校與可持續發展委員會合辦講座,提高學生對可持續發展和環境的關注,並提供機會讓他們設計節約家居能源的可行策略。為促進學習,學校安排學生在班主任課和德育及公民教育課分享經驗及討論成果。在第二階段,學生以「節約能源大使」身份,並根據已有的知識,製作單張,在社區派發及推廣節約能源的持續發展。最後他們在學校周會透過反思和分享,總結並展示所學。學生認為這是一次寶貴的學習經歷,令他們了解過度使用能源對環境和可持續發展的影響。 |

|

|

| |

| 學習活動的例子: |

| |

| 校內: |

|

|

班主任課 |

|

周會講座 |

|

倫理及宗教教育講座 |

|

參與學生組織(例如:賣旗組、制服隊伍(如童軍)、學生會、課室或學校環境保護活動) |

|

主題活動(例如:為他人服務、辯論或有關生活事件的話劇) |

|

國情教育計畫或課程 |

|

服務學習計畫 |

|

家校計畫 |

| |

| 校外: |

|

|

與內地的教育交流團 |

|

學界環境保護大使計畫 |

|

國慶文藝匯演 |

|

領袖訓練計畫 |

|

社區義工計畫 |

|

清潔沙灘活動 |

|

參觀活動(如濕地公園、米埔自然保護區) |

|

共融體驗學習坊 |

|

地區性的公民教育計畫 |

|

社區考察活動 |

| |

| 藝術發展 |

| |

| 藝術發展不但能培養學生對藝術的終身興趣和正面的價值觀和態度,更有助學生建立健康豐盛的人生,是達到全人發展的重要元素。由於藝術發展並無公開考試,學生可以更輕鬆地通過欣賞、創作、演出和反思去學習藝術。藝術發展與音樂及視覺藝術選修科不同,藝術發展着重為所有高中學生提供豐富而具意義的藝術學習經歷,而音樂科和視覺藝術科則旨在幫助個別學生在這兩個藝術領域發展專門能力。 |

| |

例子:建基於現有優勢的藝術計畫 |

| |

| 學校Q的傳統是為所有高中學生提供普通音樂科。為了推行其他學習經歷的藝術發展,該校在每個循環周,為所有高中學生安排音樂科或視覺藝術科的相連課節,以擴闊學生的學習。學校還邀請了不同的藝術團體及藝術家舉辦各類型的活動,例如:樂器大師班、舞蹈表演和電影欣賞講座。學校亦安排學生參觀展覽,以及參與校外的藝術比賽,讓他們發揮潛能。 |

|

|

| |

例子:為學生提供多元藝術的學習機會 |

| |

| 學校R在下午時段為所有高中學生提供各類藝術形式的學習單元,例如:視覺藝術、音樂、舞蹈、戲劇及媒體藝術。為了鞏固所學,學生在學年完結時,會以小組形式合力創作及演示他們的多媒體作品。同時,學校亦鼓勵學生參加與藝術有關的社區活動,例如:在醫院表演音樂或戲劇,以及為長者舉辦籌款展覽會。 |

|

|

| |

| 建議推行的形式: |

| |

|

有組織的藝術學習時段:

推行有組織的藝術學習時段是推行藝術發展的重要模式,例如:可以在每循環周或每周提供音樂、視覺藝術、戲劇及/或舞蹈的課堂,以及舉辦有組織的藝術學習日。 |

|

各類型有關藝術的聯課活動:

為配合有組織的藝術學習時段,學校應安排各類型的聯課活動,讓學生在真實的情境中學習藝術。例如:學生可以參加藝術研討會及音樂會,參加藝術展覽的導賞團,與藝術家一起創作,以及參與社區藝術服務、藝術展覽、演出、比賽和培訓計畫。 |

| |

| 請瀏覽網站http://www.edb.gov.hk/arts/aesthetic,以取得更多藝術發展的資料。 |

| |

| 體育發展 |

| |

| 體育發展讓學生建立自信及發展協作、溝通、創造、批判性思考和審美等共通能力,並且培育學生正面的價值觀和態度,以及體育活動的堅毅精神,為學生的終身學習及全方位學習奠下良好基礎。 |

| |

| 在以下相關的價值觀當中,堅毅精神能透過適當的學習活動在體育發展中凸顯出來。 |

| |

|

| |

| 其他學習經歷的體育發展應與作為選修科目的體育課有所不同,因為後者旨在讓學生在體育課、運動及康樂的情境下,學習與「身體護理」、「自我增值」及「社區關注」有關的事項,並運用生理學、營養學、物理學、社會學、心理學、歷史及管理科學方面的知識。因此,體育選修科與其他學習經歷的體育發展息息相關,但重點卻有不同。 |

| |

| 建議的推行形式: |

| |

|

|

體育課:

體育課是建議推行模式。這些課堂成為體育發展課時分配的主要部分,可以確保學生能夠享受寬廣而均衡的課程,得到多元化的運動經驗。學校只能委派曾受適當的體育教學訓練的教師任教體育課。 |

|

各種與體育發展有關的聯課活動:

全方位學習並不局限於課堂,對學生的學習非常重要。與體育發展有關的聯課活動可補足體育課的學習,豐富學生的學習經歷,增加他們接觸各類體育活動的機會。因此,學校應鼓勵學生,無論在校內和校外,或在課餘時間,都應主動參加各種體育活動的興趣小組或訓練課程、校際運動比賽或體育活動。 |

| |

| 為確保學生在參與體育活動期間的安全,學校應參閱《香港學校體育科安全措施》、《戶外活動指引》或其他教育局出版的安全指引。 |

| |

| 社會服務 |

| |

| 社會服務有助培養學生尊重及關心他人的品格,特別是對弱勢社群。學生通過環保計畫及清潔香港運動等社會服務,可以培養公民責任感。 |

| |

| 高中課程的社會服務,應建基於基礎教育的已有經驗。學校應提供多種不同程度的參與機會,以配合不同的需要及興趣。此外,學校可為學生提供各類社會服務的選擇,以提高他們的興趣。活動類型可以包括校內服務、清潔鄰近公園、在社會服務機構擔當義務工作,以及幫助校內的學生或其他持份者、到幼稚園照顧幼兒和為安老院提供服務。 |

| |

| 社會服務既是工具也是目標,有助實現不同學習宗旨和目標。 |

| |

|

| |

例子﹕V-網故事 |

| |

| 學校T的義工服務要達到兩個目標:其一,服務幼兒及老人;其二,讓所有學生得到寶貴的經驗,從而建立他們的自信心、同情心及領導能力。這些服務並不限於「熱心的學生」,也會讓被標籤為「具破壞力」和「不受控制」的學生參加。管理V-網的社工決定提供不同類型的服務機會,包括從「體驗」活動以至為熱心參與者提供的進階服務計畫。許多學生參加這些計畫後,改變了他們的態度,由「具破壞力」變得愛幫助他人。V-網的負責人也發現一個以往「害羞」的學生在參加V-網後,顯得理智和自信,並成為朋輩間的領袖。 |

|

|

| |

| (詳情請瀏覽http://www.edb.gov.hk/cd/lwl/cs/。) |

| |

| 學習活動的例子: |

| |

| 無論在校內或校外,均可以因應不同目的和情境進行各類型的社區服務,例如: |

| |

|

校內服務,例如:學生會、朋輩導師計畫、學生圖書館管理員; |

|

由制服團體安排的服務機會; |

|

參加本地社區中心舉辦的各類型社區服務活動; |

|

為社區中不同的群體(包括其他學校)舉辦比賽及活動; |

|

邀請目標群體到校舉辦活動(例如﹕農曆新年綜合表演); |

|

為慈善機構賣旗籌款; |

|

由學生組織義賣會; |

|

清潔香港活動; |

|

成為本地小學的導師,幫助小童學習英語或計畫教育專題; |

|

環保及社區美化計畫; |

|

擔任本地圖書館的義工。 |

| |

| 與工作有關的經驗 |

| |

| 與工作有關的經驗可讓學生獲得工作世界的最新知識。這些活動強調誠信、承擔精神、責任感等的工作道德操守,令學生了解他們在未來的工作生涯中所要具備的素質。 |

| |

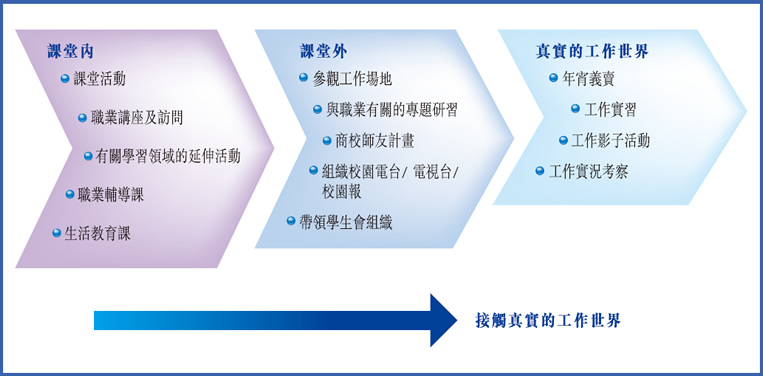

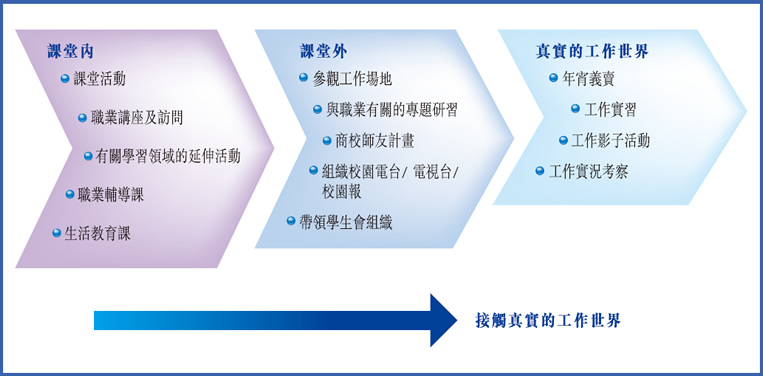

| 我們鼓勵學校建基於現行的就業教育政策,舉辦適當的活動,以達到上述學習目標(請參閱第九冊)。就與工作有關的經驗而言,學校可以選擇各種形式和方法,例如:課堂活動、就業見習或實習、工作影子計畫、職業講座或展覽、參觀有特色的工作場地,以及包含訪問專業人士或專家的專題報告。 |

| |

| 優質的與工作有關的經驗應該包括以下層面,例如: |

|

學生對「工作世界」的認知 — 觀察工作世界或有關的職業範圍的運作; |

|

工作道德操守 — 良好工作態度的觀念(例如:守時、團隊精神、誠信); |

|

與受僱有關的知識— 透過一些例子,例如:可能的入職要求,所選擇行業的晉升機會和就業趨勢,掌握現時就業市場和「就業能力」的概念,以及應具備的「個人特質」,以作為個人規畫事業和發展的考慮; |

|

善用社區或商業夥伴及現有的社會網絡 (例如:校友、家長、學校的辦學團體),特別有助於為學生提供優質的與工作有關的經驗。 |

| |

|

| |

| (詳情請瀏覽http://www.edb.gov.hk/cd/lwl/cre/。) |

| |

教育局商校合作計畫的資料網站:

(http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeid=4738&langno=1) |

| |

| 學習活動的一些例子: |

|

| |

| |

| 5.7 善用社區資源 |

| |

| 學校可以利用多種社區資源強化他們的其他學習經歷課程,而與本地機構建立良好的合作夥伴關係對學校特別有利。 |

| |

| 許多社區團體樂意支持學校活動及其他學習經歷課程,提供財務資助、專業知識,社區設施,以及合適的學習經驗。由於一些組織熱衷於為高中學生提供「職前」服務,因此教師可以在過程中專心推動學生學習。學校應該根據其他學習經歷的整體宗旨及目標,審慎評估這些社區資源的效用,從而選取合適的資源配合學生的學習。 |

| |

例子:香港青年協會的社會服務計畫 |

| |

| 與許多社會服務機構有網絡聯繫的香港青年協會,成功幫助很多學校的小四至中三學生參與社會服務,現計畫推出一個以高中學生為對象的計畫,讓他們藉參與社會服務活動,培養反思能力及積極的公民意識。這計畫致力讓教師成為社區服務的促導者。 |

探究為本的課程

成為善於反思的公民 |

倡議為本的課程

成為積極的公民 |

|

就所面對的社會問題進行有系統的探究 |

|

採取適當的行動檢視及改進現今的社會制度和價值觀 |

|

為高中學生而設,使他們 |

|

為高中學生而設,使他們 |

| |

|

具備一些社會服務經驗; |

|

|

具有公民責任感; |

| |

|

發展可顯現的分析能力及運用批判性思考能力。 |

|

|

具備一定水平的組織能力。 |

|

|

|

| |

| 為了幫助教師獲取社區資源及建立合作夥伴關係,以進行其他學習經歷的課程,現時特別設立一了個其他學習經歷的資料庫,其中包括最新的活動資料、有用的聯繫和網站。 |

|

|

| |

| 為促進學校與社區夥伴的協作文化,網站設有互動功能,鼓勵教師就與夥伴合作的經驗作出回饋,以供其他人參考。 |

| |

| |

反思問題 |

| |

|

你的學校在其他學習經歷的社區夥伴合作方面有良好的實踐方法嗎? |

|

| |

|

你怎樣得到與其他學習經歷有關的社區資源的最新資料? |

|

| |

|

統籌小組如何得知本地的社區情況?小組如何選擇適當的社區資源作為其他學習經歷的合作夥伴? |

|

| |

|

你從這些經驗中學會甚麼?這些學習成果對日後的其他學習經歷課程有甚麼幫助? |

|

|

| |

| |

| 5.8 學生反思是邁向成功的關鍵 |

| |

| 反思可促進學習。學生要從經歷中有效地學習,需要充足的時間和支援: |

| |

|

聯繫以往相關學習經歷,讓學習更有意義(例如:「學會了甚麼?」、「我為甚麼學習這些事物?」); |

|

擴闊他們的知識(例如:「我怎樣才能學到更多這方面的知識?」); |

|

質疑已有的「知識」(例如:「我以前這樣想……;現在我認為……」)和學習途徑(例如:「為甚麼這樣學習?」)。 |

| |

| 以下是促進學生就其他學習經歷進行反思的重要因素: |

| |

|

讓學生在活動前後有充足的反思空間; |

|

設計多樣化的教學方法,以促進學生較深層的思考及培養反思能力(例如:活動前的簡介及活動的綜合解說); |

|

在互相信任、接納和尊重個人感受、觀念和想法的基礎上,建立一個「促進反思」的環境。 |

| |

| 反思可以簡單地理解為讓人對經歷「退一步、想一想」,因此,反思未必一定要以書寫形式進行,事實上,在其他學習經歷的情境中,反思可以透過多種形式表達,例如:寫日記或「網誌」、填寫工作紙、將心中所想錄音、與同儕交談、以簡報形式表達、以小組討論形式進行解說、繪畫、為特定觀眾設計短劇或集體製作宣傳錄像帶。 |

| |

| |

反思問題 |

| |

|

你為學生提供了多少時間和支援,讓他們對其他學習經歷活動進行深入反思? |

|

| |

|

你會如何提升學生的反思能力?目前有甚麼有效的策略?你學校的同工有沒有可以分享這些策略的渠道? |

|

| |

|

你如何使學生的反思更富趣味和創造性,從而讓他們對反思持有正面的態度? |

|

|

| |

| |

| 5.9 評價學生在其他學習經歷中的表現 |

| |

| 學校所設計的其他學習經歷的學生表現「評估」,應有助推動進一步的學習和發展。不同背景的學校採用了一系列的進展性評估模式,包括自我評估、同儕評估和學習歷程檔案評估,使教師及學生更重視過程,並計畫未來參與其他學習經歷的情況。據觀察所得,學校有效地運用非正式的回饋能幫助學生學會學習,並讓他們更投入參與其他學習經歷的活動。因此,我們鼓勵學校在現行的做法上選取適當的「載體」,推動學生進一步學習,以及促進他們的全人發展。畢竟,其他學習經歷的重心是促進學習的評估,而非正式的總結性測試。 |

| |

| 因此,學校應鼓勵每個高中學生製作一份學生學習概覽,以便能追蹤及反映他們在高中教育階段全人發展方面的情況。在適當的情況下,學校可以利用學習概覽來推動學生參與其他學習經歷的活動,並作出反思。詳情載於第五B冊。 |

| |

| |

反思問題 |

| |

|

你的學校有否為所有高中學生安排充足而均衡的其他學習經歷的機會?如有,如何安排?如沒有,為甚麼? |

|

| |

|

在現有的優勢上,你的學校在推行其他學習經歷方面有何短期及中期的目標,以提升全人及均衡的發展? |

|

| |

|

長遠而言,你的學校如何營造提升其他學習經歷質素的文化? |

|

| |

|

你的學校採用哪些策略以培育學生在其他學習經歷及個人發展方面的反思文化? |

|

| |

|

你的學校有否與家長、政府部門、非政府組織等建立合作關係?學校將來計畫怎樣做?又誰會參與? |

|

|

| |

| |

| 附錄一 |

| |

|

|

|

| |

| 附錄二 |

|

| |

| 五個其他學習經歷範疇的一些建議預期成果 |

| |

| 教師在規畫校本其他學習經歷時,可參考以下其他學習經歷各範疇的建議預期成果。 |

| |

| 德育及公民教育 |

| |

| 透過德育及公民教育,我們期望學生: |

|

在成長的不同階段,懂得以正面的價值觀和態度,處理與個人及社會相關的議題; |

|

當面對價值衝突的處境時,能辨識當中蘊涵的道德及公民價值,並依據個人原則及社會規範,作出合理的判斷和採取適當的行動; |

|

成為「有識見」、「明智」及「負責任」的公民,懂得關心他人,對社會和國家建立國民身份認同與承擔精神,並關注世界的議題。 |

| |

| 藝術發展 |

| |

| 預期透過其他學習經歷的藝術發展可以進一步幫助學生: |

| |

|

發展創意、美感及藝術評賞能力; |

|

培養尊重多元價值及不同文化的態度; |

|

培養對藝術的終身興趣。 |

| |

| 體育發展 |

| |

| 透過其他學習經歷的體育發展,學生應該能夠: |

| |

|

培育核心價值觀,例如:堅毅、責任感、承擔精神及尊重他人;; |

|

完善已學會的體育技能,以及從新穎的體育活動中獲得新的技能,並定期積極地參與最少一項與體育有關的聯課活動; |

|

懂得分析身體動作,評估健康體適能計畫的成效; |

|

在學校及社區擔當體育領袖或小教練,培養責任感及領導才能。 |

| |

| 社會服務 |

| |

| 透過其他學習經歷的社會服務,我們期望學生: |

| |

|

能識別在社會服務經驗中遇到的種種社會議題或社會關注的事,並作出反思; |

|

培養正面的態度(例如:尊重及關心他人、社會責任),並建立相關的共通能力(例如:協作能力),為將來參與義工服務作好準備; |

|

培養為社會服務的終身興趣及習慣。 |

| |

| 與工作有關的經驗 |

| |

| 透過其他學習經歷中與工作有關的經驗,我們期望學生: |

| |

|

對「工作世界」有最新的認識; |

|

獲取有關就業能力的知識,鼓勵學生作個人的就業規畫,並思考未來的工作發展; |

|

思考現今的勞動力市場的工作道德操守及僱主的期望。 |

| |

| 其他資料及學與教的資源: |

| |

| 其他學習經歷及學生學習概覽的一般資源: |

|

|

| |

|

其他學習經歷網站(http://www.edb.gov.hk/cd/ole)包括其他學習經歷活動資料庫、其他學習經歷或學生學習概覽的重要資料、實踐示例、概念架構、種籽計畫資料、工具及學生學習概覽例子,而有關不同學校在其他學習經歷的課時安排的資料庫亦已上載。 |

| |

|

網上校管系統的「學生學習概覽」模組已於2008年年初啟用,供學校參考或在有需要時使用,詳情請參閱(http://www.edb.gov.hk/cd/slp)。 |

| |

|

至於家長教育方面,學校可參考「其他學習經歷:全人發展之路」(家長教育資源)光碟(http://www.edb.gov.hk/cd/OLE/ole_dvd/)。 |

| |

|

有關其他學習經歷的文章臚列如下: |

| |

|

其他學習經歷:全人發展的催化劑 |

| |

|

「其他學習經歷」和「學生學習概覽」的八大誤區 |

| |

|

其他學習經歷時間編配的一個自我檢視流程 |

| |

|

「社會服務」在高中課程的角色:燃點服務的生命 |

| |

|

|

| |

有關詳情,請參閱(http://www.edb.gov.hk/cd/ole/ole_articles/)。 |

| |

|

學生活動的安全指引: |

| |

|

學校課外活動指引 |

| |

|

戶外活動指引 |

| |

|

境外遊學活動指引 |

| |

|

學校在郊區舉辦戶外活動應採取的安全措施 and |

| |

|

政府向公眾發出有關季節性流感、禽流感及流感大流行的忠告 |

| |

| 有關詳情,請參閱((http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=3126&langno=2) |

| |

| 其他學習經歷的各個範疇: |

|

德育及公民教育: |

| |

|

德育及公民教育網站(http://www.edb.gov.hk/cd/mce )提供概念架構、課程資料,以及各跨學科專題的學與教資源等 |

| |

|

|

| |

|

服務學習(http://www.edb.gov.hk/cd/mce/servicelearning) |

| |

|

社會服務(http://www.edb.gov.hk/cd/lwl/cs/) |

| |

|

與工作有關的經驗(http://www.edb.gov.hk/cd/lwl/cre/) |

| |

|

香港輔導教師協會和教育局課程發展處共同發展的「尋找生命的色彩:新高中科目選擇及個人抱負的探索」

(http://cd1.edb.hkedcity.net/cd/lwl/ole/ole_articles.asp) |

| |

|

藝術發展 (http://www.edb.gov.hk/arts/aesthetic) |

| |

|

藝術發展網站提供建議的推行模式、學與教活動例子,以及專業發展課程和社區資源等資料 |

| |

|

體育發展 (http://www.edb.gov.hk/cd/pe/). |

| |

| |

| 參考文獻 |

| |

| 李臣之 (2000) 《活動課程的再認識:問題、實質與目標》,深圳:深圳大學師範學院。 |

| |

| 李坤崇 (2001) 《綜合活動學習領域教材教法》,台北:心理版社。 |

| |

| 林勝義 (2001) 《服務學習指導手冊》,台北:行政院青年輔導委員會。 |

| |

| 高彥鳴 (2005) 《與青年人談全人教育》,香港:香港城市大學出版社。 |

| |

| 教育局 (2007) 《「其他學習經歷」 — 指南針》,香港:課程發展處全方位學習及圖書館組。 |

| |

| 鄧淑英、梁裕宏、黃嘉儀、李潔卿 (2008) 《創路達人の從零開始》,香港:突破出版社。 |

| |

| Alt, M. (1997). How effective an education tool is student community service? NASSP Bulletin 81, n. 591, 8 – 17. US: SAGE. |

| |

| Beard, C. and Wilson, J. (2002). The Power of Experiential Learning. London: Kogan Page. |

| |

| Bentley, T. (1998). Learning beyond the classroom: education for a changing world. London: Routledge. |

| |

| Brandell, M. and Hinck, S. (1997). Service learning: connecting citizenship with the classroom. NASSP Bulletin 81, n.591, 49 - 56. US: SAGE. |

| |

| Csikszentmihalyi, M. (1993). The Evolving Self: a Psychology for the Third Millennium. New York: Harpercollins. |

| |

| Cumming, J. and Carbine, B. (1997). Reforming Schools through Workplace Learning. New South Wales: National Schools Network. |

| |

| Department for Education and Employment. (1998). Extending Opportunity: a National Framework for Study Support. London: Department for Education and Employment (DfEE). |

| |

| Eisner, E. (1979). The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School Programs. New Jersey: Merrill Prentice Hall. |

| |

| Foskett & Hemsley-Brown. (2001). Choosing Futures – Young People's Decision - Making in Education, Training and Career Markets. London: Routledge. |

| |

| Hargreaves, D. (1994). The Mosaic of Learning: Schools and Teachers for the Next Century. London: DEMOS. |

| |

| IBO. (2001). Creativity, Action, Service Guide (English). Switzerland: International Baccalaureate Diploma Programme – for candidates graduating in 2003 and thereafter. |

| |

| Leung, Y. W. (2003). Citizenship Education through Service Learning: From Charity to Social Justice. Education Journal (教育學報), Vol. 31, No. 1, Summer 2003. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong. |

| |

| MacBeath, J. et al. (2001). The impact of study support: a study into the effects of participation in out-of-school-hours learning on the academic attainment, attitudes and attendance of secondary school students. UK: Department for Education and Employment (DfEE). |

| |

| Noam, G. (Ed.) (2004). After-school Worlds: Creating a New Social Space for Development and Learning. New Directions for Youth Development. No. 101. San Francisco: Jossey-Bass. |

| |

| Stoll, L., Fink, D. and Earl, L. (2003). It's About Learning (And It's About Time): What's in it for Schools? London: Routledge. |

| |

| Watkins, C. (2003). Learning: a sense-makers guide. London: Association of Teachers and Lecturers (ATL). |

| |

|