其他學習經歷是高中課程三個組成部分之一,可補足核心科目和選修科目(包括應用學習課程及其他語言),以促進學生的全人發展,這些經歷包括:德育及公民教育、社會服務、與工作有關的經驗、藝術發展和體育發展。

學習領域是以主要知識範疇的基本概念組織學校課程的方法,目的是為學生提供一個全面、均衡及連貫的課程,並獲得各種基要的學習經歷。本港學校課程劃分為八個學習領域,即中國語文教育,英國語文教育,數學教育,個人、社會及人文教育,科學教育,科技教育,藝術教育和體育。

價值觀是構築態度和信念的基礎,而態度和信念則會影響人的行為及生活方式;價值觀是行為和判斷的準則,以及學生應發展的素質,例如:人權與責任、承擔精神、誠信及國民身份認同。態度與價值觀是息息相關的,影響人的學習動機和認知能力,以及對事件和處境的反應。由於二者在學生的學習過程中有舉足輕重的影響,因此,價值觀和態度的培養成為學校課程的主要元素。

學與教的「共同建構」取向與「直接傳授」及「建構」取向不同,「共同建構」強調課堂內的教師和學生是一個學習社群,各成員共同參與,從而創造知識,並建立判斷該知識的準則。

學習社群是指一群有共同價值觀與目標的成員緊密合作,積極參與、協作及反思,從而產生新知識,並創建新的學習方法。在學校的情境,學習社群除了學生與教師之外,往往更涉及學生家長及其他社群。

| 第三冊 |

有效的學與教 — 在不斷轉變的知識世界中學習 |

|

| |

| 本冊子是《高中課程指引》十二本小冊子系列的其中一冊,內容如下: |

| |

目錄 |

| 3.1 |

本冊子的目的 |

| 3.2 |

從課程到教學法 — 高中課程學與教的重大挑戰 |

| 3.3 |

多元化的教學取向 — 配合不同的學習目標/重點/預期成果 |

| 3.4 |

有效的學與教策略 |

| 3.5 |

優質課堂 — 主要特點 |

| 3.6 |

跨課程的價值教育 |

| 參考文獻 |

|

| |

| 3.1 本冊子的目的 |

| |

|

重申《基礎教育課程指引 — 各盡所能•發揮所長》(課程發展議會,2002)所建議的有效學與教重點 |

|

在高中教育階段擴展有效的學與教意義 |

|

以可取的做法和例子闡述重要概念 |

| |

| |

| 3.2 從課程到教學法 — 高中課程學與教的重大挑戰 |

| |

| 教師的重大挑戰是要將有關內容知識、共通能力和價值觀等課程目標,融入日常的課堂學習,使學生能在不熟悉的新情境下有效地應用所學。這意味着教師必須以其專業能力,在設計學與教策略時,能讓學生廣泛而有效地應用學習經驗,特別是促進深層理解、探究和以問題為本的學習方式,好讓他們投入校內和校外的協作式學習。 |

| |

| 在課堂實踐新學制改革的基本理念,教師必須: |

| |

|

針對不同的學習目的、個別學生的需要和學習環境,採取多元化的教學策略; |

|

運用新或舊的教學法,讓學生積極投入學習,協助他們發展思考能力和解決問題的能力,以及促進他們終身學習能力的發展; |

|

實施配合課程轉變的評估,並肯定學生多方面的成就和能力。

|

| |

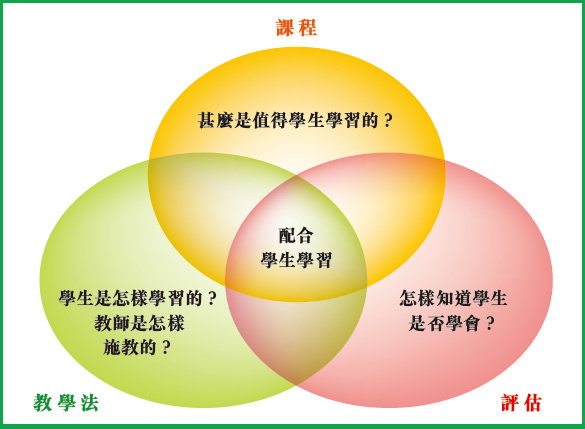

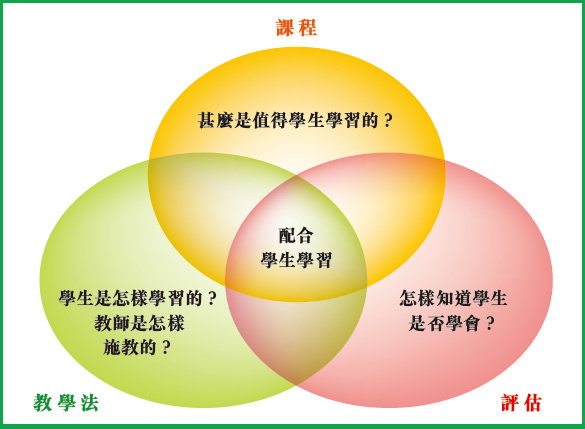

| 值得重申的是,課程、評估和教學法這三個與學生學習有關的主要元素,必須環環緊扣、互相配合(見圖表3.1)。教師有時會過分重視課程和評估,而忽略了教學法在推行新學科課程的重要性。此外,透過有效的課堂教學法體現課程目標也是非常重要的。參考下文第3.3節有關現時對學與教的一些觀點,有助認清所需的教學法。 |

| |

圖表3.1 環環相扣的課程、教學法和評估 |

|

| |

| |

| 3.3 多元化的教學取向 — 配合不同的學習目標/重點/預期成果 |

| |

| 選擇合適的教學策略,最重要的原則是「切合目的」。世上並無一種教學取向可以滿足所有要求。事實上,教師需要採取多元化的學與教策略,以配合不同的學習內容、目的和重點。 |

| |

| 根據下列三種對學與教的觀點,學與教策略可分為三類: |

| |

| 教學是「直接傳授」;學習是「成果」 |

| |

| 這個觀點認為學習是教師直接向學生傳授知識,而產生一系列的學習活動。從學生的角度來看,這些活動包括接收、聽講,以及閱讀和記誦教科書或參考書籍。基於下列原因,教師不能摒棄直接傳授的教學方式: |

| |

|

這個方式適用於教授明確的程序和事實的教學重點。 |

|

教師經常會採用這種方式,以傳達一些學生還未有足夠背景知識的概念。 |

|

其他學習策略如探究式學習,並不適用於傳達資訊,尤其是在學生沒有足夠的背景知識的情況下。 |

| |

|

| |

| 教學是「探究」;學習是「過程」 |

| |

| 這種觀點包括多項策略,經常應用於較複雜的認知過程,並需要學生主動建構意義,着重他們的理解能力和概念的發展。學生互相提問,以顯示他們對所學的理解。 |

| |

| 探究式學習可以是整班的互動教學,或是兩名學生之間、或是分組的互動學習,亦可以包括: |

| |

|

調動已有的知識和經驗; |

|

設置寬廣、有意義的情境課題; |

|

資源為本的學習技巧(例如:選取合適的學習資料); |

|

議題為本或問題為本的學習策略; |

|

分組進行議題探究; |

|

採用「開放式」問題; |

|

給予適當的「等候時間」,讓學生討論和反思; |

|

鼓勵闡釋或詳細說明答案; |

|

優質的解說。 |

| |

| 要提高學生在課堂學習的質素,關鍵在於能找出學生所想和識別他們的需要。以下列舉一些具體可行的策略,教師可鼓勵學生兩人一組、分組或全班進行有質素的討論。 |

| |

|

在提問後,預留較長的「等候時間」,讓學生回答問題 |

|

不要即時糾正學生的錯誤答案,可以向全班再次提問,引導出一個較佳的答案,或探究學生答「錯」的原因 |

|

有時可將「舉手回答問題」的規則,改為「舉手發問」 |

|

鼓勵學生在課堂上經常「思考、合作和分享」,即讓學生獨立思考,然後兩人一組分享意見。兩人小組其後可以與另一個兩人小組組成較大的組別,然後再重複上述的過程 |

|

利用海報和小冊子推廣良好的實踐方法,促進師生的課堂互動 |

|

較着重對話,減少書寫 |

| |

| 學與教是「共同建構」 |

| |

| 這個觀點強調在「社群」中建構知識,仿如專業領域的研究社群及成人學習。透過教師與學生的互動共同建構知識,而教師和學生同樣是學習者。 |

| |

| 課堂上成員之間及課堂以外的其他知識來源,建立各種不同的聯繫。教師在課堂上不再是權威,與學生處於「平等地位」,共同為建構知識作出貢獻。. |

| |

| 運用適當的「鷹架」或工具,可以促進學生的學習,例如: |

| |

|

運用電子工具建立「知識論壇」,為學生、教師與校外專家就一個有興趣的課題,提供一個學習平台; |

|

運用其他「鷹架」協助共同建構知識,包括與同儕進行辯論的排練,並編訂自我評估清單。 |

| |

|

| |

| 一群教師決定採用一些具體策略,在高中多個學科(例如:通識教育科、人文教育)建立學習社群,並指出必須加強以下三方面: |

|

建立社群及組員的歸屬感 |

|

更多的團隊協作及溝通網絡,以促進學習 |

|

教師和學生共同承擔學習的責任 |

| |

|

| 為培養社群及組員的歸屬感,教師採取下列原則以規畫正常的課堂學習: |

|

教師和學生主動參與、共同學習 |

|

學習活動中互相聯繫(即教師和學生) |

|

協作(即共同建構新知識) |

|

多樣化(即彼此對話交流,並視對方為諍友) |

| |

|

| 教師認為主要工作是讓學生明白自己是學習社群的一份子,須共同承擔建構知識的責任,並視組員為學習夥伴。這種學習經歷有助高中學生了解知識是如何從廣大的社群中(例如:大學、專業人士之間)建構。這個取向適用於所有科目,特別是通識教育科、人文學科和科學科的部分課題。 |

|

|

| |

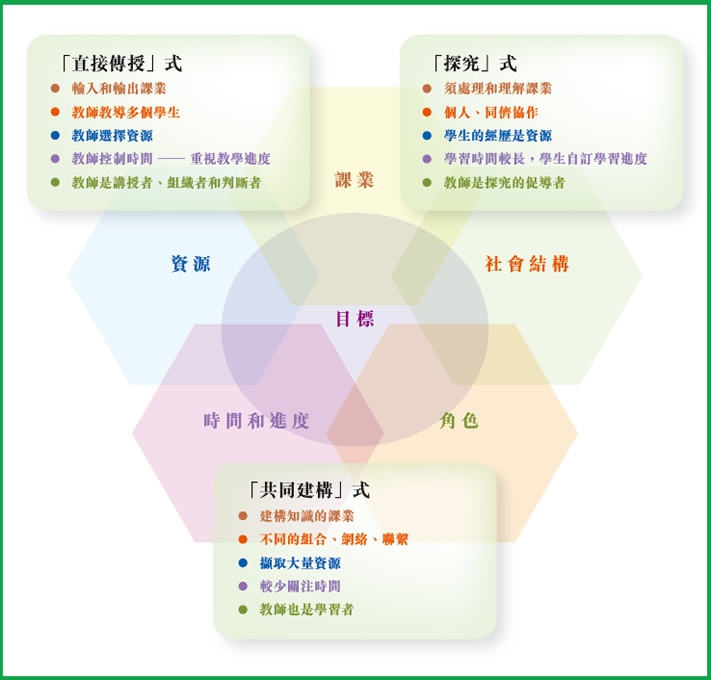

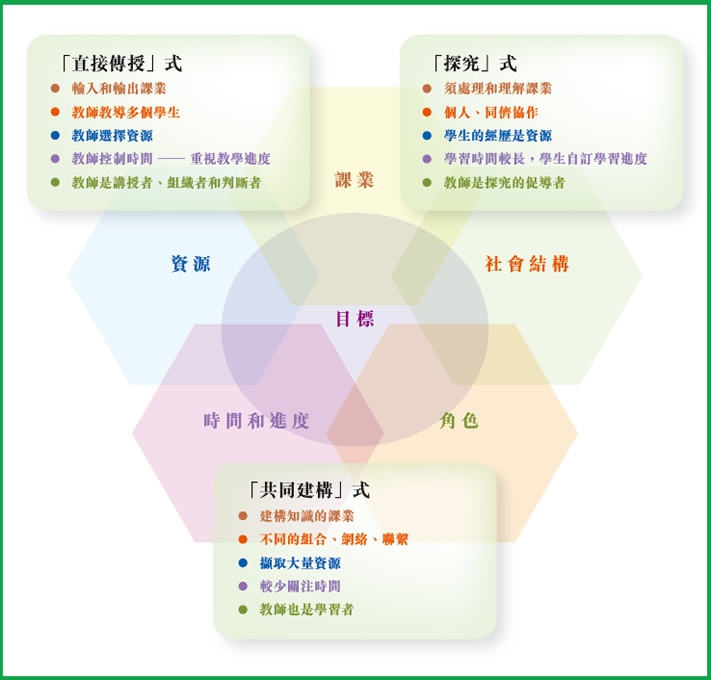

| 屈金斯(Watkins) (2005)從課堂活動系統:課業、社會結構、教學資源、角色、時間及進度,概括了上述三種學與教觀點的取向有何不同。 |

| |

圖表3.2 橫跨三種學與教主要觀點的課堂活動系統 |

|

| |

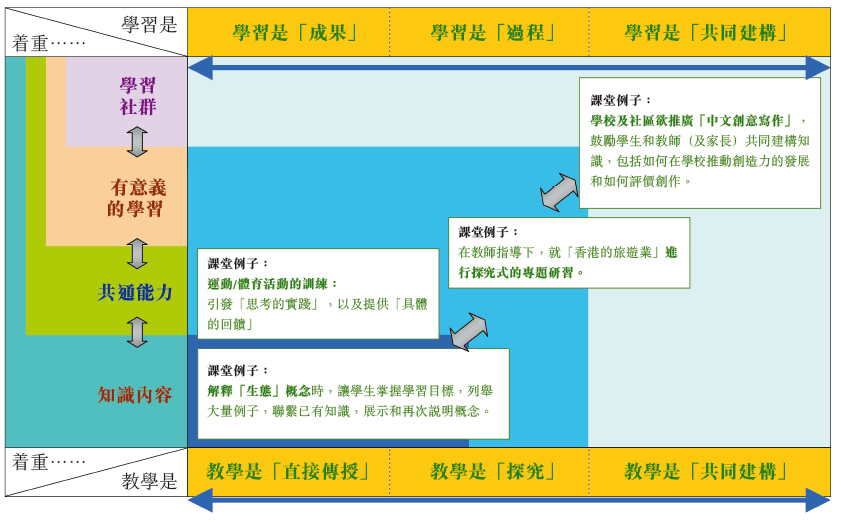

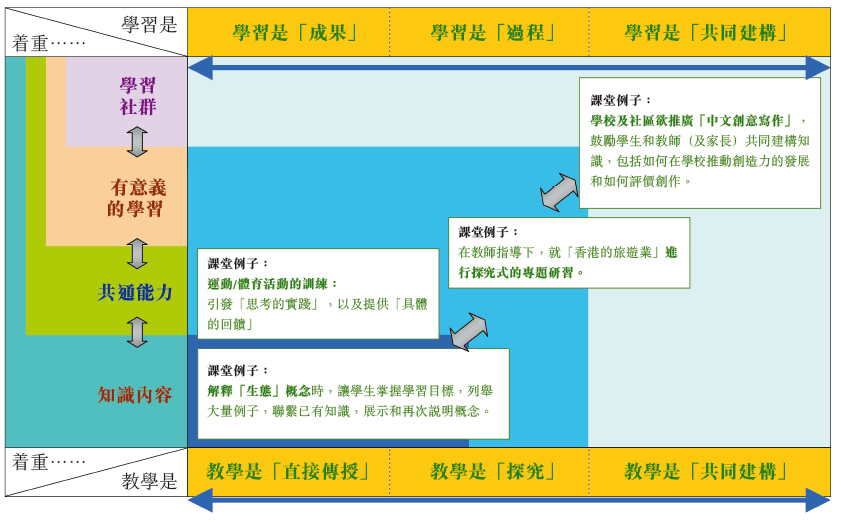

| 圖表3.3概述高中課程可採用的學與教取向。橫向部分顯示不同的教學觀點和取向,以配合不同的教學目的;垂直軸標示一系列的學習重點和目的(即由以內容為中心至以學習社群為中心),由教師在日常教學中建立,並與橫向軸的某些教學觀點互相呼應。下圖並結合一些課堂例子加以說明。 |

| |

圖表3.3 學與教策略和取向 |

|

|

| 教師可檢視現時採用的做法,透過專業發展以補不足,並建立多元化的教學法(請參閱以下例子)。 |

| |

例子:拓展多元化的教學法,發展專業優勢 |

| |

| 教師A任教科學科已十二年。她廣泛採用直接傳授式作為主要教學策略,以教授大量的科學概念。她偶爾亦會採用「探究式」,協助學生探討高中課程的科學課題。為了提升她現時的教學法,她決定嘗試採用「共同建構式」去處理「核能對社會的影響」這類課題。她首先以校內的科學學會為對象,然後讓成績最好的一群學生建立網上知識論壇。教師A重新組織高中的課程,並適當引入「共同建構式」的活動,例如﹕辯論、討論平台、專題報告,以培養「學習社群」的文化。 |

|

|

| |

| |

反思問題 |

| |

|

你的學生通常是怎樣學習的?他們運用得最自如的是哪些策略?不同學生的學習強項是甚麼? |

|

| |

|

為達成學科課程的短期目標,你會怎樣運用自己的教學專長,以配合學生的學習強項?哪些做法需要調整? |

|

| |

|

你認為自己的教學法有甚麼需要補足?你認為需進一步學習哪一種教學取向? |

|

|

| |

| |

| 3.4 有效的學與教策略 |

| |

| 專業教師不單具備豐富的教學法知識,同時亦能因應課堂學習的多樣化而靈活運用其知識,以及個人經驗累積而來的有效策略和教學技巧。 |

| |

學與教策略的一些例子: |

| |

| (a)「優質」的直接講解的例子 |

| 學校A舉行一系列有關教學法的校本專業發展後,各科主任便一起訂定若干「自我檢查」的項目,協助經驗尚淺的教師或「新教師」改善他們向學生講解「事物」的教學方法。他們總結如下: |

1. |

優質講解能提供清晰的資料(選用適當的展示工具); |

2. |

優質講解能提供事情或概念的背景和情境; |

3. |

優質講解不單包括使用「甚麼」資料,也包括「如何」(例如:「如何應用有關技巧或概念?」),以及「何時」運用資料(例如:「何時可運用有關概念或事實?」); |

4. |

優質講解包括監察學生是否逐步理解,並為他們釋疑解惑。 |

| |

| (b)「多角度思考」的例子 |

| 為了在德育及公民教育課中培養學生深層的多角度思考能力, |

1. |

教師B向學生講述現實生活一件具爭議的事情,並要求學生寫下個人對事件的看法。 |

2. |

學生分組進行角色扮演,代入其中人物(X、Y、Z)或團體(如政府、壓力團體……),分組討論事件背後的道德問題。 |

3. |

學生其後互換所扮演的人物或團體角色,並鼓勵各組向全班匯報。 |

4. |

活動結束,要求學生從不同角度反思,並指出個人觀點是否有所改變。 |

| |

|

| (c)「體驗學習」或情境學習的例子 |

| 這策略結合有組織的介紹及匯報,可以在高中課程的許多情境中採用,例如: |

1. |

學生透過出版學生或家長通訊,學習寫作技巧。 |

2. |

學生透過研究身邊的事物學習統計學,例如:有關學校運動隊的統計數字。 |

3. |

鼓勵修讀商業課程的學生經營虛擬或小規模業務,並由業內人士擔任導師及提供支援。 |

| |

| (d)「拼圖式」團隊合作策略的例子 |

| 教師C不直接解釋一個包括四個子題(X、Y、Z及W)的課題,而選擇以「拼圖式」的團隊合作技巧,讓學生以生動的方式學習有關的概念。 |

1. |

讓學生分成五人一組,把某個課題分成若干子題。每個學生負責教導同組其他學生一個子題。 |

2. |

所有負責X子題的學生離開本身所屬小組,與其他負責相同子題的學生組成一大組,以便從另一組學生、教師及其他資源中學習X子題。Y、Z及W子題亦作同樣的安排。 |

3. |

所有學生返回所屬的小組,互相教導本身負責的子題。 |

4. |

經測試後,每個學生會根據所屬小組的平均表現而獲得評分。這活動促使每個學生全力以赴,並對團隊負責。 |

|

|

| |

| 值得重申的是要達成學習宗旨的有效方法並非只有一種,傳統的學與教策略(例如:說教式教學)是有其價值的(請參閱第七冊)。 |

| |

| 在學與教過程中,教師可因應所採用的各種策略而擔當不同的角色,包括知識傳授者、資訊提供者、促導者、輔導者及共同學習者。 |

| |

教師的角色 |

行動(例子) |

| 知識傳授者 |

講課、提供資訊 |

| 促導者 |

與學生討論,並在過程中指導學生 |

| 資訊提供者 |

為學生提供資訊的來源,讓他們有機會接觸課堂以外的豐富資源,並建立學習網絡 |

| 輔導者 |

就學生的研習方法和出路提供意見 |

| 評估者 |

讓學生知道自己的強弱項、學習進展,以及如何改進 |

| 領導者 |

主導和激發學生的學習 |

| 共同學習者 |

與學生一同學習 |

|

| |

| 根據研究顯示,有幾個顯著的學校實踐方法能營造良好的學會學習文化,而這種積極的文化一般結合不同的實踐方法,在以下三個層面體現: |

| |

| 課堂層面: |

|

使學習更明確 |

|

提高學生的自主學習 |

| |

| 教師專業學習層面: |

|

與同事進行共同探究及評鑒 |

|

透過與他人互相學習、支援及交流,建立社會資本 |

|

透過反思、自我評估、實驗及反饋,進行具批判性及能積極回應的學習 |

|

重視教師的專業學習及學生的學習 |

| |

| 學校管理制度: |

|

讓教職員參與決策,並運用他們的專業知識以規畫和評鑑學校的政策 |

|

與資深教師充分溝通,為學生學習訂定明確的方向和優先次序 |

|

支持專業發展,提供正式及非正式的培訓機會 |

|

專業審查,並建立校內及聯校的支援網絡 |

| |

| |

| 3.5 優質課堂 — 主要特點 |

| |

| 下文集中說明構成優質課堂的因素,特別是概述與高中教育相關的幾個方面: |

|

|

課堂的優質互動 |

|

課堂是學習社群 |

|

優質課堂的其他特點,例如:有效運用資訊科技及照顧學習差異。 |

| |

| 優質課堂互動 |

| |

| 無論哪一種學與教方式都不能缺少課堂「討論」或師生之間的互動,尤其是促進學習的對話,這種有組織的互動,能促進意見、理解和觀點的交流,學生能透過互動過程建構意義。 |

| |

| 為協助學生解決學習的困難,教師可以: |

|

把艱深的課題分拆成學生能應付的課業; |

|

給予明確的方向及指出有效的方法; |

|

運用開放式和引導式的問題,並給予回饋。 |

| |

|

| 當學生的能力不斷提高,教師的支援便可逐步減少。學生需要從有組織的討論中,透過與其他學習者和教師的互動建構知識,而並非經常訴諸教師的權威。 |

| |

|

| |

| 備註: |

|

優質課堂互動的特點是教師能提供具體的回饋。近期的研究文獻指出,教師的回饋對改善學習成果影響最大。 |

|

提供具體的回饋即指教師引導學生思考,讓他們自行改正錯誤,而非由教師直接糾正他們的錯誤。例如:「告訴我你如何得出這個答案」,而非「不對,正確的答案是……」。 |

|

教師可利用回饋以: |

| |

|

闡明目標; |

| |

|

提供適當的建議; |

| |

|

指示方向及目的; |

| |

|

推動進一步的學習; |

| |

|

展開新的對話或訓練思考; |

| |

|

提供改進的建議。 |

|

教師應避免以下的回饋和評語: |

| |

|

着重分數; |

| |

|

經常強調個人(例如:「做得好,好學生」),而沒有評論某人的努力和表現。 |

| |

| |

反思問題 |

| |

|

就你曾採用過的回饋形式,你認為哪一種最奏效?為甚麼? |

|

| |

|

你的學校會何時及如何採用上述的教學形式?需要克服甚麼限制? |

|

|

|

| |

| 課堂是學習社群 |

| |

| 師生在課堂上共同學習可稱為「學習社群」。在學習社群中,各人對建構知識都起着不同程度的作用。 |

| |

| 在課堂建立學習社群,可從下列三個主要方面發展: |

|

建立社群意識(例如:積極參與、歸屬感、協作和對話) |

|

培養對學習的承擔(即對學習日程達成共識) |

|

分擔建構知識的責任 |

| |

| 成功的關鍵在於師生對身為社群一份子的歸屬感,以及這個身份如何與更廣泛的社群聯繫。以語文科為例,最重要的是讓學生視自己為操該種語言的人,並在實際生活中與操該種語言的社群建立聯繫。 |

| |

| 教師應善用在課堂建立協作文化的現有優勢。根據研究顯示,本地課堂受亞洲文化影響,深受社會重視,而學生亦喜愛協作的學習環境。 |

| |

| |

反思問題 |

| |

|

你會採用甚麼策略,以便在任教的科目建立學習社群? |

|

| |

|

有甚麼工具或資源可加以利用,幫助學生更有效地進行協作學習? |

|

|

| |

| 「優質課堂」的其他主要特點 |

| |

| 鼓勵有效運用資訊科技的課堂 |

| |

| 日新月異的資訊科技為學習者提供了一個良好的學習環境。課堂上可透過生動的電子演示,以及電腦的虛擬和模仿,提高學生的學習效果。互聯網的擴展亦塑造了許多有意義的學習活動,包括搜尋、理解、篩選、組織、綜合、評價、反思及溝通。 |

| |

| 教師應善用資訊科技以提升教學效果。互聯網是促進師生互動及建立學習社群的有效工具。電郵、網上即時通訊、網上日誌等,都是青少年常用作溝通和建立網絡的工具,教師應善用這些資訊科技,在校內甚至更廣泛的世界建立學習社群。不過,科技本身不會構成學習,但學生可以透過運用科技獲取資訊,與人分享和應用所學。 |

| |

| 照顧學習差異的課堂 |

| |

| 每個學生都各具獨特性,在課堂上學生的學習能力、學習風格、特別需要,以及興趣或動機等均各有不同。 |

| |

| 教師對能力稍遜的學生應有合理的期望,可以透過有效的策略,如活動為主的學習及多元感官學習1等,讓能力稍遜的學生投入學習。教師有時需要調整課程的規畫,以照顧能力稍遜的學生,讓他們的自信心得以建立,而非受到損害。 |

| |

| 能力較高的學生可透過延伸活動、獨立課業及追求個人興趣,發揮他們的學習才能。訂定不同挑戰程度的學習重點,以及按能力分組的活動,有助區分課業的難易程度,並讓不同能力的學生一起進行課堂學習和同儕學習(詳情請參閱第七冊)。 |

| |

| 教師應了解如只靠外在的獎勵(例如:分數、獎品),以激發學生投入學習課業,一旦獎勵制度停止,學生的表現可能無法持續。然而,學生若是受個人的濃厚興趣推動學習,長遠而言,他們的表現會更佳和更富創意。 |

| |

| 1透過刺激不同感官以學習(例如﹕聽覺、視覺及觸覺),將所有感官整合,有助學生(特別是能力稍遜的學生)組織及牢記所學習的事物。 |

| |

| 促進理解的課堂 |

| |

| 有效的課堂實踐着重讓學生深入了解,而不只是背誦和牢記資料。對於必須牢記的課題,教師要知道牢記並不是要求學生不求甚解地「死記硬背」。我們往往發現(特別是在亞洲文化背景)適當的記誦是促進理解的基礎,反之亦然。 |

| |

| 安排適當的課業才是挑戰所在,讓學生學以致用,例如:解釋事物、解決問題、立論、構思成果,既能顯示他們目前所理解的,也讓他們從課業中汲取經驗,作進一步的學習。 |

| |

|

| |

| |

| 3.6 跨課程的價值教育 |

| |

| 培養學生的價值觀應重於建構知識和發展能力。在學與教的過程中,不要將價值觀強加於學生身上,可透過互動及促進反思的學習活動,引導學生﹕ |

| |

|

認清論點和判斷背後的價值觀; |

|

分辨個人及社會問題蘊藏的價值觀; |

|

洞悉個人行動所反映的價值觀和態度; |

|

有理據的價值判斷,培養正面的價值觀。 |

| 以上都是值得讚賞和社會認同的行為的典型例子。 |

| |

| 透過學習領域培養價值觀 |

| |

| 不同學習領域是培養價值觀的重要載體,就以部分科目為例,例如:語文科、人文學科和通識教育科都有許多受主觀價值影響的議題,可藉此培養學生的價值觀。情境知識是透過真實的生活情境學習,輔以有組織的學習經歷(例如:就備受爭議的課題進行角色扮演、討論和辯論),從而鼓勵學生聆聽及容納不同的觀點,去除偏見,重新訂定選擇的優先次序,以協助他們建立個人的價值觀及信念。 |

| |

| 透過校風培養價值觀 |

| |

| 整個學校的學習環境,不論校內及校外,均對學生的價值觀產生潛移默化的影響。身教重於言教,培養學生正面的價值觀,例如:關心、尊重他人,實有賴良好的校風,以及教師、學生的良好榜樣和實踐經驗。 |

| |

| 透過其他學習經歷培養價值觀 |

| |

| 學校應為學生提供足夠的其他學習經歷(例如:社會服務、與工作有關的經驗),以培養正面的價值觀和態度。這些體驗性的學習(有時稱為「從實踐中學習」)對學生的持續個人發展極為重要(詳情請參閱第五A冊)。 |

| |

| |

反思問題 |

| |

|

為使在學與教方面學得更多,你的學校來年在個人、部門、組別或全校方面訂立了哪些目標? |

|

| |

|

在照顧學習差異、資優及能力稍遜的學生的需要、運用資訊科技和其他學習經歷等方面,你的學校採用了甚麼政策?又如何就有關政策與教師和學生溝通? |

|

| |

|

你的學校對跨課程的價值教育有何整體策略?你的學校如何透過科主任及各學習領域進一步加強價值教育?對學科教師與德育及公民教育教師來說,除了直接傳授外,還有甚麼策略能有效地推動價值教育? |

|

|

| |

| |

| 參考文獻 |

| |

| Alexander, R. J. (2006). Education as dialogue: moral and pedagogical choices for a runaway world. Hong Kong: The Hong Kong Institute of Education in conjunction with Dialogos UK Ltd. |

| |

| Assessment Reform Group. (1999). Assessment for Learning: Beyond the Black Box. Cambridge: University of Cambridge Faculty of Education. |

| |

| Assessment Reform Group. (2002). Assessment for Learning: 10 Principles. Cambridge: University of Cambridge Faculty of Education. |

| |

| Black, P. and Wiliam, D. (1998). Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment. London: Kings College London School of Education. |

| |

| Black, P. et al. (2003). Assessment for Learning: Putting it into Practice. Maidenhead: Open University Press. |

| |

| Bransford, J. et al. (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience and School. Washington D.C.: National Research Council. |

| |

| Entwistle, N. (1988). Styles of Learning and Teaching: An Integrated Outline of Educational Psychology for Students, Teachers and Lecturers. London: David Fulton Publishers. |

| |

| James, M. et al. (2007). Improving Learning How to Learn: Classrooms, Schools and Networks. London: Routledge. |

| |

| Moseley, D. et al. (2003). Thinking Skill Frameworks for Post 16 Learners - An Evaluation Report to Learning Skills Development Council. U.K.: University of Newcastle Upon Tyne. |

| |

| Riding, R. & Rayner, S. (1998). Cognitive Styles and Learning Strategies: Understanding Style Differences in Learning and Behaviour. London: David Fulton. |

| |

| Swaffield, S. (2008). Unlocking Assessment. London: David Fulton. |

| |

| Watkins, C. (2003). Learning: a sense-makers guide. London: Association of Teachers and Lecturers (ATL). |

| |

| Watkins, C. (2005). Classrooms as Learning Communities: What’s in it for Schools? New York: Routledge. |

| |

| Watkins, D. & Biggs, J. (2001). Teaching Chinese Learners: Psychological and Pedagogical Perspectives. Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong. |

| |

| Wood, D. (1998). How Children Think and Learn. Oxford: Blackwells. |

| |

|