通過教師學習社群共同開拓教授非華語學生的有效策略

背景

隨著社會發展和新興科技的湧現,教育生態無可避免地在逐步轉型。教學團隊除了要掌握專業知識和教學策略,也必須具備擁抱轉變的意識和應對轉變的能力,與時並進。教師學習社群提供同儕學習、協作的機會,是促進教師專業發展,推動教師在教學上持續創新、追求卓越的有效途徑。

年級

中四、中五

學年

2023/24

策略

-

以學習社群的「研習-實踐-觀摩-共享」模式促進教師專業發展

黃政傑(2021)歸納教師專業學習社群的特點,是以教師的專業任務為核心組成團隊,以學生的學習效能和成果為焦點;教師共同且持續地探究共同關注的課程、學與教和其他教育環境問題,形塑學習文化、共同願景,通過反思對話、合作學習、分享經驗及共同解決問題,提升教學知識和實踐能力,進而提升學生的學習表現。譚彩鳳(2011)從香港個案研究中發現,發展教師學習社群需要課程領導、推動教師改革課程的意願、訂立溝通機制和改變學校文化;外間的力量,諸如教育部門的意見和支援也能助一臂之力。學校之間建立學習網絡,例如通過觀摩活動,讓教師到具成功經驗的學校去學習,或邀請有效能的課程領導帶領及指導其他社群教師,配合校本課程發展的理念,以落實優化課程的理想。

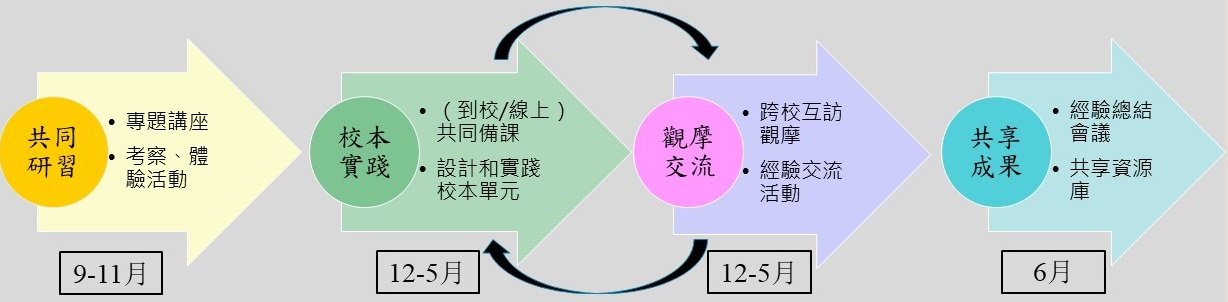

本組參考專業學習社群的理念,以一年為期,結合「研習-實踐-觀摩-共享」四個元素,為來自不同學校的教師創設交流平台,讓他們共同研習、探索、實踐和分享課程發展成果,匯聚專業知識和教學實踐經驗,培育課程領導,落實中國語文教育的課程倡議,促進學校課程的自我完善。學習社群的全年運作模式和活動內容見下圖。

圖一:「支援非華語學生學習中文」中學教師學習社群的全年運作模式

-

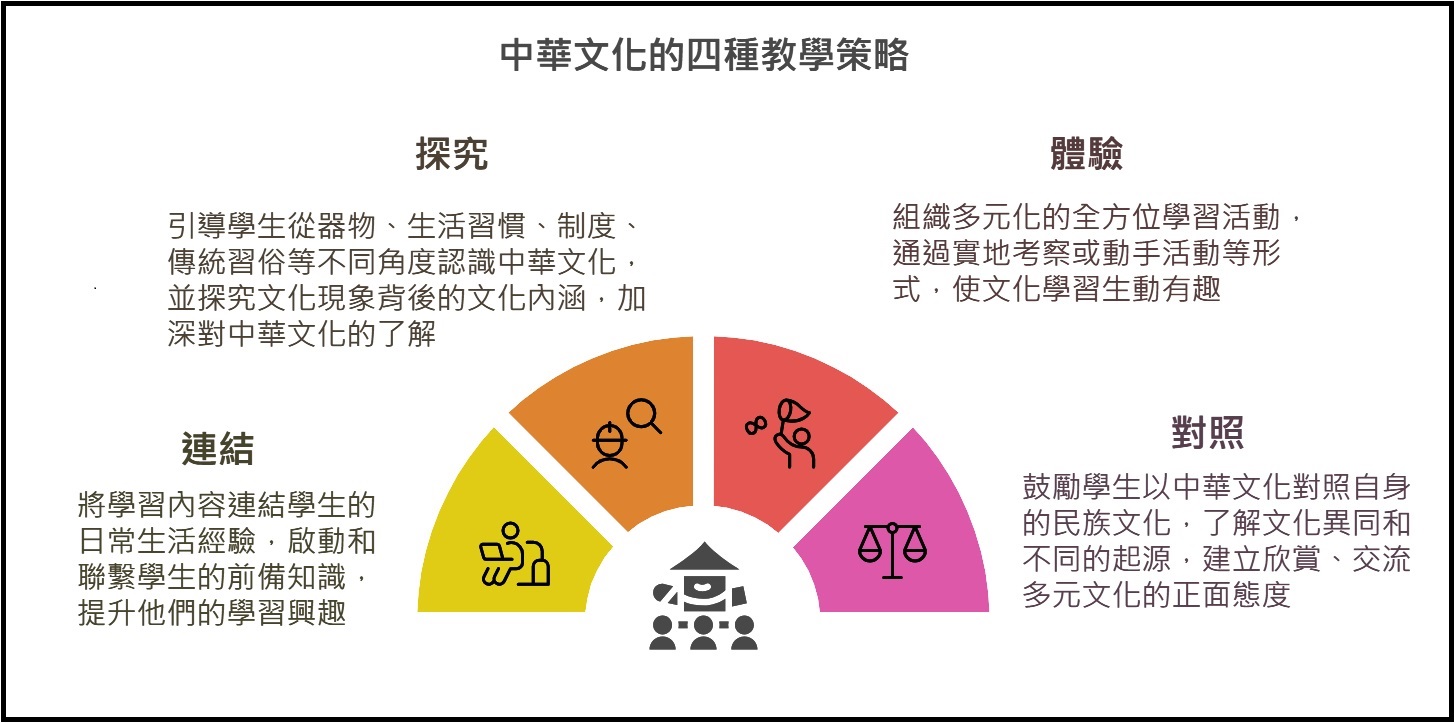

以社群共同研習所得的「連結-探究-體驗-對照」策略開拓教授中華文化的策略

通過研習、交流,「支援非華語學生學習中文」中學教師學習社群的教師和支援人員共同歸納了四種教授非華語學生中華文化的有效策略,並各自在校本環境中實踐。教師運用連結、探究、體驗、對照四種策略設計課堂教學與全方位學習活動,讓非華語學生加深認識中華文化,並能理解文化現象背後的文化內涵,學習欣賞不同文化的優點,促進共融。四種教學策略的理念見下圖。

圖二:中華文化的四種教學策略

(1) 連結

「連結」是指從日常生活中學習中華文化,啟動和聯繫學生的前備知識和生活經驗,提升他們的學習興趣。例如讓學生品嚐中國食物,了解中國不同地區的飲食習慣、食物背後的文化意義或相關的歷史故事;比較古今衣服的特色,認識衣服與時代背景和生活習慣的關係;或參與包餃子、提燈籠或賞月等活動,認識中國傳統節日的來源和演變。

(2) 探究

「探究」是指要分析文化現象,探究文化現象形成的歷史背景和演變過程,理解現象在特定時間和地區的意義。例如引導學生分析中國新年慶祝活動的歷史,揭示背後對家庭團聚和祈求新年順利的文化意涵;分析「龍」在中國文化中有關權力和繁榮的象徵意義;或比較東西方的婚禮儀式,揭示不同文化對愛情、家庭和承諾的價值觀。

(3) 體驗

「體驗」是指組織多元化的全方位學習活動,激發學生的好奇心;讓學生通過親身體驗,能更直觀地認識、感受文化的深度和細節,並增加情感的聯繫。例如舉辦傳統工藝工作坊,讓學生參與剪紙、陶藝或風箏等手工製作,親身學習中國傳統工藝的技巧和了解中國的審美觀;舉辦中國傳統節日的體驗日,如春節的舞獅活動、端午節的包粽子比賽或中秋節的猜燈謎等;或設計模擬歷史場景的角色扮演活動,如「絲綢之路商隊」或「科舉考試」等,讓學生通過體驗和模仿,更明白古代中國的社會生活狀況和文化內涵。(4) 對照

「對照」是指通過跨文化的對話、比對和反思,加深理解不同文化的特徵、價值觀和生活方式,幫助學生以更多元的視角理解不同的文化,減少誤解和偏見。例如可鼓勵學生聆聽中國人的故事、參與中國傳統活動,以比對與自己本族文化的異同;或舉行「文化沙龍」,邀請不同文化背景的學生分享自己本族的傳統生活習慣、飲食、科技發展、歷史英雄故事等,讓學生增進對不同文化的認識和理解,培養開放、接納和互相欣賞的胸襟和態度。

實踐

以下按學習社群的全年運作模式,展示嘉諾撒培德書院和孔聖堂禮仁書院兩所學校參與學習社群的過程和發展成果。

- 共同研習

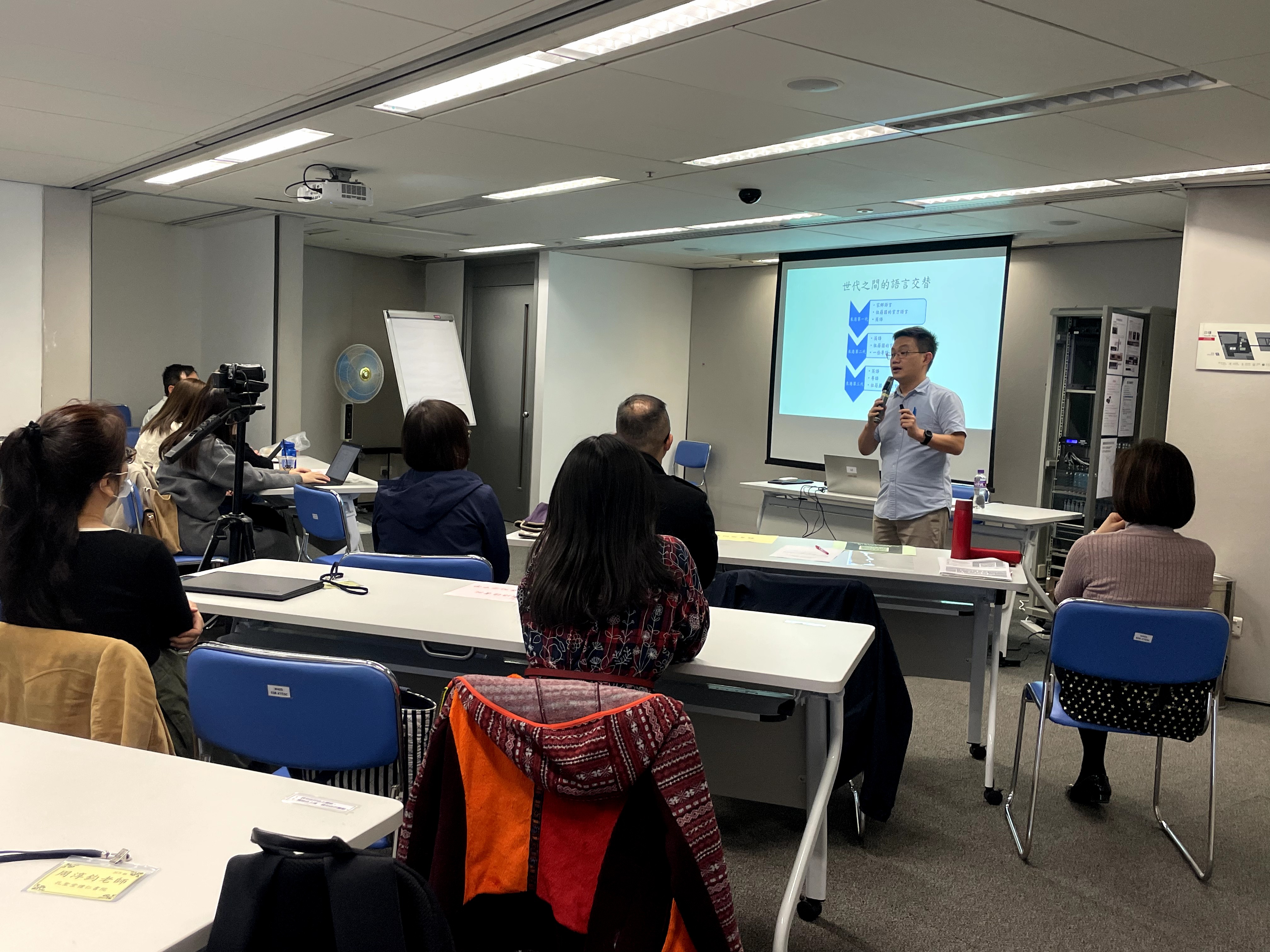

在學年初,本組為學習社群學校舉辦了統籌教師會議,讓社群教師加深認識學習社群的目標、理念、運作模式和預期成果,以投入社群活動;又舉辦了兩場專題講座,增進社群教師的專業知識,裝備教師實踐課程改革。專題講座的主題分別是由本組支援人員主講的「科特的八步變革模型 (Kotter's 8-Step Change Model)」(Kotter,2012)──讓教師認識和思考如何在學校開展課程革新,包括如何營造變革氛圍、推動團隊參與、實施和持續落實變革等;以及邀請了香港大學教育學院的戴忠沛博士主講「語文學習與文化共融的理論和實踐」,讓教師認識香港非華語人士的背景、生活和文化特點,並探討如何以多元文化取向實踐語文和文化教學。

圖三:戴忠沛博士向社群教師講解文化學習策略

- 校本實踐

學校以香港非物質文化遺產「舞貔貅」為主題,連繫傳統客家文化與香港文化,讓學生認識客家傳統文化如何參與塑造香港的本土文化,並引導學生思考如何保育傳統文化。

教師運用有關香港非物質文化遺產的網上資源設計閱讀理解題目(資料來源:康樂及文化事務署「香港非物質文化遺產資料庫」)。

課堂上學生掃描二維碼閱讀教師預備的網上材料,然後回答問題,從中認識「舞貔貅」的文化,並了解香港「舞貔貅」活動的歷史。

學校就地取材,善用校園環境,扣連學校歷史背景和課堂學習,以濃厚的儒學氛圍感染學生,使他們在日常學習中潛移默化,並帶動學生思考古代儒學如何有助培養良好品格。

教師安排學生在學校一級歷史建築物「孔聖講堂」內背誦《禮記‧禮運大同》和《亞聖孟子經訓》。「孔聖講堂」是香港歷史最悠久的儒學傳揚地。講堂建築古雅,文化氣息濃厚,學生身處其中,思考如何效法前人,感受深刻,有助培養認真求學的態度。

課堂上,教師以校訓「孝悌忠信、禮義廉恥」作切入點,引導學生探討在生活情境中如何運用正確的價值觀處事做人,讓學生認識儒家的價值觀與生活息息相關。

配合非華語學生的學習需要,教師以調適課業讓學生學習《論語》。課堂以一則香港人搶拾遺落馬路邊鈔票的新聞報道,引導學生運用儒家的價值觀評價這些人的行為。

教師設情境題讓學生討論,引導他們思考如何在現實生活中實踐正確的價值觀:假設你在路上拾到一個錢包,錢包內有大量現金,你會怎樣做?試選擇你的做法和說明原因。

課堂結合聽說教學,教師安排學生觀看「舞貔貅」短片和訪問教練的片段;然後安排學生分析神獸貔貅的外貌特徵、「舞貔貅」的技巧和特色,及「舞貔貅」的文化象徵。

教師引導學生思考和討論:「舞貔貅」的技藝面臨失傳,我們應如何向社會和青少年推廣和保育傳統文化?

教師安排學生參加「新界傳統文化節」的「舞貔貅」工作坊,教練解說「舞貔貅」的文化,學生觀摩教練示範,並親身嘗試「舞貔貅」。工作坊讓文化學習變得更具體和有趣,學生親身學習和體驗傳統文化習俗和有關技法,從實踐中加強認識和體悟傳統文化。

-

學校在「孔聖講堂」舉行「中華文化周」,讓學生體驗不同範疇的傳統文化,包括少林拳術體驗、粵劇示範和導賞、非華語學生與華語學生參與圍棋比賽、多元文化攤位展示中國和其他國家的傳統手工藝、美食、消閒活動等;並邀請其他社群學校的師生參加,讓他們參觀校園歷史建築「孔聖講堂」,聆聽校長講解建築特色和歷史,一起感受儒學文化氛圍。

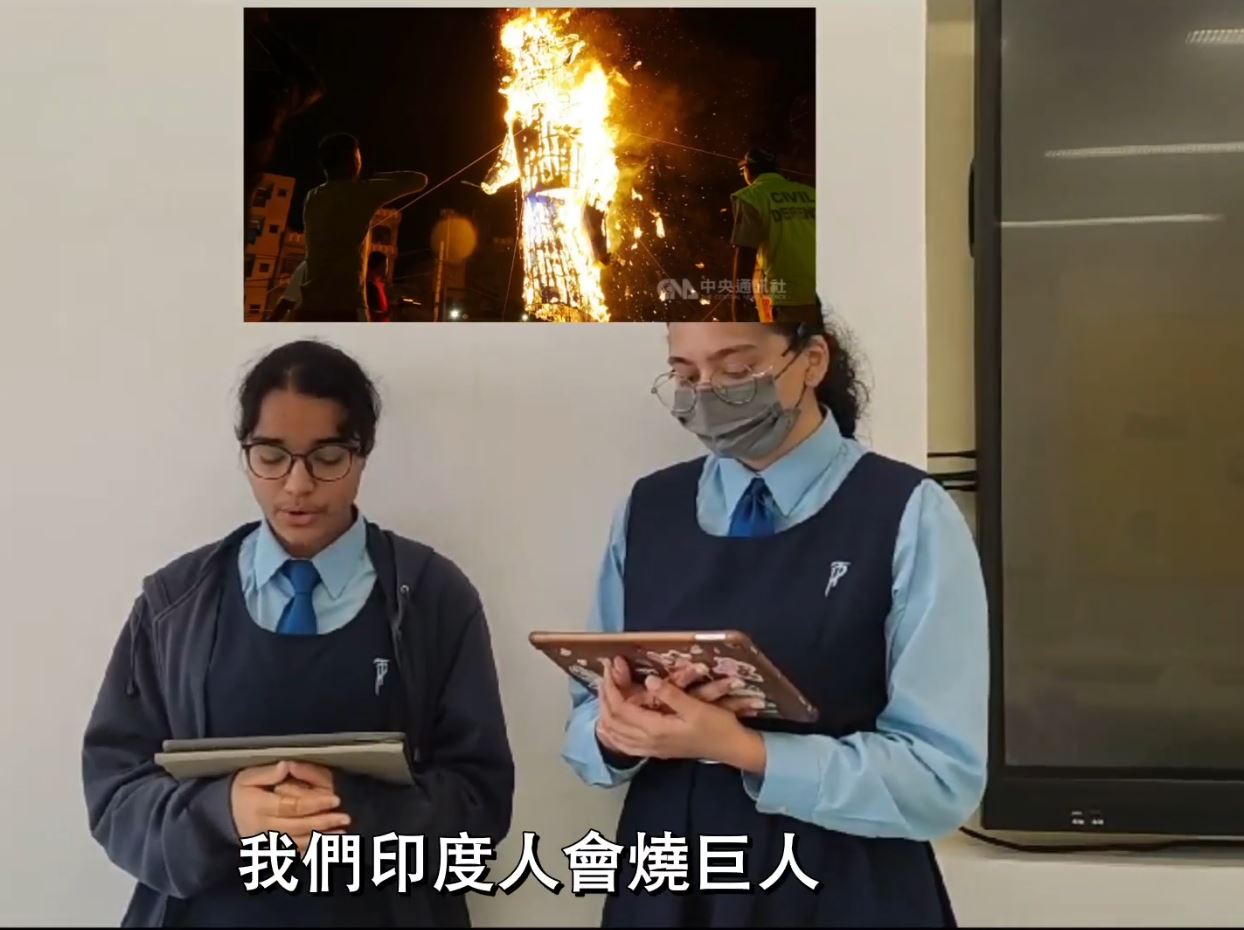

教師邀請學生在工作坊後,以個人短講形式分享所學所感。學生以中華文化對照自身民族文化,發現不同文化也有相似之處,例如印度十勝節的「燒巨人」和中國客家的「舞貔貅」同樣是藉儀式除去惡運,學生更由此明白到兩國的節日同樣提醒人一家團聚比物質生活更重要,認識了不同的國家民族也有共同的祝願和期盼,有助培養尊重和欣賞不同文化的態度。

-

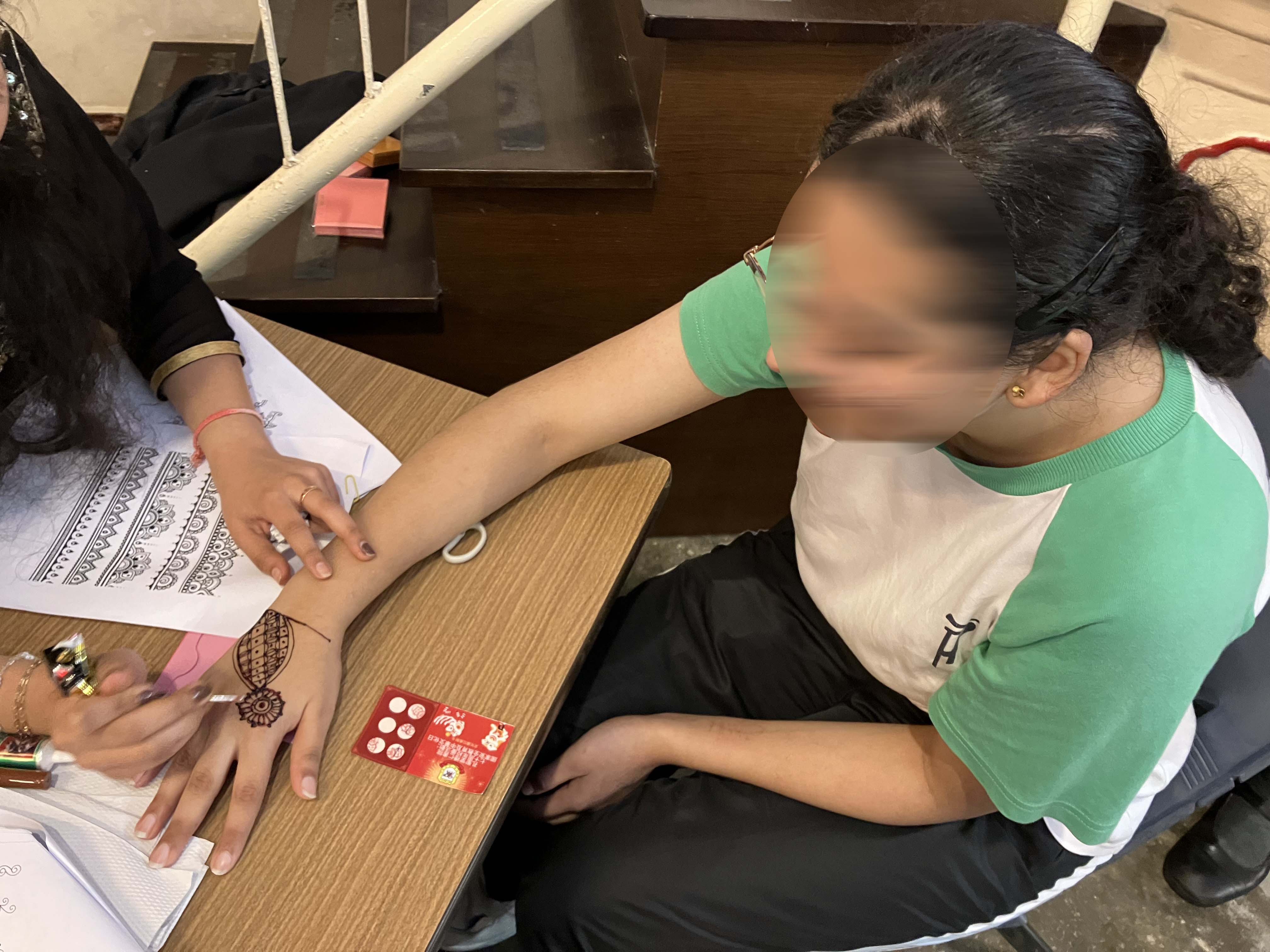

「中華文化周」特別安排「多元文化攤位」,除了展示中國傳統的書法、投壺遊戲等,亦安排印度手繪攤位,和展示不同民族的食物、手工藝、遊戲等特色活動,讓學生認識不同民族的生活特色和喜好。「中華文化周」開拓學生的跨文化視野,亦同時讓他們感受不同文化的共通點——體現生活的美善和樂趣。

- 觀摩交流

- 共享成果

嘉諾撒培德書院的校本實踐重點是以香港非物質文化遺產「舞貔貅」為主題,配合教學單元和文化體驗活動,引發非華語學生學習中華文化的興趣;在過程中發展學生的閱讀和口頭匯報能力,並聯繫傳統與現代生活習俗,反思如何進行文化保育。孔聖堂禮仁書院則善用校園「孔聖講堂」作為學習場所,配合教學單元和「中華文化周」活動,引導非華語學生認識中國傳統儒家思想及前人弘揚儒學的歷史;在過程中發展學生的閱讀和小組討論能力,並培養認真學習的態度。兩所學校都參加了由本組主辦的非華語中學生「文化對話」短片拍攝比賽,讓學生以自己製作的錄像短片展示語文和文化學習的成果。以下以表列形式簡介兩所學校的學與教過程。

教學策略 |

課堂學習 / 全方位學習活動(舉隅)和說明 |

|||||||||||

連結 |

嘉諾撒培德書院 |

孔聖堂禮仁書院 |

||||||||||

探究 |

||||||||||||

體驗 |

嘉諾撒培德書院

|

孔聖堂禮仁書院

|

||||||||||

對照 |

|

|

||||||||||

| (1) | 教師的觀摩交流:跨校課堂觀摩 嘉諾撒培德書院、孔聖堂禮仁書院的教師和其他社群學校的教師參加本組安排的跨校觀摩交流活動,包括課堂觀摩、學習活動觀摩、學校互訪和校本經驗交流會等,一起探索和建構教學新知,激發教學創新思維,促進教學反思和專業成長。以下是一些活動剪影。

|

|

圖十一:社群學校觀摩孔聖堂禮仁書院的「中華文化周」 |

|

圖十二:觀摩活動後的跨校師生交流 |

|

圖十三:社群學校觀摩恩平工商會李琳明中學的「中文日」 |

|

圖十四:官立嘉道理爵士中學(西九龍)的教師分享校本經驗 |

|

圖十五:拔萃男書院的鍾慧樺老師作公開課 |

|

圖十六:觀摩公開課後的專業交流 |

| (2) |

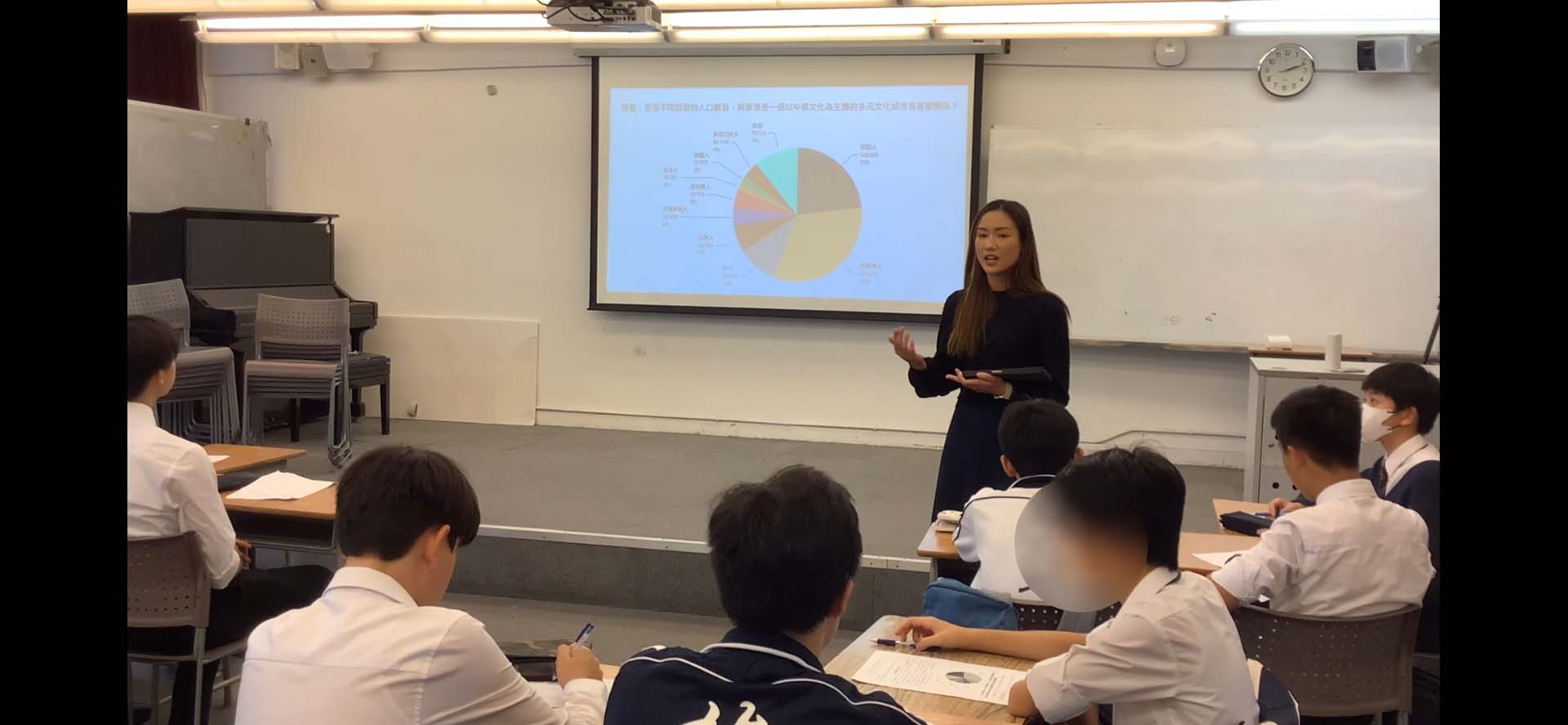

學生的觀摩交流:「文化對話」短片拍攝比賽

為了進一步促進非華語學生對文化的思考,發展學生的創意思維和協作能力,提升學生學習中文的信心和效能,本組於2023/24學年特別為社群學校舉辦非華語中學生「文化對話」短片拍攝比賽,讓學生有展示和觀摩學習成果的機會。比賽的目的是鼓勵非華語學生走進社區,探索香港,了解中國/香港的文化特色,尋找生活中的文化景觀,並與自己本族的文化作對照,讓學生學習欣賞多元文化,促進中國語文學習和文化共融。學習社群的全部成員學校均有參加比賽,學生的表現和回應令人非常鼓舞。(比賽詳情可點擊這裏,閱覽「支援非華語學生學習中文:「文化對話」短片拍攝比賽頒獎禮」的內容和欣賞參賽作品片段。) |

| (1) |

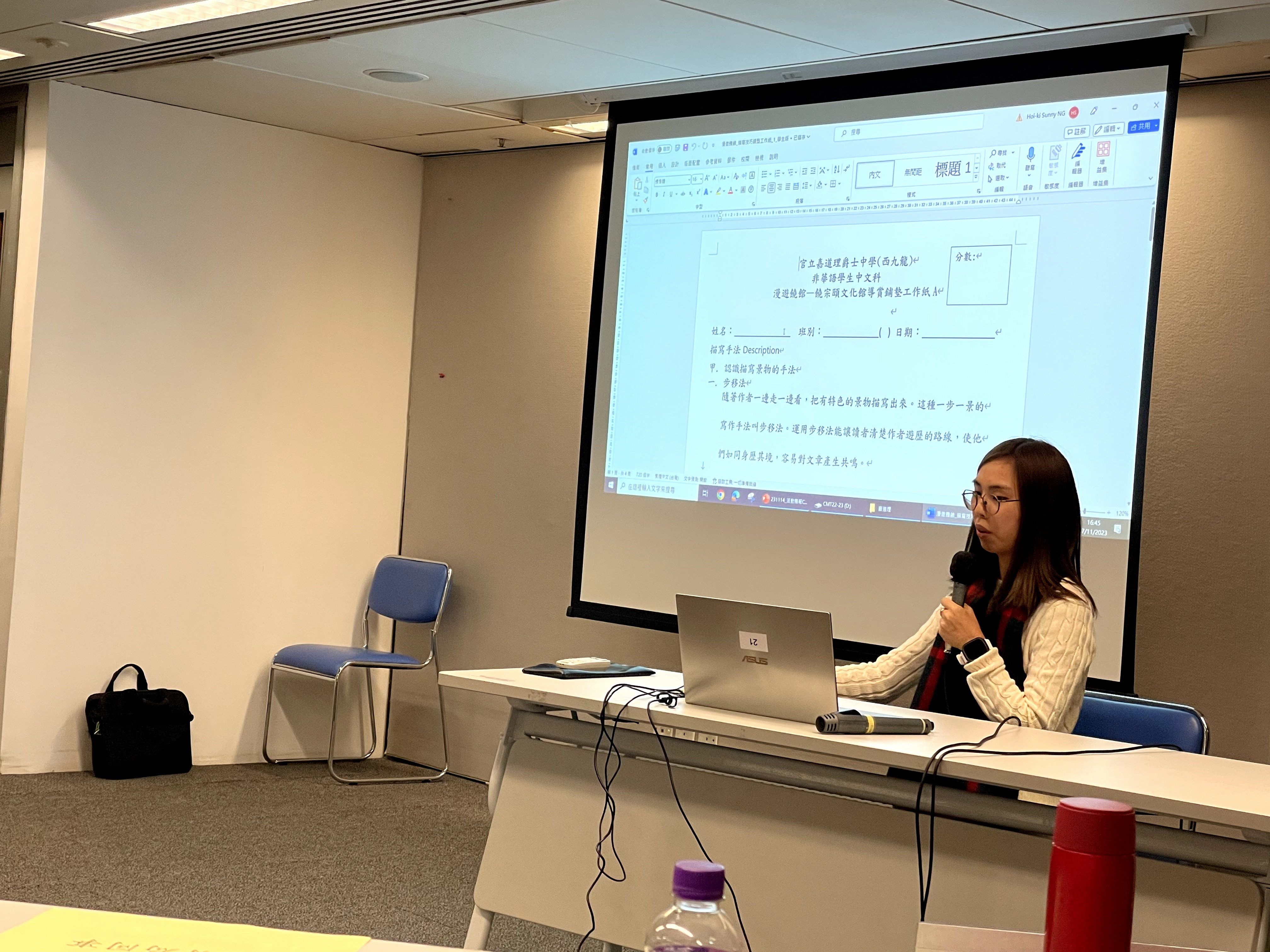

學習社群的校本經驗總結交流會

接近學年結束時,「支援非華語學生學習中文」中學教師學習社群舉行校本經驗總結交流會。每所社群學校的代表教師輪流分享全年學習和實踐所得,總結經驗和發展成果,亦互相觀摩和回饋其他學校的經驗。社群教師一起慶祝共同研習、實踐的學與教成果。

|

||||

| (2) |

全港性教師專業發展活動

嘉諾撒培德書院、孔聖堂禮仁書院的教師代表「支援非華語學生學習中文」中學教師學習社群,在2024年3月舉行的全港性教師專業發展活動中,以座談會的形式分享教學實踐經驗、學生的學習歷程和學習成果,以及參與教師學習社群對學校發展、教師專業發展帶來的效益。社群教師面向全港同業推廣學習社群的成果,進一步擴充教師學習社群的正面影響,促進教學團隊的專業發展。

|

||||

| (3) |

雲端教學資源庫

參與學習社群的教師均樂於交流,願意利用社群作平台,與同業共同建構知識、共享資源。社群學校共同建立雲端教學資源庫,分享按社群發展主題開發的校本教學設計和材料,包括單元教學大綱、工作紙、教學簡報、參考材料等,圓滿地落實「研習-實踐-觀摩-共享」的過程,達至互惠共贏,共同進步。 |

成果

-

非華語學生加深認識、欣賞中華文化,提升語文能力

教師學習社群促進教師專業發展。社群教師轉化從社群學習和觀摩所得,落實優化校本課程規劃和課堂教學策略。嘉諾撒培德書院和孔聖堂禮仁書院的教師以社群共同研習所得的「連結-探究-體驗-對照」策略開拓教授中華文化的策略,善用多元學習材料和社區資源,分別設計以香港非物質文化遺產和儒學代表場地為主題的學習單元,連接課堂內的學習和課堂外的全方位學習活動,豐富非華語學生學習語文和中華文化的學習經歷。從學生課業、教師觀察所見,學生在學習過程中加深了對中華文化的認識,提升了閱讀、資料運用的能力、口語表達和思維能力。從學生製作參與「文化對話」短片拍攝比賽的作品所見,學生能從文化對照的角度認識和思考不同文化的共通之處,學習欣賞、尊重不同的文化,有助促進社會共融,提升持續學習和探究中華文化的興趣和動機。

-

教師拓闊專業視野,提升專業能力,促進實踐課程倡議

教師學習社群促進不同學校的教師互動交流,社群教師的專業視野、教學設計和實踐能力也有所提升,社群教師更有信心和能力推動科組發展,落實課程倡議,完善校本課程。從年終社群教師問卷所見,在教師個人層面,「増加成員對新的教育議題和挑戰的認識」、「増強成員面對課程革新的應變能力和信心」和「使成員獲得創新的意念和想法,促進學校課程和教學的更新和優化」題目均獲得超過4.5的平均分(以5分為滿分,下同)。在學校層面,「提升成員在學校/科組推動教學革新或新嘗試的能力和策略」和「促進成員在學校應用和分享從學習社群獲得的知識、策略和資源」題目亦分別獲得4.6和4.7的平均分。學習社群對教師、對學校,甚至學界的正面影響,由此可證。

以下是社群教師在全港性教師專業發展活動中分享的感言(節錄)。「我們會把從社群所學的知識與其他中文科同事分享。社群使我們拓闊了視野,認識了可以從多元共融的角度設計全方位中華文化學習活動。」

嘉諾撒培德書院非華語中文科統籌 盧怡老師

「學習社群是一個很好的平台給非華語中文教師互相觀摩學習,其中包括參與學校的中文日和觀摩課堂,有助教師了解不同的教學方法,拓闊視野。」

嘉諾撒培德書院中文科副科主任 何欣老師

「觀摩和交流為我帶來反思,看到非華語生和華語生共同演出岳飛話劇,讓我印象深刻。其他學校的老師參與本校中文日,讚美學生的表現,令我們感到很鼓舞。」

孔聖堂禮仁書院中文科科主任 周淳鈞老師

「我到其他社群學校觀摩,能夠從中『偷師』,例如學到以木版雕刻展示學生中華文化學習的成果。學生拍攝文化短片,過程中有所得益和成長。」

孔聖堂禮仁書院非華語中文科統籌 林蓉萍老師

總結

教師學習社群是促進教師專業發展和學校整體發展的重要力量。學校教師之間的交流和協作,不但可以推動學校課程的持續改進,探索多元的學與教方式,為學生創造更適切的學習環境;且可以幫助教師創新教學思維、解決實際教學難題,不斷提升教學能量,增強專業能力和信心。展望未來,本組建立的教師學習社群將進一步向多元化和跨學科方向發展,運作模式亦會更多善用資訊科技來突破時空的限制,並設計靈活的活動形式,促進更多教師更深入的交流,增強社群成員的歸屬感和合作意識,以更全面地發揮教師學習社群的專業價值。

參考資料

黃政傑(2021)。〈開啟教師專業學習社群的未來〉。《臺灣教育評論月刊》,第十卷第五期,頁01-08。

課程發展議會(2024)。《小學教育課程指引》。香港:作者。

譚彩鳳(2011)。〈有效能教師學習社群之發展:香港個案研究〉。《教育研究與發展期刊》,第七卷第二期,頁213-246。

Kotter, J. P. (2012). Leading Change. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.

嘉諾撒培德書院

孔聖堂禮仁書院

支援人員:張珮珊女士

卓潔瑩女士