全面規劃、全方位學習──通過多元學習經歷培養學生的國民身份認同

背景

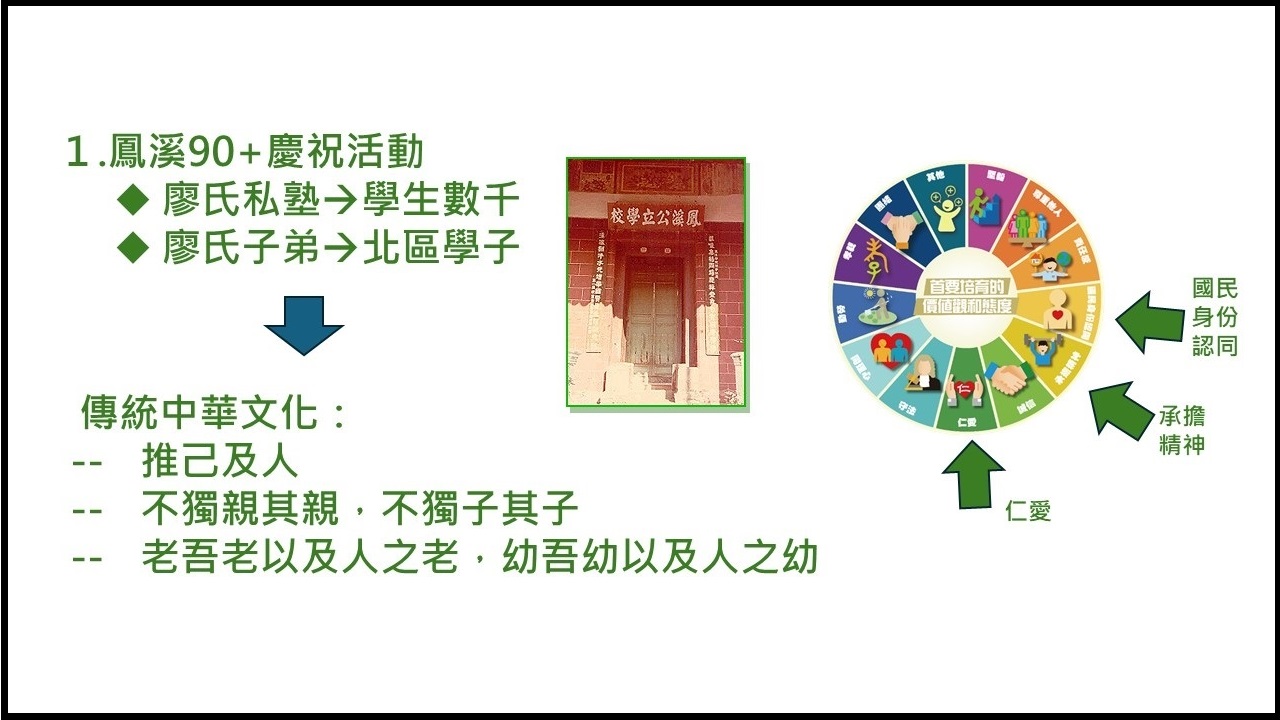

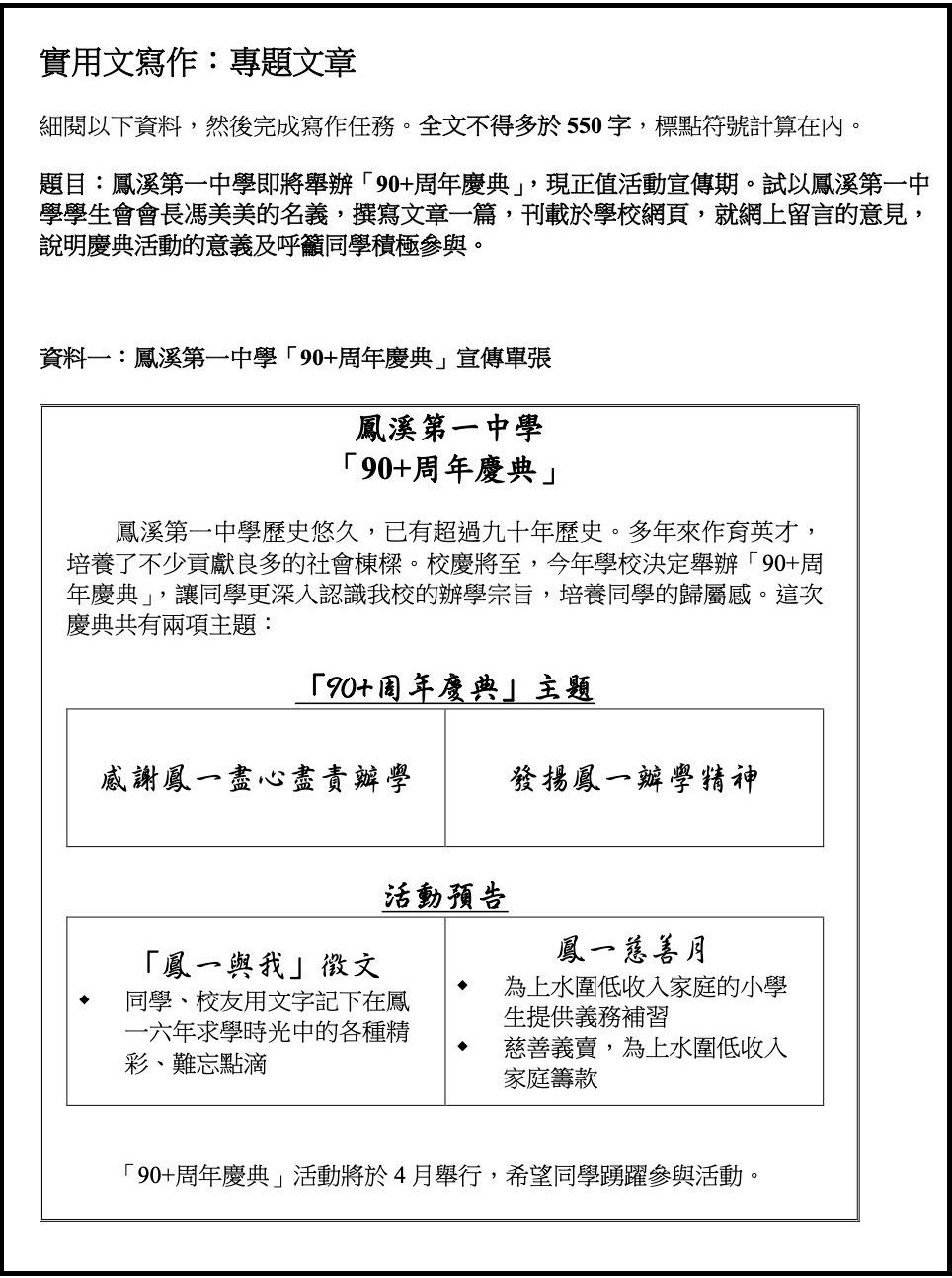

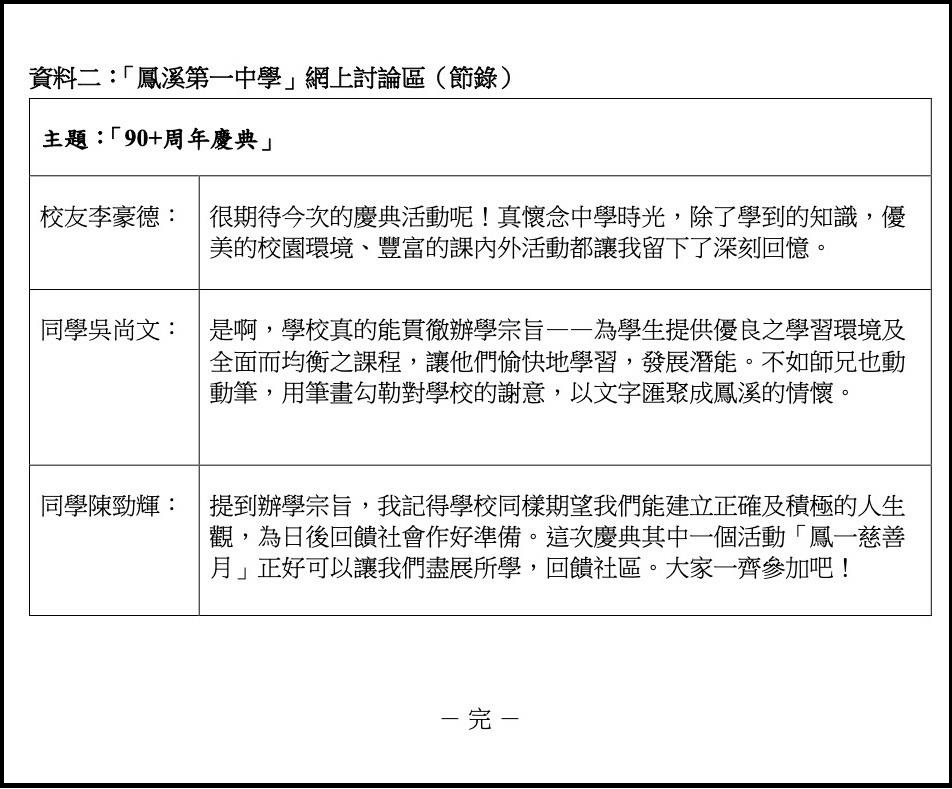

2020年9月,學校課程檢討專責小組向教育局提交了以「優化課程迎未來,培育全人啟迪多元」為題的學校課程檢討最終報告(下稱《報告》)。在其提出的方向性建議中,認為要「優先推行價值觀教育(包括生命教育、國民及國家安全教育)」,同時建議要創造空間,促進全人發展。為了配合課程發展的新趨勢,鳳溪第一中學的中文科團隊把握慶祝「90+周年校慶」(90周年校慶因疫情而延期,故本年度慶祝活動以「90+周年校慶」為名)的契機,以鳳溪辦學精神和歷史為主線,結合圍村文化保育及國民教育等元素,聯合中國歷史科、公民與社會發展科(下稱「公民科」)等不同學習領域的科目,組織跨課程全方位學習活動,讓學生在同一主題中學習和培養不同的知識和能力,並在真情實境中綜合運用和展示。同時,通過進一步了解新界原居民重視教育和傳承文化的傳統,培養學生正確的價值觀。

年級

中四

學年

2023/24

策略

-

配合課程發展方向,構建學校特色課程

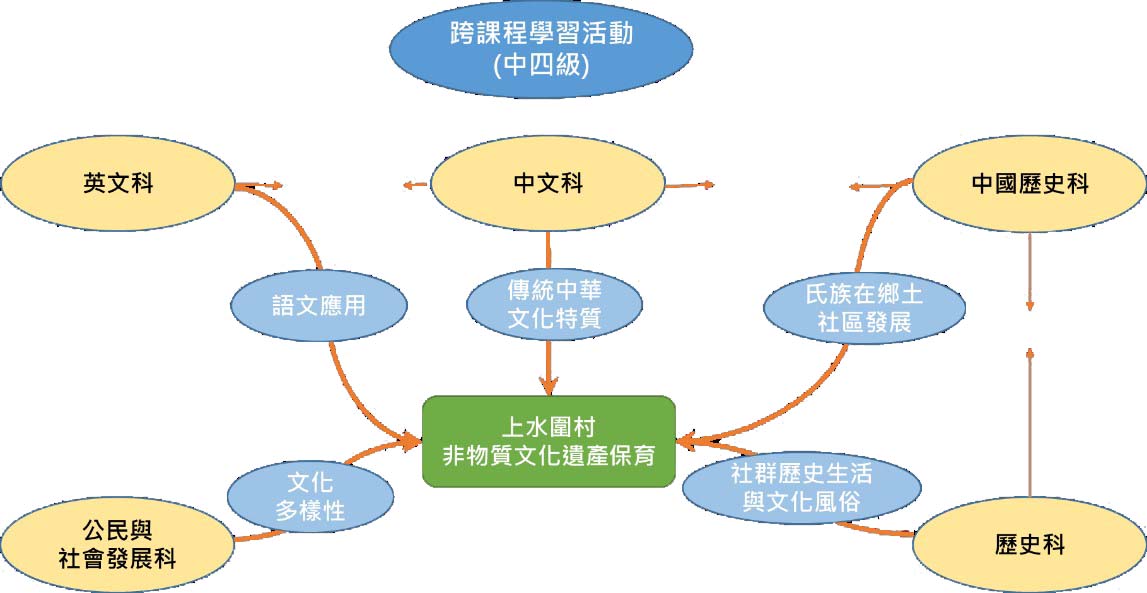

《報告》建議學校要優先推行價值觀教育,同時,課程發展議會編訂的《價值觀教育課程架構(試行版)》(2021)又認為:「學校可依據課程發展議會的指引,按其辦學宗旨及使命,並因應校情、學生需要和社會期望等,發展具校本特色的價值觀教育課程,以照顧學生的不同學習需要,培育學生各個首要培育的價值觀和態度。」(課程發展議會,2021,頁1)。為了配合上述的課程倡議,支援人員把握鳳溪創校90+周年校慶的契機,推動中文科團隊聯合不同學習領域的同事,以鳳溪辦學歷史為主線,再結合上水廖族非物質文化遺產(下稱「非遺」)項目,為學生設計一項跨課程學習活動,構建一個具有校本特色的課程,讓學生在與自己生活息息相關的事物中,學習不同學科的知識。學生可以通過參觀圍村祭祀活動和訪問廖氏族老等全方位學習活動,在真實環境中運用各科學習所得;又可以通過認識上水廖氏辦學精神和圍村的傳統習俗,了解中國推己及人、敬畏天地、慎終追遠等傳統文化,從而培養正確的價值觀(詳見圖一、二)。

圖一、二:以校本特色課程落實價值教育之理念示意圖 -

發展課程領導,發掘課程資源

《報告》建議要為學生創造空間,以促進全人發展。要為繁忙的高中學習創造空間,跨課程學習可算是一個可行的方案。只要能有效地整合各科的學習內容,學生就能夠在一段學習經歷中學習不同的知識,並能夠在同一場景中綜合運用所學,並加以鞏固和內化。為此,在支援人員和中文科科主任的推動下,各相關學科代表成立了一個工作小組,嘗試以「鳳溪辦學和上水圍村非遺保育」為中心,整合各科的學習內容,建構成一個具特色的學校課程。在這個課程的實踐過程中,工作小組成員從研讀課程文件、規劃課程框架、發展學習材料、以及設計學習活動等不同工作中,提升其課程領導能力。另一方面,這個由下而上的專業提案,也得到了學校領導層的全力支持,使計劃得以全面開展。下表為各參與學科在是次跨課程學習活動中的學習目標:

中四跨課程學習活動

各學科學習目標科目 學習目標 中文科

通過對上水廖氏辦學的歷史,認識儒家文化中「不獨親其親,不獨子其子」的「推己及人」情操

透過廖族的發展歷史和祭祀儀式,了解傳統氏族文化和家庭觀念

創造情境,讓學生透過閱讀不同類型文本、人物採訪、撰寫口述歷史、口頭匯報等語文活動,綜合應用語文

設計與學生生活息息相關的學習內容,加強學生對學習的擁有感,提升學習興趣

英文科

提升整理資料、寫作和口語表達的能力。學生需要把訪問所得內容及廖氏發展史整理成英文報告,並以口頭匯報

中國歷史科

-

知識:透過了解新界五大族,特別是廖族的發展歷史,了解到氏族在鄉土社區發展的角色及貢獻

技能:透過不同類型的學習活動,學生學會蒐集、綜合及篩選各類型的歷史資料,以及一些田野考察和口述歷史的處理技巧;同時,學生在活動中需發揮協作及解難的技巧

-

情意:透過了解上水廖族的來由及貢獻,體會氏族熱愛大自然及鄉土的人文情懷,從中領略他們渴求認祖歸宗,報效祖國的血濃於水情義,充分表現民族團結精神

歷史科

認識本校及其區域社群的歷史生活與文化風俗

學習在口述歷史訪問中的提問及訪談技巧

加強對本科的學習自信及興趣

公民科

讓學生了解新界廖族的歷史、傳統、習俗和價值觀,從而體驗到中華文化的多樣性和獨特性,促進學生對不同文化的相互尊重和理解,成為一個更加開放和包容的個體

-

結合全方位學習,為學生創設學習情境

《中國語文教育學習領域中國語文課程及評估指引(中四至中六)》(2021)指出:「語文學習必須充分利用學生的生活經驗,並配合社會的大語文環境,使課堂內的學習和課外、校外的學習相結合,讓學生從實際生活、社會環境中學習,以拓寬學生的語文接觸面,增加他們使用語文的機會,最終取得全方位學習的效果。」(課程發展議會,2021,頁10)為了讓學生能在真情實境中學習和運用所學,工作小組嘗試把這次跨課程學習活動的主要學習場景安排在學校附近的社區之中,讓學生進行田野考察,了解圍村不同的重要地點的意義,其中包括了祠堂、灶堂和社壇等,並進一步了解廖族辦學和鳳溪中學的關係;又安排學生參觀列入香港非物質文化遺產的春祭活動,通過認識祭品的意義、觀察祭祀的各項程序、以及閱讀祭文等,進一步了解圍村重視宗族傳承和家庭觀念的特點,也了解中華文化中慎終追遠、敬畏天地的傳統觀念;工作小組還安排了學生訪問圍村族老,通過與族老的對談,深入了解圍村的風俗習慣和社區發展的關係,同時也了解學校興辦和發展的歷程,讓學生在知、情、行三個不同的維度中沉浸學習,體會中國傳統文化,並逐步學會感恩,感謝辦學團體和其他社區人士為學生目前優良的學習環境所作出的貢獻,進而培養他們的國民身份認同、團結、仁愛、孝親等價值觀和態度。

跨課程學習設計

為了有效落實跨課程學習活動,工作小組編訂工作安排如下:

跨課程學習活動 |

認識上水廖族非遺項目及辦學歷史 |

發展階段 |

內容 |

構思設計 |

支援人員建議以推行價值觀教育和推廣中華傳統文化為起點,結合校情,建構特色課程 |

中文科確定建構以「認識上水廖族非遺項目及鳳溪辦學歷史」為題的校本特色課程。同時;中文科科主任嘗試邀請各科探討推行「跨課程學習」的可能性,以提升學習的效能 |

|

籌備協調 |

中文科、歷史科、公民科、中史科、英文科落實合作,各自調整教學進度並設計相關學習活動。議定在下學期完成項目 |

聯絡和前期協調工作

⮚ 校外:

|

|

廖族族老、教育大學葉德平博士及各科老師到上水圍實地考察,制定學生參觀路線及駐步點 |

|

設計課業 |

|

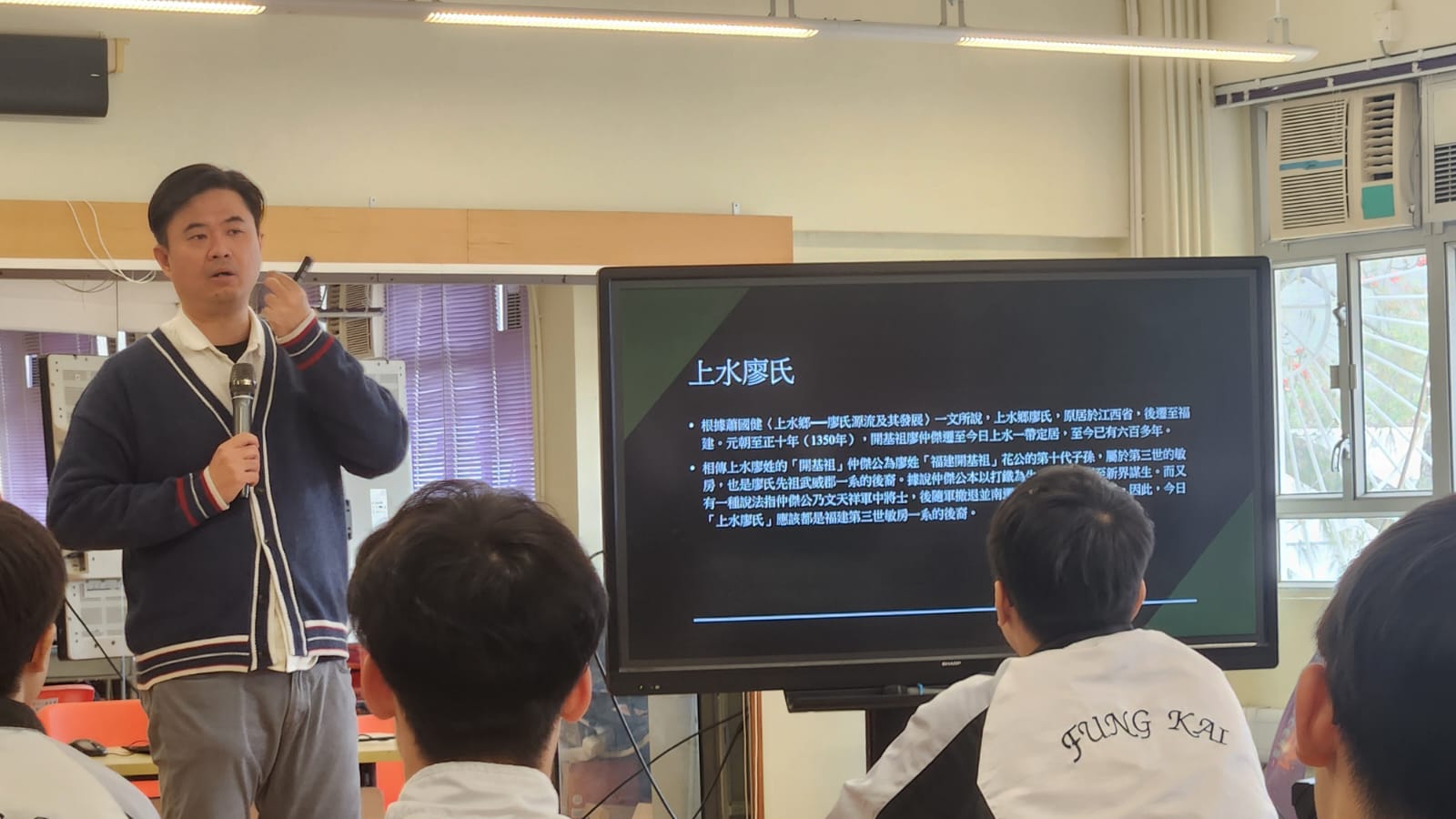

鋪墊輸入 |

由曾任職傳媒的中文科教師主講「採訪工作坊」,讓學生學習如何對應訪問對象設計提問,也學習說話、追問和聆聽的技巧 |

邀請文化研究學者葉德平博士到校主講「口述歷史工作坊」,讓學生了解口述歷史的實踐方法,更強調口述歷史對史學研究和文化保育上的意義,加強學生參與學習活動時的使命感 |

|

邀請校友兼鳳溪第一中學退休教師到校為同學深入講解上水廖族發展以及鳳溪辦學歷史 |

|

全方位學習 |

春祭觀禮

|

上水圍實地考察

|

|

課堂跟進學習 |

|

整理學習成果 |

|

檢討與持續發展 |

|

各科目在全方位學習活動的學習內容

子項目 |

學習內容 |

|

|

其他學科 |

|

觀禮(上水廖氏春祭) |

|

中國歷史科:

公民科:

英文科:

|

考察廖萬石堂 |

|

|

考察伯公壇、牌樓、圍門 |

|

|

考察廖明德堂、廖顯承堂 |

|

|

配合校慶慶祝活動 |

|

|

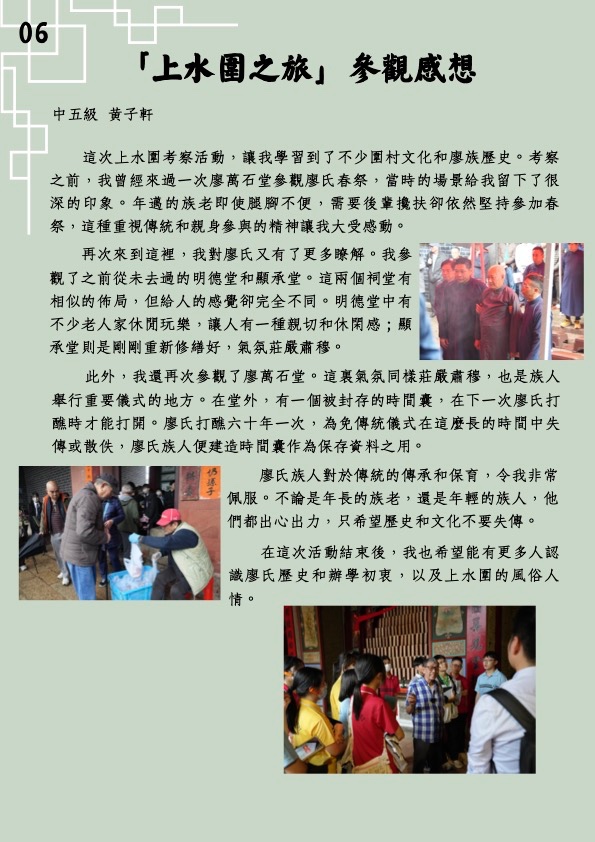

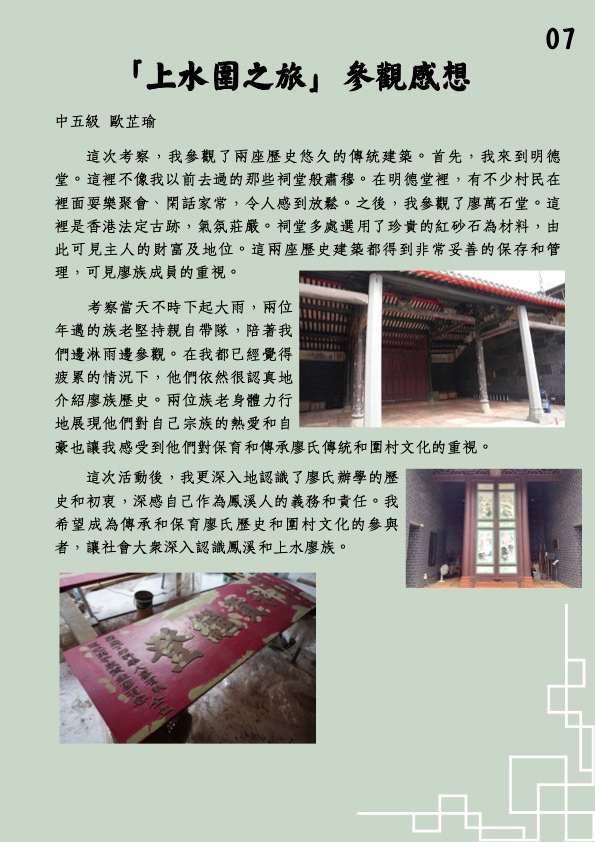

活動剪影 |

|

|

|

圖七:廖族族老(右一)向學生介紹春祭祭品 |

圖八:學生在春祭後獲邀參加「食盆」活動 |

|

|

圖九:文化專家葉德平博士(左一)和廖 |

圖十:廖族族老向學生介紹 |

|

|

|

|

圖十一、十二:學生訪問廖族族老,了解圍村歷史和祭祀活動的意義 |

|

成果

學習成效

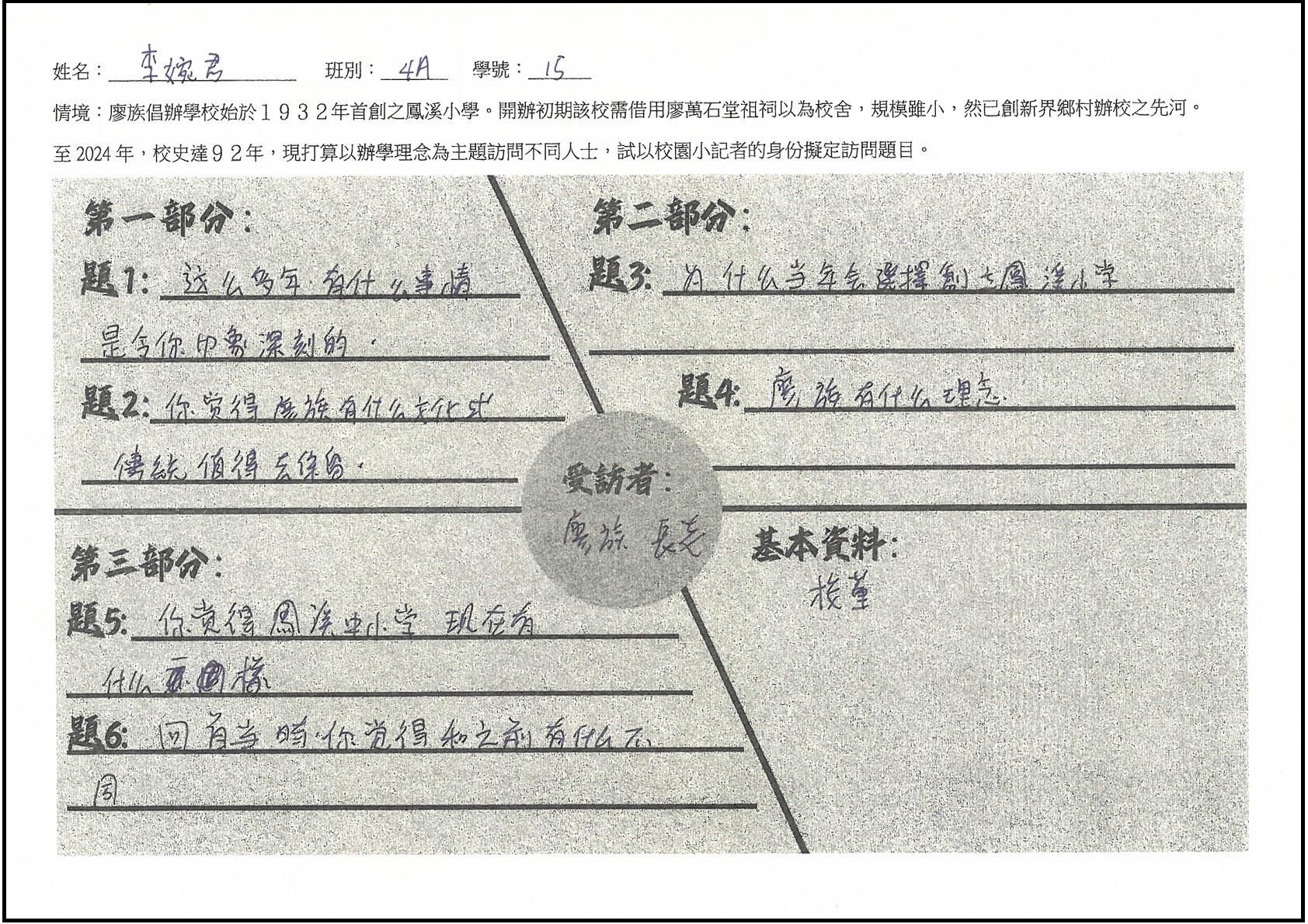

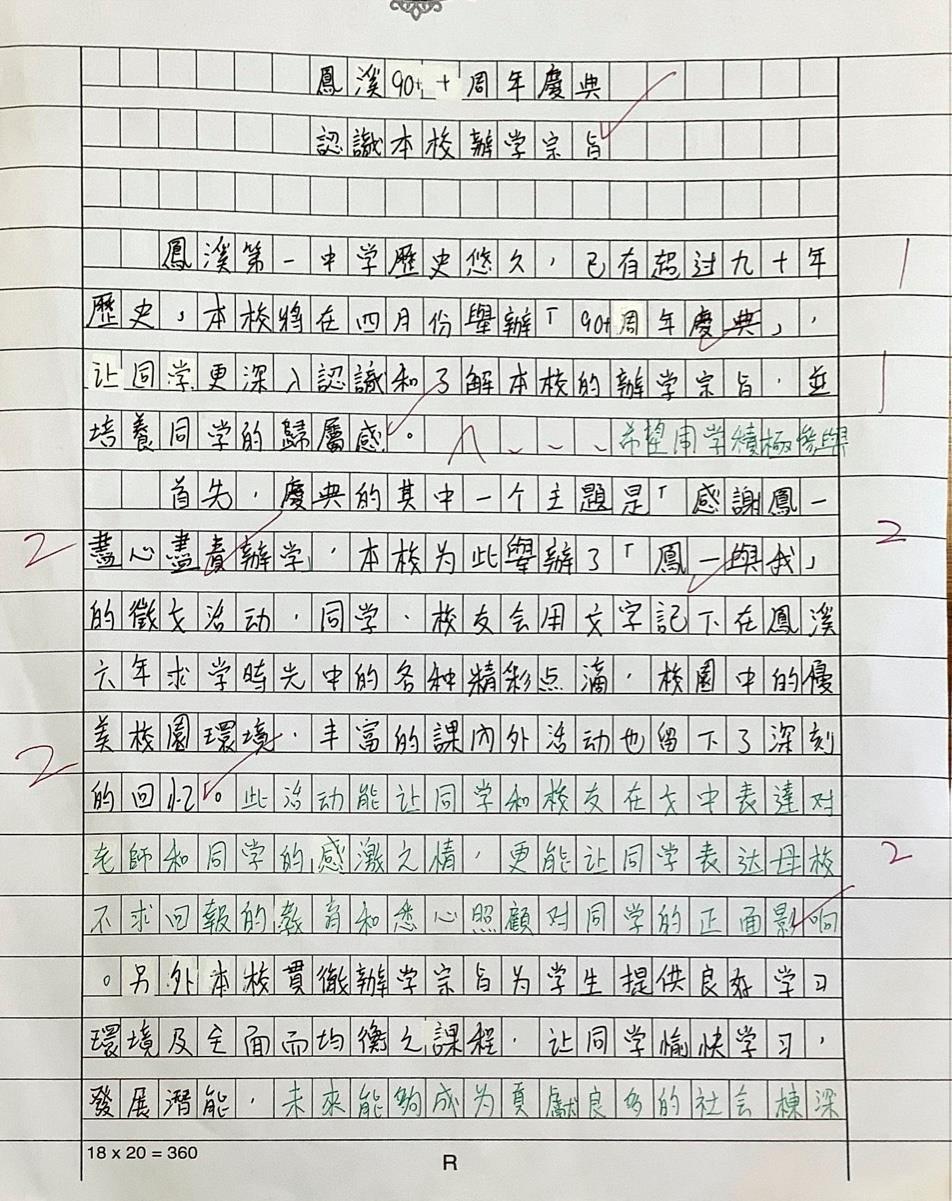

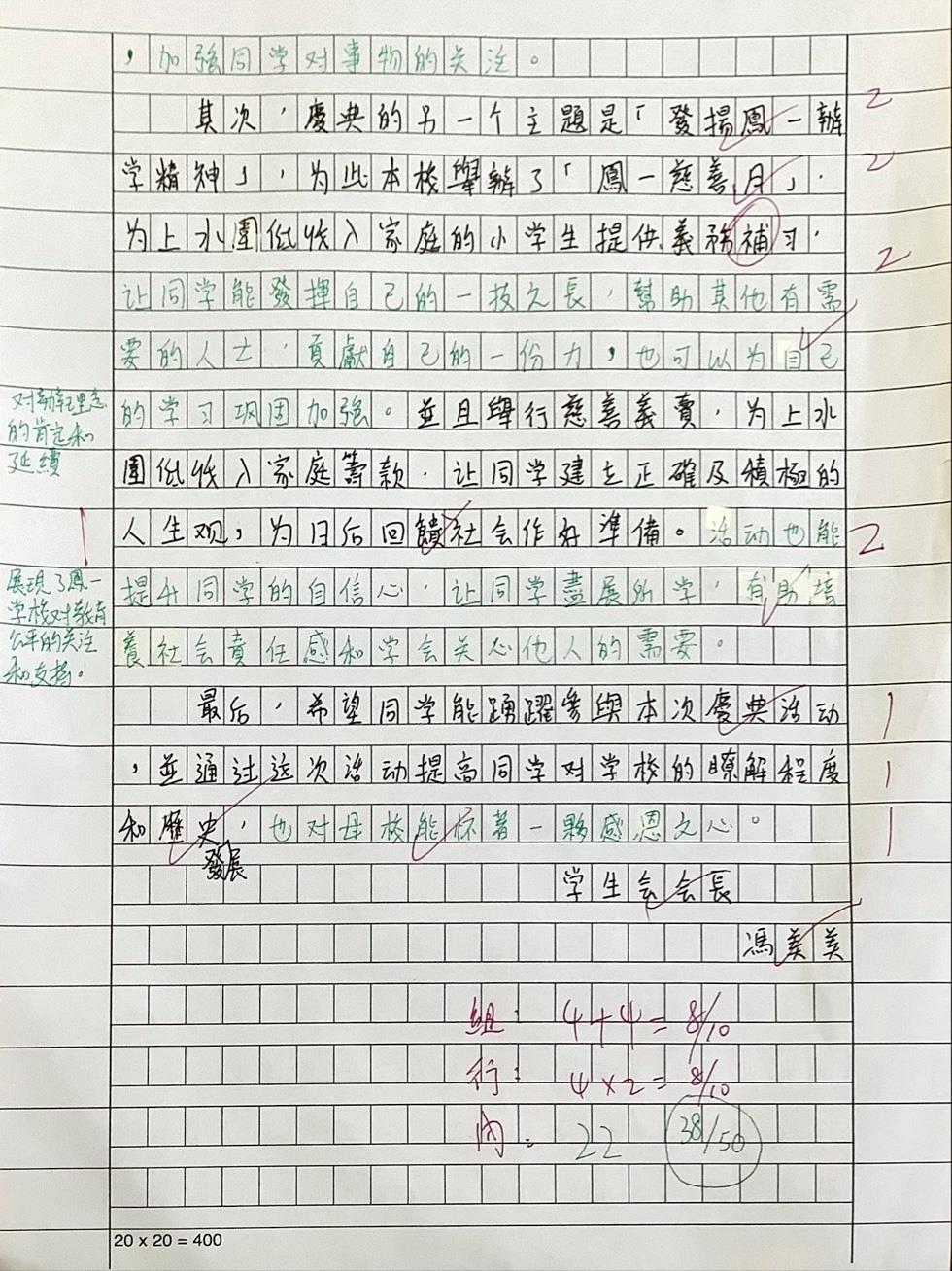

教師為學生創設了具體而真實、與學生生活息息相關的場景,讓學生在真情實境中學習。如教師在設計中文科高中實用文寫作教學時,也是圍繞實際的校慶活動來展開,讓實用文寫作練習更具現實意義;又如在說話學習活動上,學生為與圍村族老(這些族老同為校友)的對談設計訪談題目,都是圍繞自己熟悉的校園和社區的。學生所見、所學、所寫……不同的學習任務,都是具體而真實的,這讓學生的學習更投入,學習也更有成效。另一方面,是次學習活動也讓學生從認識校史和考察圍村等全方位學習中了解中國傳統文化,並培養國民身份認同、團結、仁愛、孝親等價值觀和態度。

圖十三:學生擬定採訪內容和題目

圖十四至十七:教師將活動與高中課程中的實用文寫作結合,

設計「專題文章」寫作任務,讓實用文寫作訓練更具現實意義

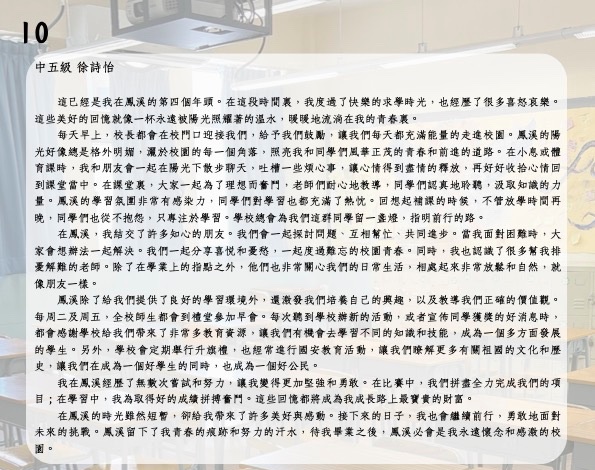

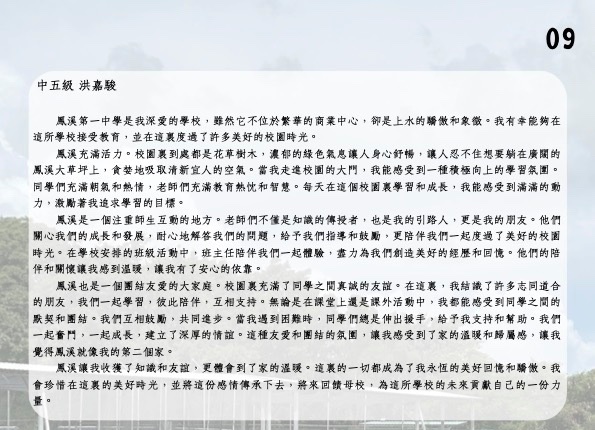

另一方面,是次學習活動以學校歷史為中心,以各科學習點為學習內容,再配以圍村和社區考察等全方位學習活動,讓學生在知、情、行三個不同的維度中沉浸學習,體會中國傳統文化,並逐步培養他們的國民身份認同;團結、仁愛、孝親等價值觀和態度。從學生課堂表現及作品所見,他們能從學習活動中體會先賢創校的艱辛,對學校產生了感恩和愛護之心(圖十八、十九是學生表達對母校的感恩之情的文章),對傳統文化也有了更深刻的了解(圖二十、二十一學生表達在全方位學習後對傳統文化的思考),從而逐步培養其正確的價值觀。

圖十八、十九:學生在活動後的文章創作,體現了學生

通過對先賢辦學的認識,對學校產生了感恩和愛護之心

圖二十、二十一:學生通過一系列的學習活動,加深了對

傳統文化的了解,也從中培養了正確的價值觀,學會感恩

發展課程領導

在實施跨課程學習的過程中,核心小組與支援人員緊密協作,從擬訂教學主題、訂定學習點、協調各科、發掘資源,以至教學設計等,都積極參與。全級教師也在密集的備課會中分享想法,碰撞思維,提出修訂建議,優化教學設計。整個實施過程,既是一個教學的過程,同時是一個以學生學習為中心,共同學習的專業發展過程。不同崗位的教師,從中加深了對課程的了解,也加強了發展學校課程的信心和能力。

反思

經過這次跨課程學習活動的規劃和實施,核心小組成員經歷了一次對課程理念的更新和實踐。教師明確地意識到需要為學生創設生活化的學習內容和學習環境,從而讓學生通過個人化的學習經歷和體驗,才能有效地掌握和內化學習內容,進而培養正確的價值觀。同時,教師也更能多從學生的學習著眼,發展以學生為本的學校課程。

教師心聲

能夠順利籌辦這次跨課程學習活動,實在有賴各科組的通力合作。同事們為了豐富學生的學習經歷,都非常樂意參與這次活動。大家從審視科本課程、調動教學進度、整合課業設計,以至規劃活動細節等等,都積極配合,有效運用課時和學時,充分展現了團隊精神和專業執行力,也令學生可以更深入掌握各科學習內容。 |

中文科科主任李可助理校長 |

這次以上水圍非遺項目為主題的跨學科學習嘗試,讓我們了解到當中如何協調課程進度、規劃學習內容、統合校內外資源等種種困難和挑戰。從學生積極投入的表現、訪問時自信的神情中都能看到活動的意義和效果。在課時不足及資源有限的情況下,要盡可能給予學生更豐富多元的學習歷程,跨學科學習顯然是一條好出路。 |

中文科副科主任符偉殿老師 |

是次跨學科活動把學生從課室帶到社區,充分運用鳳一獨有的社區資源——與上水圍廖氏的連繫,並配合時、地、人各方面所組成的學習情境,讓學生獲得在一般課堂上難以體會的經驗,亦創設更多語文運用的機會。 |

中文科教師鍾德誠老師 |

展望

為了延續是次成果,科組領導一方面著手整理跨課程學習的成果,結集成書,讓學生的學習成果更具體,可觸可見;另一方面則與各位負責同事總結經驗,優化課程,使之成為學校一個可持續發展的特色課程。

總結

推行價值觀教育,不能只停留在課室內的學習,更要讓學生在生活中、在經驗中學習。我們要為學生創設有效的學習環境,讓學生在具體真實的情境中學習,學習便能更見有成效。學校的課程領導也要對課程理念和課程發展方向有充分的認知,並配合學校的發展目標,更要掌握學生的學習需要,才能建設合理可行的學校課程,並引領團隊在專業道路上不斷前進。

參考資料

課程發展議會(2021)。《價值觀教育課程架構》(試行版)。香港:作者。

課程發展議會與香港考試及評核局(2021)。《中國語文課程及評估指引(中四至中六)》。香港:作者。

學校課程檢討專責小組(2020)。《最後報告——優化課程迎接未來、培育全人啓迪多元》。香港:作者。

鳳溪第一中學

支援人員:蔡一聰博士